Après avoir étudié à l’École des Beaux-Arts de l’Université d’Ioannina (Grèce), puis à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, elle poursuit son parcours en contrat doctoral à l’École doctorale Arts plastiques, Esthétique et Sciences de l’Art (APESA) et l’institut ACTE depuis 2022. Ses travaux de création-recherche portent sur l’appropriation de l’espace dans les asiles, les hôpitaux psychiatriques, les prisons et le monde du métavers, d’un point de vue artistique, philosophique et anthropologique. Elle s’appuie sur la comparaison entre Ellis Island et l’île de Leros.

Abstract

L’île évoque de multiples symboles : refuge, prison, paradis ou enfer, représentant la marginalité, l’exil et le désir d’ailleurs. Son étymologie grecque associe l’île (nêsos) au navire (naus), suggérant une terre flottante, entre immobilité et mobilité. Elle symbolise l’ambiguïté entre inclusion et exclusion, refuge ou réclusion. Au Moyen Âge, avec la « Nef des Fous », elle représente l’exclusion des marginaux, fous ou déviants, envoyés à la dérive. Ellis Island aux États-Unis et Leros en Grèce illustrent l’île comme espace de tri, de contrôle et d’exclusion sociale. Ces lieux, oscillant entre accueil et rejet, deviennent des zones d’attente perpétuelle, où l’identité se dilue. Ils révèlent une géopolitique de l’exclusion, illustrant comment la société marginalise ceux qu’elle ne peut intégrer. L’île devient ainsi une condition plutôt qu’un simple lieu géographique. Cela interroge notre capacité contemporaine à imaginer l’île autrement qu’un lieu carcéral ou de relégation. Finalement, ces îles sont des « hétérotopies », lieux où se projettent les marges et les tensions sociales.

Japonia (1606) | Joducus Hondius | Collection Jonathan Potter Maps Ltd.

L’île. Ce mot, à la fois familier et fuyant, convoque des imaginaires multiples : refuge, prison, Éden ou enfer. Elle est l’espace du possible, de l’exil, de la réclusion volontaire ou subie, du désir d’ailleurs. Cette recherche d’écriture interroge l’île non comme simple objet géographique, mais comme catalyseur symbolique, comme mémoire des refoulés et des marginaux.

Alors que le monde se fragmente en îlots de mémoire, de peur, de rêve ou d’oubli, il s’agit d’une exploration libre, réflexive et plurilingue de la figure de l’île comme lieu de passage, de marginalité et parfois de libération.

Entre la nef et l’île, entre folie et utopie [1], il s’agit ici de suivre un fil personnel et collectif, dans un parcours ponctué d’étymologies, de récits, d’œuvres et de figures, du Moyen Âge à aujourd’hui.

Cette exploration, ancrée dans l’époque actuelle, est un itinéraire sans carte préétablie. Elle navigue entre les représentations anciennes et les réalités contemporaines.

L’île est le nom de ce qui s’écarte, de ce qui est mis à part.

Figure 1 : Souls left behind, Photographie par Nitouche Anthoussi, Ellis Island, New-York, États-Unis, avril 2024.

Qu’est-ce que signifie l’étymologie du mot « île » ou « nef » ? Est-il une géographie de l’isolement ?

En grec ancien, le mot « νῆσος » (nêsos) – qui désigne une île – serait issu du verbe νέω (néō), signifiant « nager » ou « flotter », et apparenté au verbe νήχομαι (nēchomai), également utilisé pour dire « nager » [2]. Cette étymologie suggère de manière poétique et presque mythique que l’île est une portion de terre flottant à la surface des eaux, une excroissance stable dans l’instable, un fragment de sol qui ne cesse de rappeler la fluidité dont il est né. On retrouve cette idée dans les dialectes comme le dorien, où l’on dit νᾶσος, et jusque chez les poètes archaïques tels qu’Homère ou Hésiode, pour qui l’île devient souvent un lieu à la fois réel et mythologique, de retraite ou d’épreuve.

Ce lien étymologique entre la terre et le mouvement aquatique est renforcé par la racine indo-européenne nef, à l’origine de nombreux termes associés à la mer et à la navigation. Ainsi, ναῦς (naus) [3], qui signifie « navire » en grec ancien, partage cette même origine. Il en découle une constellation sémantique fascinante : nêsos, l’île, et naus, le bateau, proviennent toutes deux du même noyau verbal lié à l’action de « flotter » ou de « se mouvoir dans l’eau ». Une île ne serait donc, étymologiquement, qu’un navire immobilisé, ou un bateau pétrifié ; un espace clos, flottant, isolé mais porteur d’un potentiel de départ.

En latin, le mot insula, qui a donné naissance aux mots modernes « insulaire » ou encore l’anglais insulate [4], porte déjà cette idée d’isolement : ce qui est séparé, ce qui est à l’écart. Par un glissement subtil, mais significatif, l’île cesse d’être seulement un objet géographique pour devenir une métaphore de la séparation, un espace d’exclusion ou de préservation, selon les cas. C’est cette ambivalence qui en fait un terrain fertile pour la projection de fantasmes.

Du point de vue symbolique, on peut ainsi lire l’île comme une interface entre mobilité et immobilité, entre inclusion et exclusion, entre sécurité et enfermement. Elle peut être refuge ou prison, retraite paradisiaque ou enfer social. Elle incarne l’ambiguïté même du voyage : espace flottant et fixe tout à la fois, elle est le lieu où les identités se figent ou se dissolvent, où les appartenances se renégocient souvent sous la contrainte du déplacement.

Ce réseau sémantique et symbolique s’amplifie encore avec la figure de la nef – ναῦς, ou navis en latin –, qui n’est pas seulement un moyen de transport, mais une scène à part entière. On la retrouve dans les analyses de Michel Foucault dans l’Histoire de la folie à l’âge classique, où le navire devient le véhicule de l’exclusion collective : la folie mise en mer, littéralement éloignée de la cité ; « confier le fou à des marins, c’est éviter à coup sûr qu’il ne rôde indéfiniment sous les murs de la ville, c’est s’assurer qu’il ira loin, c’est le rendre prisonnier de son propre départ » [5].

Le navire et l’île s’y rejoignent dans leur rôle de dispositifs d’isolement social, où les indésirables – fous, malades, dissidents – sont rejetés à la lisière du monde humain.

Dans La Nef des Fous de Sébastien Brant (1494) [6], ce poème allégorique et satirique met en scène un monde à la dérive, où des figures représentant les travers humains – les « fous » au sens moral et social – embarquent à bord d’un navire symbolique. Rejetés ou égarés, ces personnages prennent la mer non pas pour fuir, mais parce qu’ils sont déjà exclus de la société ordonnée. Le voyage devient ainsi une errance, un exil métaphorique qui révèle la fragilité des normes et la frontière floue entre folie individuelle et désordre collectif. « Ce récit décrit l’équipage des fous, montés dans la nef pour gagner la Narragonia » [7]ce pays fictif – mais peut-être bien réel – du peuple des insensés (der Narre, γόνη) [8]. L’île, dans cette topologie imaginaire, est le point d’arrivée ou de disparition.

Comme bien Érasme évoque sur l’Éloge de la folie « les îles Fortunées, où les récoltes se font sans semailles ni labour. Travail, vieillesse et maladie y sont inconnus… » [9]. Selon Foucault, cette période où les exclus – qu’on nomme fous, insensés, invalides, hérétiques – sont mis à l’écart. Non encore définis comme « malades », ces êtres deviennent figures burlesques, drôlatiques parfois, objets de moqueries, coiffés du bonnet d’âne ou exilés sur des nefs sans cap, livrés à la mer incertaine, à l’errance.

Ainsi, l’île devient double : miroir des illusions collectives et lieu d’oubli. Narragonia est autant un rêve d’émancipation qu’un cauchemar d’exclusion.

De l’autre côté, la mer, comme substance instable, incarne ici l’incertitude radicale du voyage. Ceux qui sont entassés sur les bateaux, de la nef des fous aux embarcations de réfugiés contemporains, traversent une frontière invisible : celle de l’identité. Qu’emporte-t-on avec soi, quand on quitte tout ? Qu’abandonne-t-on de son nom, de sa mémoire ?

Le paradigme de Tristan illustre puissamment cette figure de l’homme en rupture, déraciné. Jeté à la mer par des bateliers, il abandonne jusqu’à son identité – nul ne sait d’où il vient. « Il ne vient pas de la terre solide, avec des solides cités ; mais bien de l’inquiétude incessante de la mer, de ces chemins inconnus… » [10]

L’île, dans ce récit, n’est plus simplement un lieu. Elle devient une condition. Comme dans les représentations de Jérôme Bosch, où les fous s’accrochent aux fragments d’un monde englouti, l’île abrite à la fois la honte et l’espoir.

Car si l’île peut être l’endroit du stigmate – des lépreux, des exilés, des femmes seules, des croyances déviantes – elle peut aussi devenir, par un retournement, lieu de libération. Ce que la société a tenté de rejeter peut y trouver un espace d’auto-définition.

Jérôme Bosch reprend le thème dans un tableau célèbre. Une nef où s’agitent des personnages grotesques, chantant, buvant, désaxés. À travers ce symbolisme visuel, on voit l’idée du rejet de l’ordre. L’île est ici mentale avant d’être géographique.

Au Moyen Âge, on rejette les lépreux, les « déviants », les malades. On les isole souvent sur des îles. Le port du bonnet d’âne, le ridicule public, participe d’une mécanique d’humiliation. Le fou est aussi celui qui ne croit pas, qui ne s’inscrit pas dans la norme religieuse ou sociale.

Aujourd’hui encore, les îles peuvent devenir des lieux de tri, de rétention, d’oubli.

L’exemple emblématique, d’un lieu du passage est celle d’Ellis Island, la fameuse porte d’immigration en Amérique. De l’autre côté, dans une plus petite échelle, il y a l’île de Leros en Grèce qui était asile psychiatrique, et puis est devenu camp d’accueil pour réfugiés. Ces îles n’étaient pas destinées à l’enfermement, mais l’histoire les a déformées. Elles incarnent une transition qui s’éternise. Le transitoire devient permanent, l’accueil devient rejet.

Dans les nefs de fous comme dans les bateaux de migrants, les corps sont livrés à l’inconnu. La mer est un ventre instable, symbole de l’incertitude. La perte d’identité s’y opère : papiers, noms, statuts disparaissent. Ne subsiste qu’un corps flottant, exposé. Ce ne sont plus des vaisseaux de naissance, mais des cercueils liquides. Fermés, compressés, ils deviennent des nasses où se concentrent la peur, la douleur, l’espoir brisé. Le bateau de Sébastien Brant annonçait la structure carcérale flottante de notre époque.

Les îles rêvées (Atlantide, Utopie) dissimulent souvent des modèles d’ordre rigide. À l’inverse, certaines îles anarchiques, déclassées, sont plus proches d’une liberté brute. Le mythe de l’île comme paradis est souvent un mensonge touristique ou colonial.

Dans ces îles, on y trie, on y renvoie. Ce sont des « non-lieux » [11] où la personne devient numéro, catégorie, risque. Le mythe de l’île heureuse se retourne. Notre société, dans son besoin de sécuriser, recommence à exclure : pauvres, fous, croyants, déviants. Mais qui est fou ? Qui décide ? L’île, encore une fois, montre cette ligne de front entre le « dedans » et le « dehors », entre « eux » et « nous ».

Figure 2 : L’hôpital psychiatrique de Leros, à l’origine les casernes des aviateurs de la base navale italienne, construit en 1923, Photographie par Nitouche Anthoussi, Leros, Grèce, juin 2023.

L’île de Leros, bien que modeste en taille, porte les traces d’une histoire dense, marquée par de multiples occupations : celle de l’Empire ottoman, de l’Italie fasciste sous Mussolini, de l’Allemagne nazie, puis des Britanniques. Chacune de ces puissances y a laissé son empreinte à travers la construction de forteresses, casernes et bases navales. Ce n’est qu’après son rattachement définitif à l’État grec que l’île devient, en 1949, le théâtre d’un nouveau chapitre : elle accueille alors les Écoles Techniques Royales de Leros, centre de rééducation destiné aux enfants issus de familles de gauche, fondé par la monarchie grecque. Plus tard, un hôpital psychiatrique y est installé, devenant une institution de référence à l’échelle nationale. Durant la dictature des colonels (1967–1974), Leros est transformée en lieu d’exil pour les prisonniers politiques.

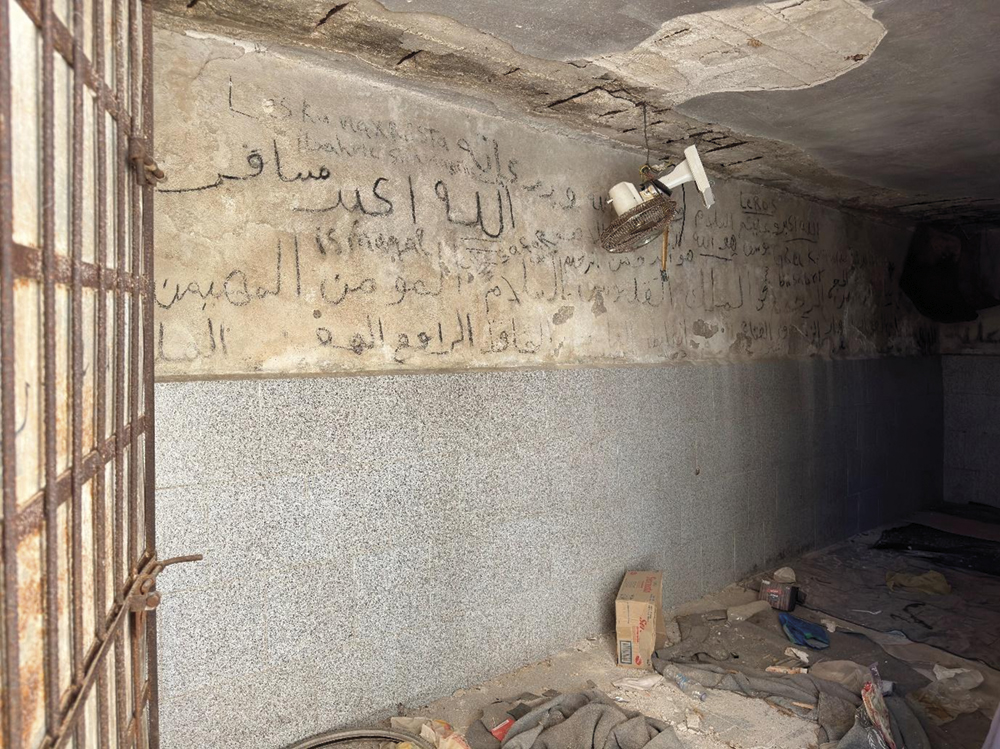

Figure 3 : Ancien hôpital psychiatrique de l’île de Leros-Graffitis par des réfugiés, Photographie par Nitouche Anthoussi, Leros, Grèce, 2023.

Depuis 2015, elle héberge un hotspot, destiné à l’accueil et à la gestion des réfugiés et migrants. Il faut noter, selon les témoignages de plusieurs ONG solidaires présentes sur l’île, que les premiers migrants auraient commencé à y arriver dès le milieu des années 1980, témoignant d’un exil permanent et répété sur cette terre en marge.

Figure 4 : Ellis Island, main building, Photographie par Nitouche Anthoussi, New York, États-Unis, mars 2024.

En parallèle, Ellis Island, située dans la baie supérieure de New York, au large du New Jersey, présente une trajectoire tout aussi révélatrice de l’usage des îles comme espaces de tri, de passage, voire de mise à l’écart. Autrefois connue des peuples autochtones sous le nom de Gull Island, elle devint successivement Oyster Island, puis Gibbet Island, ce dernier nom venant de l’exécution d’un pirate sur ses terres. À la fin de l’époque coloniale, elle entre dans le patrimoine de Samuel Ellis, dont elle conserve aujourd’hui le nom. L’île deviendra par la suite l’un des principaux centres de traitement de l’immigration aux États-Unis, lieu d’entrée, mais aussi de filtrage, où se jouait souvent le sort de milliers d’exilés venus chercher une vie nouvelle.

L’île d’Ellis devient officiellement intégrée au système de fortifications du port de New York en 1794, à la suite d’une alerte militaire, alors que la menace d’une attaque navale britannique semblait imminente. Dans ce contexte, des installations stratégiques sont construites afin de dissuader toute tentative d’invasion – menace qui, en fin de compte, ne se matérialisa jamais. En 1808, l’île est achetée aux héritiers de Samuel Ellis par l’État de New York, puis transférée au gouvernement fédéral. Depuis, elle est restée sous contrôle fédéral. D’abord site militaire, avec notamment la présence du Fort Gibson, l’île change radicalement de fonction vers la fin du XIXe siècle. En 1892, elle devient un centre d’accueil des immigrants, point d’entrée majeur vers le territoire américain. Mais cette fonction connaît un coup d’arrêt brutal en 1897, lorsqu’un incendie détruit la station d’immigration d’origine, emportant avec lui une quantité inestimable d’archives une lacune douloureuse dans l’histoire de l’immigration aux États-Unis. –

Figure 5 : Ellis Island, Photographie par Nitouche Anthoussi, New York, États-Unis, avril 2024.

À y regarder de plus près, Ellis Island et Leros partagent une symbolique étonnamment proche, au croisement de l’accueil et de l’exclusion, du soin et de l’enfermement. Tous deux ont été lieux de passage ou d’installation temporaire, mais aussi espaces de contrôle, de confinement, voire de détention. Hôpitaux, cliniques psychiatriques, casernes, centres de tri pour réfugiés ou migrants, camps d’exilés politiques : ces espaces insulaires cristallisent les tensions entre l’ouverture et la fermeture, entre la promesse d’un avenir et la brutalité du rejet.

Ainsi, au-delà de leur éloignement géographique, Leros et Ellis Island forment un archipel symbolique, un réseau de lieux où l’île fonctionne non pas comme un paradis isolé, mais comme un dispositif socio-politique, oscillant sans cesse entre l’hospitalité et l’exclusion, entre l’asile et l’assignation.

Entre l’île de Leros et Ellis Island, la distance géographique s’efface devant une convergence fonctionnelle et symbolique. Ces îles deviennent des marges actives, où la société déplace – pour ne pas dire cache – ce qu’elle ne peut intégrer : les « fous », les déviants politiques, les migrants, les pauvres, les enfants des vaincus. Elles deviennent des zones d’attente ou de stase, où le temps est suspendu, où l’identité est mise entre parenthèses, parfois dissoute.

Ce n’est pas un hasard si l’imaginaire collectif associe souvent l’île à la folie, à l’exil, à la perte de soi. Comme dans la Nef des fous de Sébastien Brant ou dans les analyses de Michel Foucault sur la naissance de l’internement, l’eau autour de l’île ne protège pas, elle isole. Elle devient la barrière naturelle d’un espace socialement construit comme hors-norme.

Ce que nous révèlent ces deux îles évoquées, c’est que l’île n’est pas seulement un lieu : elle est une condition, une manière de désigner un état de marginalité imposée. Elles nous invitent à repenser notre imaginaire de l’île – non plus seulement comme terre de refuge ou d’utopie, mais aussi comme espace de tri, d’oubli, d’enfermement. Elles sont, à l’instar de ce que disait Michel Foucault à propos des hôpitaux, des prisons ou des asiles, des hétérotopies [12] : des lieux concrets qui incarnent des utopies inversées, où les marges de la société sont littéralement projetées dans l’espace.

Finalement, l’île de Leros et Ellis Island dessinent une géopolitique de l’exclusion : une cartographie du refus, une cartographie des seuils. Leur étude nous amène à poser une question essentielle pour notre époque : sommes-nous encore en mesure d’imaginer ces îles autrement que comme un espace de relégation, d’isolement ou de contrôle ? Peut-elle encore être pensée comme un lieu d’accueil, de refuge, voire d’utopie – ou bien a-t-elle définitivement glissé dans l’imaginaire carcéral des sociétés contemporaines ?

Notes

[1] Thomas More, Utopia, Habsbourg, 1516.

[2] Dictionnaire étymologique du grec ancien, Mantoulidis, 2009, Théssalonique, 2009, p. 147-149.

[3] Op. cit., p. 149.

[4] « A person or group is insulated from the rest of society or from outside infuences », Collins cobuid advanced dictionary, Heinle Cengage Learning, Boston, Etats-Unis, 2009, p. 822.

[5] Michel Foucault, L’histoire de la folie à l’âge classique, Gallimard, Paris, 1972, p. 22.

[6] Sébastien Brant, La Nef des fous, corti, 4ème édition, Paris, 1997.

[7] Frédéric Barbier, Histoire d’un livre, la Nef des fous de Sébastien Brant, Cendres, 2018, p. 55.

[8] Der Narre = le fou. Le suffixe gonia fait problème : nous suivons volontiers l’hypothèse de La Monnoye (Bibliothèque de Du Verdier, t. II, p. 149), selon laquelle il s’agit d’un dérivé du grec γονή (γονεύω), donc la « famille » ou le « peuple des fous ».

[9] Érasme, Éloge de la folie, VIII.

[10] Michel Foucault, L’histoire de la folie à l’âge classique, Gallimard, Paris, 1972, p. 23.

[11] Marc Augé, Non-lieux, Seuil, Paris, 1992.

[12] Michel Foucault, Le corps utopiques, les hétérotopies, Lignes, Paris, 2009.

Bibliographie – Sources

Augé Marc, Non-lieux, Seuil, Paris, 1992.

Barbier Frédéric, Histoire d’un livre, la Nef des fous de Sébastien Brant, Cendres, 2018.

Brant Sébastien, La Nef des fous, corti, 4ème édition, Paris, 1997.

Érasme, Éloge de la folie, VIII.

Kroll Naomi, Ellis Island Seawall, Historic Structure Report, (Avery AA 735 N4 ZEL589), Architectural Preservation Division Northeast Region, National Park Service U.S. Department of the Interior, New York, New York, juillet 2003.

Sir More Thomas, Utopia, 1516.

Foucault Michel, Le Corps Utopique - Suivi de Les Hétérotopies, Nouvelles Éd. Lignes, Paris, 2009.

Foucault Michel, L’histoire de la folie à l’âge classique, Gallimard, Paris, 1972.

Oikonomopoulos Dionysios, Λεριακά ήτοι Χωρογραφία της Νήσου Λέρου, Athènes, 1888.

Panourgia Neni, Leros ; la Gramaire du Confinement, Nefeli, Athènes, 2019.

Archives Nationales de Leros.

Archive d’Ellis Island, Statue de la Liberté National Monument / National Park Service.

Dictionnaire étymologique du grec ancien, Mantoulidis, 2009, Théssalonique, 2009.

Collins cobuid advanced dictionary, Heinle Cengage Learning, Boston, Etats-Unis, 2009.