Designer et chercheuse, membre du collectif Zoepolis et de l’association Aérodécarbo. Doctorante en Sciences Humaines et Sociales (CNU 71 SIC) au Centre National d’Études Spatiales (CNES) de Toulouse depuis octobre 2024, sa recherche-projet sur le design est rattachée au laboratoire ETHICS EA 7446 et à l’Université Polytechnique des Hauts-de-France. Ses objets d’étude sont les fictions intersubjectives du secteur spatial centrées sur l’avenir de l’humanité dans le contexte de l’Anthropocène.

Abstract

Les îles spatiales sont des projets de colonisation extraterrestre sous forme d’infrastructures orbitales ou d’habitats exoplanétaires. Élaborée aux fils des travaux d’ingénieurs et de scientifiques passionnés, cette fiction intersubjective s’est progressivement imposée comme un horizon inéluctable pour l’humanité, liée à l’idée d’une destinée extraterrestre libérée des contraintes terrestres. Ces représentations collectives se structurent aujourd’hui à travers des visions néolibérales et technosolutionnistes d’expansion spatiale, censées répondre à la polycrise écologique de l’Anthropocène. Pourtant, les projets d’îles spatiales contemporaines interrogent quant aux fondements éthiques, ontologiques et axiologiques qu’elles promeuvent. Cet article étudie l’évolution de cette fiction insulaire spatiale à travers les travaux d’ingénieurs et de scientifiques influents du secteur spatial, de 1900 à 2025. Il examine comment ces acteurs ont utilisé la « non-fiction » comme un vecteur communicationnel de leur vision des îles spatiales à matérialiser. En explorant cette métaphore selon différents contextes historiques, politiques, économiques et écologiques, l’article questionne finalement les aspects éthiques et ontologiques de ces fictions, tout en prospectant des destinées alternatives pour la métaphore insulaire spatiale.

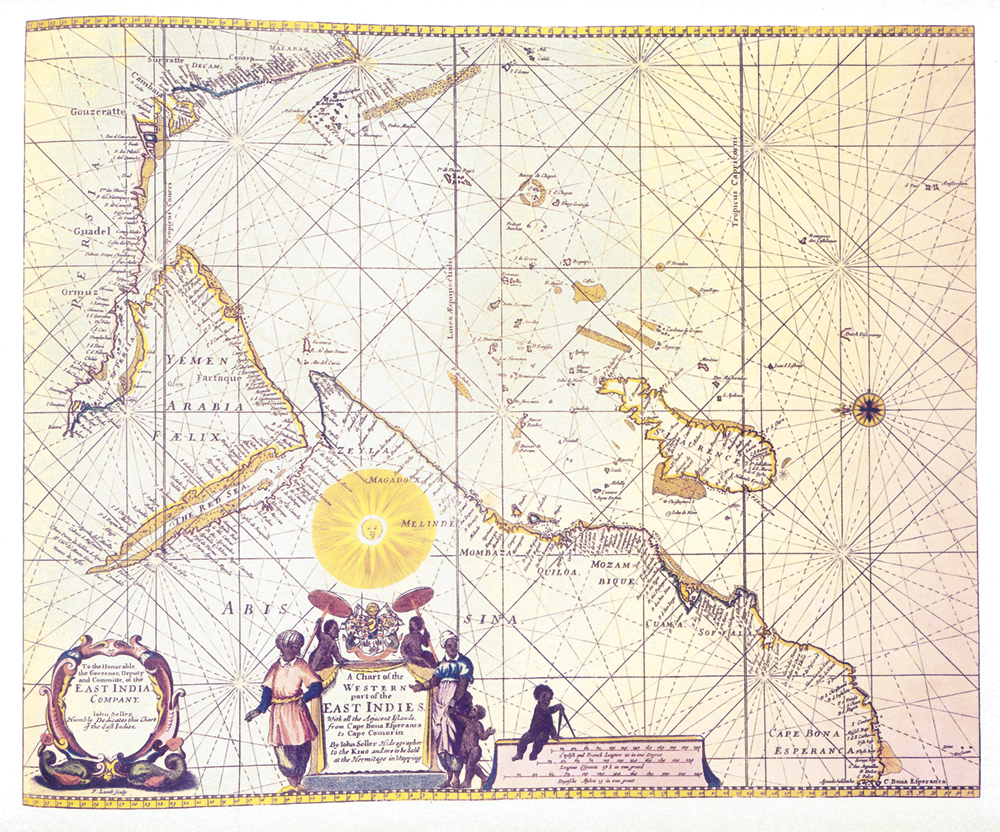

Partie occidentale des indes orientales (1673) | John Sellers | Collection British Library

Introduction : enracinement des fictions d’îles spatiales

Les fictions intersubjectives des îles spatiales renvoient aux desseins d’exploration spatiale [1] (extra-terrestre) se déployant soit, sous forme d’infrastructures dites “hyper-habitables” [2] en orbite autour de la Terre ou voyageant sur les flots cosmiques, soit sous forme de colonisation d’autres corps célestes que celui de la Terre. Ces formes insulaires spatiales ont pris racine à travers une multitude de travaux et œuvres [3], notamment celles de Johannes Kepler et de Jules Verne [4] qui ont dessiné les bases d’une fiction intersubjective où le spatial serait constitué d’archipels à conquérir. Dès le XVIIe siècle, Johannes Kepler ouvre la voie aux fictions scientifiques d’exploration spatiale avec Somnium (1634), ouvrage posthume, considéré comme l’un des premiers ouvrages de science-fiction qui intègre des connaissances astronomiques avancées tout en se reposant sur une narration littéraire. Kepler y décrit la Lune comme une terra incognita habitée par des êtres adaptés à ses conditions extrêmes. Tout en entremêlant l’imaginaire récurrent de l’île comme métaphore de l’inconnu, Kepler nous confronte à des questionnements philosophiques et scientifiques profonds relatifs à la destinée possible de l’humanité.

Aujourd’hui, ces îles spatiales sont envisagées comme des terres promises à coloniser, conçues avec l’espoir d’affranchir l’humanité des contraintes terrestres. Elles prennent diverses formes – stations orbitales, vaisseaux spatiaux, îles lunaires, « astéroïdaires » ou planétaires – réactualisant le mythe ancestral du paradis perdu, enrichi par des fantasmes consuméristes modernes. Derrière ces projets insulaires contemporains se trouve une vision profondément enracinée dans l’imaginaire collectif : l’idée que la destinée ultime de l’humanité serait de devenir une espèce augmentée et extraterrestre. Ces projets transforment l’immensité du vide cosmique en un archipel à coloniser au plus vite, mobilisant une argumentation basée sur l’urgence existentielle face aux crises écologiques, aux menaces nucléaires, ou à la fin naturelle de notre étoile dans un lointain avenir. En effet, la Terre, cette minuscule île bleue dans l’immensité cosmique, traverse aujourd’hui une période de crises systémiques globales souvent réduites à la seule crise climatique. Celles-ci sont des conséquences directes des activités humaines mondialisées qui affectent profondément les conditions de la coévolution du vivant sur Terre et menacent notre propre pérennité. À l’origine de ce bouleversement se trouvent précisément des fictions intersubjectives, c’est-à-dire des représentations collectivement partagées du réel qui prennent forme à travers des récits, images et significations collectives qui structurent nos comportements et nos perceptions du monde. Face à cette polycrise maladroitement nommée Anthropocène, ces nouvelles fictions d’îles spatiales suscitent des interrogations quant à l’avenir prédéfini de l’humanité et du vivant qu’elles projettent.

Cet article s’intéresse ainsi à l’évolution de cette fiction insulaire spatiale élaborée à travers le prisme – non-exhaustif – des travaux d’ingénieurs et scientifiques convaincus, passionnés et influents du spatial de 1900 à 2025. Nous nous focalisons plus précisément sur les travaux de scientifiques et d’ingénieurs spatiaux qui ont exposé et promu leurs projets d’îles spatiales en utilisant le vecteur de la « non-fiction » par le biais de différents supports (livres, documentaires, séries télévisées, lieux hétérotopiques, sites internets, vidéos, conférences, événements) avec, pour but de les réaliser le plus vite possible. La notion de « non-fiction » désigne des œuvres et des contenus qui, bien qu’employant des techniques narratives ou discursives, prétendent à une vérité factuelle en s’appuyant sur des éléments réels. Nous explorerons donc à travers les trois premières parties, l’évolution de la fiction spatiale selon différents contextes politiques, économiques et écologiques.

La première partie retrace les fictions du début du XXème siècle jusqu’au milieu du XXème siècle. La deuxième partie retrace les fictions de la seconde moitié du XXème siècle dans un contexte de prise de conscience écosophique jusqu’aux années 1990. La troisième partie retrace les fictions contemporaines des trente dernières années, de 1995 à 2025. Nous nous questionnons ensuite dans la quatrième partie sur les aspects axiologiques et ontologiques de l’évolution de cette fiction qui tend à se matérialiser dans le contexte de l’Anthropocène et nous prospectons dans la cinquième et dernière partie d’ouverture une autre destinée possible des îles spatiales.

1 Du dessin au dessein : concevoir un moyen d’atteindre les îles spatiales

Au XXe siècle, les fictions d’exploration et de colonisation des îles spatiales tendent à se matérialiser sous l’impulsion de quatre penseurs avant-gardistes [5] : Tsiolkovski en Union soviétique, Oberth en Allemagne, Esnault-Pelterie [6] en France et Robert Goddard [7] aux États-Unis. Les travaux de ces quatre ingénieurs scientifiques se concentrent sur la même hypothèse : avant d’atteindre et de designer des îles spatiales, il faut d’abord s’assurer d’avoir un moyen pour s’y rendre et/ou pour pouvoir les designer en orbite.

C’est à travers les travaux de Konstantin Tsiolkovski, qu’on prénomme le père de l’astronautique soviétique, que les moyens de transports spatiaux et les îles spatiales débutent leurs matérialisations sur le plan théorique. Tsiolkovski, influencé par les œuvres de Jules Verne, part de l’hypothèse : pour atteindre l’au-delà de la Terre, il faut se focaliser sur un système complexe entremêlant ingénierie et science physique afin de concevoir un engin permettant de se dégager de la gravité terrestre. En 1903, dans L’Exploration de l’espace cosmique par les engins à réaction, il pose les bases de l’astronautique moderne en formulant l’équation fondamentale du spatiale qui permet de calculer le rapport entre l’accroissement de la vitesse, la masse initiale et la masse finale d’une fusée à propergol liquide. Tsiolkovski démontre, mathématiquement, la faisabilité technique des fusées pour l’exploration extraterrestre. Influencé par une fiction qui imbrique la conquête spatiale et la quête de l’immortalité portées par l’idéologie naissante du cosmisme russe, Tsiolkovski déclare en 1911 : « la Terre est le berceau de l’humanité, mais nul ne reste éternellement dans son berceau » ; expression devenue le symbole et la justification de la colonisation spatiale moderno-contemporaine. Persuadé que l’avenir de l’humanité réside dans le spatial, Tsiolkovski tente de réaliser matériellement cette conquête par le biais des mathématiques, de la science, de l’ingénierie et de la littérature. En 1920, il publie un ouvrage à mi-chemin entre science-fiction et non-fiction, Le Chemin des Étoiles, où il narre sa vision de la destinée humaine. Il développe notamment l’idée d’habitats spatiaux en orbite terrestre et le développement de bases lunaires. L’influence de Tsiolkovski est décisive dans le milieu de l’astronautique : ses travaux inspirent directement des figures emblématiques du développement aéronautique soviétique puis russe, et mondiale, à la suite de la traduction de ses travaux après la Seconde Guerre mondiale.

À la même époque, de l’autre côté du continent européen, Hermann Oberth, ingénieur allemand passionné des récits de Jules Verne et du spatial influencera, quant à lui, le développement astronautique et militaire allemand permettant l’avancée scientifique et militaire fulgurante du régime nazi en alliant une approche théorique et empirique. En 1922, il soumet un projet de thèse dans le champ disciplinaire des sciences physiques intitulé La Fusée vers les espaces interplanétaires qui sera rejetée par la sphère académique, car considéré comme invraisemblable, qu’il transformera en livre de non-fiction en 1923, considéré de nos jours comme le premier traité et ouvrage scientifique d’astronautique. Oberth démontrera, comme Tsiolkovski, la possibilité du développement de fusées. pour atteindre des îles spatiales en formulant les principes d’une science nouvelle – la fuséologie – et développera le concept des fusées à étage en calculant le nombre optimal pour l’envoie d’une fusée dans le spatial. Il développera d’autres concepts futuristes, comme les stations spatiales en orbite qu’il envisageait comme des bases scientifiques pour l’exploration spatiale et surtout le voyage interplanétaire, en proposant des missions vers Mars et au-delà [8]. En 1927, Oberth co-fonde Verein fûr Raumschiffahr (VfR), une association dédiée aux recherches et aux tests de fusées qui a pour objectif ultime l’exploration spatiale et l’envoi d’humains au-delà des hautes frontières de la Terre. VfR rassemblera les plus grandes figures modernes de l’histoire de la conquête spatiale allemande et américaine [9] notamment le jeune ingénieur Wernher Von Braun.

Dès la fin des années 1920, la fiction liant la conquête spatiale et la possibilité d’habiter d’autres espaces insulaires extraterrestres, s’enracinent dans l’imaginaire collectif par le biais d’expositions, de conférences scientifiques [10] et entame son ascension grâce à la prolifération d’articles scientifiques, de discours médiatisés, d’œuvres littéraires et cinématographiques. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, la chute du régime nazi conduit à la dispersion du savoir scientifique et technique des ingénieurs allemands exfiltrés aux États-Unis, en France, en URSS et au Royaume-Uni. Dans le cadre de l’Opération Paperclip [11], les États-Unis recrutent plus de 1500 nazis, dont Wernher Von Braun et son équipe, pour développer leurs programmes militaires et spatiaux. La guerre froide s’installe en 1947 et s’empare de l’imaginaire des îles spatiales en la transformant en un Graal, démonstration de force et d’ingéniosités technologiques confrontant l’URSS et les États-Unis. Les îles spatiales deviennent une course acharnée renommée “conquête du spatial”. À présent, chaque État utilise tout type de propagande pour faire admettre au citoyen la levée de fonds publics dans le but de développer des fusées ayant pour objectif : un homme sur la Lune. La série de magazines Man Will Conquer Space Soon ! publiée dans la revue américaine Colliers jouera un rôle prépondérant dans la cristallisation des fictions de la conquête d’îles spatiales comme destinée de l’humanité notamment grâce aux illustrations époustouflantes de l’illustrateur Chesley Bonestell [12] et grâce à la publication d’articles à vocation scientifique [13] de figures phares comme Willy Ley [14] et Wernher Von Braun de 1952 à 1954. Von Braun écrit entre 1948 et 1949 son œuvre de non-fiction Das Marsprojekt. Cette œuvre, traduite et publiée pour la première fois, en anglais, sous l’intitulé The Mars Project : A technical Tools, en 1950, avait une couverture illustrée par Bonestell. Il y décrit dans les moindres détails un plan technique sophistiqué et réaliste du premier voyage humain vers Mars programmé pour les années 1980. Von Braun calcule qu’une flotte de dix vaisseaux spatiaux, assemblés en orbite à la suite de 950 lancements de fusées réutilisables, permettra de transporter chacun 70 membres d’équipage et d’assurer leur survie.

The Mars Project se positionne très vite comme une référence d’ingénierie aérospatiale qui influence, dès lors, les stratégies d’exploration humaine extraterrestre ainsi que l’imaginaire des ingénieurs et scientifiques du spatial. Pour appuyer sa vision et ses projets, Von Braun s’associe avec la revue Collier’s, Willy Ley et Chesley Bonestell, dans lesquelles il publiera des articles à portée scientifique dévoilant sa vision du spatial et de l’avenir de l’humanité. Par ailleurs, il collaborera avec Walt Disney, connu pour son intérêt pour le futur, avec lequel il conceptualisera le parc d’attractions futuriste Tomorrowland. En 1955, il réalisera une trilogie de films documentaires à portée scientifique, Man in Space et Man and the Moon et en 1957 Mars and Beyond. Ces films fascineront le grand public et les gouvernements. Dans ces documentaires, Von Braun présente son projet de vaisseau spatial hyper-habitable, une roue de 76 mètres de diamètre positionnée en orbite basse de la Terre et simulant la gravité. Ce vaisseau pouvant accueillir 80 humains afin de réaliser des observations de la Terre autant pour une finalité scientifique que militaire est aussi une base de ravitaillement pour les voyages interplanétaires. Von Braun, devenu directeur du Centre de vol spatial Marshall de la NASA en 1964, traduit ses principes théoriques, ceux de la VfR et des programmes militaires nazis et américains, pour développer des fusées via le programme Apollo.

Parallèlement, l’ingénieur Dandridge Cole convaincu lui aussi que l’avenir de l’humanité réside dans l’espace, s’intéresse, quant à lui, à l’habitabilité des astéroïdes qu’il prénomme planétoïdes. Cole devient un expert futurologue et est employé tantôt par le gouvernement tantôt par des firmes privées pour prospecter sérieusement [15] l’avenir de l’humanité et anticiper les technologies du spatial. Son hypothèse est de coloniser le spatial de manière stratégique par le biais d’astéroïdes transformés en îles-stations spatiales comme première étape vers une expansion humaine durable extraterrestre, car ces espaces regorgent de ressources, sont plus simples à atteindre et moins onéreux à exploiter [16]. Dans son livre de non-fiction Islands in Space (1964) coécrit avec Donald Coxe, tous deux représentent le spatial comme un archipel d’habitats artificiels autonomes qui n’attendent qu’à être conquis [17]. Cole et Coxe projettent de creuser des cavités dans les astéroïdes qu’ils nomment des « pseudo-terres nomades ». Pour éviter les problématiques physiques, les astéroïdes seraient mis en rotation autour d’un axe pour générer une gravité artificielle et seraient équipés de miroirs pour orienter les rayons du soleil à l’intérieur et capter de l’énergie. Ces chambres intérieures permettraient de protéger des radiations cosmiques et d’accueillir des populations humaines qu’ils décrivent comme des arches interstellaires, c’est-à-dire comme de véritables îles-vaisseaux intergénérationnels permettant des voyages vers d’autres systèmes solaires.

La vision de Cole s’inscrit explicitement dans une analogie insulaire : tout comme les îles terrestres, ces îles spatiales seraient des environnements isolés, autosuffisants et propices à l’émergence de nouvelles cultures. Un concept clé des travaux de Cole est celui de la macrolife, analogie aux cellules, un concept liée à l’évolution biologique humaine selon laquelle ces colonies spatiales ne seraient pas de simples habitats, mais des écosystèmes dynamiques intégrant humains, environnements « naturels » et technologies artificielles embarqués qui auraient la faculté d’accroître l’espèce humaine afin de propager dans le cosmos de nouvelles civilisations. Selon lui, ce serait la prochaine étape dans l’organisation cosmique de la matière ; mais, pour que cela soit possible, Cole envisage l’augmentation technologique du corps humain afin de renouveler les organes grâce à des banques biologiques et génétiques individuelles. Cole publie nombre d’articles, de rapports et de livres de non-fiction [18], et notamment, en 1965, Cole Beyond Tomorrow : The Next 50 Years in Space coécrit avec Roy Scarfo, où ils décrivent l’utilisation de la cryogénie afin d’allonger la vie humaine dans le but d’effectuer de longs voyages interplanétaires et retarder la mort d’un individu, le temps qu’une nouvelle technologie voit le jour. Il est ainsi convaincu que l’avenir proche de l’humanité est la mutation en un être transhumain immortel et spatial.

2 Dépasser les limites, designer des îles spatiales autonomes et autosuffisantes

À mesure que se précisent les architectures des moyens de transport vers les futures îles spatiales, se dessine en parallèle une réflexion profonde sur le design écosystémique des vaisseaux-îles spatiaux, pensés comme de nouvelles matrices techniques d’un environnement artificiel humain. Dès les années 1950, les travaux des ingénieurs et scientifiques spatiaux se concentrent donc sur la nécessité de développer des technologies dites de supports de vie qui avaient déjà été prospectées, dès 1903, dans les travaux de Tsiolkovski. Ces recherches, initialement menées pour l’habitabilité des sous-marins et le développement d’abris en temps de guerre par les programmes militaires russes et américains, deviennent des priorités existentielles pour la colonisation spatiale. Dans les années 1960, à la suite des trois conférences Human Ecology in Space Flight organisées par la NASA et l’université de Princeton, réunissant des scientifiques, des ingénieurs, des écologues et des militaires, les frères écologues Howard et Eugene Odum innovent en conceptualisant les capsules spatiales comme des modèles techniques réduits de l’écosystème terrestre. Leur notion de capacité de charge (carrying capacity) établi comme une éthique de vie, souligne la nécessité de concilier un équilibre entre les charges utiles embarquées, les activités et le nombre d’humains, la gestion du nombre d’espèces vivantes embarquées et les capacités techniques du milieu artificiel fonctionnant en système autonome et autosuffisant de ces nouveaux espaces extraterrestre prénommés cabines écologiques (Anker, 2005). Il s’agit plus précisément de reproduire un système complexe en milieu fermé permettant la régénération de l’air, de l’eau, la gestion des déchets et la production alimentaire grâce à des technologies et des biotechnologies de pointe qui permettent d’assurer la survie humaine. La recherche médicale participe activement aux recherches des premiers simulateurs de cabines spatiales où des expériences sont réalisées sur des humains pour tester les effets physiques et psychologiques potentiels que rencontreront les futurs astronautes [19]. Comme le soulignent les frères Odum, pour qu’un écosystème soit fiable, efficace et stable, il doit être le plus diversifié et complexe possible. Le principe des cabines écologiques essaime dans les recherches projets d’îles spatiales, mais le réel rattrape les fictions. Elles seront jugées trop onéreuses et complexes pour les premières missions habitées de court terme, mais resteront tout de même des travaux en cours pour concevoir, sur le long terme, des bases permanentes sur la Lune, sur Mars via ou pour des voyages interplanétaires.

L’ensemble de ces premières études interdisciplinaires rendent compte de la complexité technique de la mise en œuvre des îles spatiales, résumées à une problématique technique et économique à solutionner. Malgré les difficultés de mettre au point un système technique habitable en milieu fermé, l’idée de la colonisation extraterrestre est toujours perçue comme une évidence existentielle de la destinée humaine. Cette évidence se renforcera d’autant plus avec la prise de conscience des limites écologiques de la Terre. Durant la même période des années 1960 et 1970, des études scientifiques bouleversent les visions du monde de l’époque moderne : la Terre, perçue comme une source inépuisable de ressources, commence d’être comprise telle qu’elle est : un système complexe, fermé et fragile, animé par les vivants. Cette prise de conscience est portée par des figures scientifiques qui alertent sur les impacts bio-environnementaux des activités humaines. En 1962, Rachel Carson publie Silent Spring dénonçant les conséquences mortifères des pesticides sur les écosystèmes et la santé des vivants. Ce livre, souvent considéré comme fondateur des sciences écologiques modernes, révèle l’interconnexion entre les activités industrielles polluantes sur l’ensemble de la géo-biosphère et l’impact des activités agricoles utilisant des pesticides et des nutriments qui accroissent les productions, mais qui surexploitent les sols et la biosphère et tendent à les stériliser sur le long terme.

Cette réflexion est élargie, en 1966, par l’économiste Kenneth Boulding qui introduit la métaphore du vaisseau spatial Terre (Spaceship Earth) pour décrire l’ingéniosité et la complexité du fonctionnement systématique de la Terre et des vivants dont l’humain est interdépendant. Dans son article The Economics of the Coming Spaceship Earth (1966), il met en lumière le fait que la planète est un milieu fini, et donc limité où les ressources doivent être gérées avec prudence, confrontant dès lors l’impasse des fictions modernes d’une croissance illimitée. En 1968, la photographie Earthrise, Levée de la Terre depuis la Lune, prise par William Anders lors d’Apollo 8 renforce cette idée que la Terre est un vaisseau spatial, une petite île fragile et extraordinaire à préserver. Cette métaphore est ensuite reprise en 1969 par Buckminster Fuller dans Operating Manual for Spaceship Earth, où il insiste sur l’interdépendance des systèmes terrestres et la nécessité d’une « com-préhension » micro-meso-macro de ce système que nous habitons. En 1968, Paul Ehrlich publie The Population Bomb et alerte, quant à lui, sur les dangers d’une croissance démographique incontrôlée et ses effets sur l’écosystème Terre.

La préoccupation de la prise de conscience de ces problématiques atteint le grand public avec la publication du rapport Meadows, Limits to Growth en 1972, commandé par le Club de Rome. Avec la révolution des modèles de simulation, le rapport met en lumière le fait que les fictions du progrès humain liées à la croissance et au consumérisme – engendrées jusqu’à présent par les modes de vie occidentaux – crée la surexploitation des ressources naturelles, une accélération démographique, une production intensive et polluante industrielle et agricole vont entraîner, si on ne freine pas, des polycrises voire un effondrement systémique dans les années 2020-2040. La même année, l’image Blue Marble, capturée par l’équipage d’Apollo 17, renforce la perception que la planète, dans toute son unité, est un milieu miraculeux, sans frontières visibles que nous devons protéger. Cette image transforme radicalement la conscience écologique mondiale, ancrant l’idée que la Terre est une petite île spatiale dont la pérennité dépend d’une gestion responsable de ses ressources et d’une éthique écosophique de nos modes de vie. Fasciné par Blue Marble, Carl Sagan écrira un petit poème, rempli de réflexion et de sagesse pour ce Petit Point Bleu Pâle qui est notre unique lieu de vie. Fort de ce nouveau mouvement écologique, James Lovelock, ingénieur consultant pour plusieurs institutions, notamment pour la NASA, s’est spécialisé sur les études des conditions atmosphériques planétaires et ses composés chimiques permettant notamment la détection de la vie sur d’autres planètes. Il conclut à travers ses recherches retranscrites dans plusieurs articles en collaboration avec Lynn Margulis, qui aboutira à son livre controversé L’Hypothèse Gaïa (1979), que la Terre est un système complexe animé par le vivant et sa coévolution avec le milieu terrestre ; et que nous, humains occidentaux, tendons à la détruire.

Ainsi, les recherches scientifiques sont claires : les ressources terrestres sont limitées et la biosphère est mise en péril face à nos modes de vie occidentaux basés sur des valeurs de progrès, d’accroissement économique, de surcharge démographiques décuplées par des activités humaines qui polluent l’ensemble de la biosphère. Cette prise de conscience écosophique ouvre la voie à la recherche de solution pour pallier ces problématiques anthropiques et favorise une nouvelle logique qui argumente et légitime l’émergence de nouveaux projets en faveur des îles spatiales dès les années 1970. En effet, si la Terre est un vaisseau spatial aux ressources limitées et que l’humain a besoin comme le stipule la théorie de l’échelle de Kardashev [20] (1964), d’encore plus de ressources pour assurer sa pérennité et son évolution, alors, l’avenir de l’humanité ne peut résider que dans la colonisation spatiale, où se trouve une infinité de ressources et de possibilités. C’est dans ce contexte que le physicien américain Gérard O’Neill, alors professeur à l’université de Princeton, développe une vision alternative de l’exploration spatiale fondée sur la création d’habitats orbitaux autosuffisants, inspirés des travaux de Dandridge Cole. Pour étoffer la viabilité de sa vision, O’Neill organise des ateliers avec ses étudiants, financés en partie par la NASA, au cours desquels plusieurs concepts d’habitats spatiaux ont été étudiés.

Il développera et exposera, dans son livre de non-fiction The High Frontier (1976), la vie des colons dans les îles spatiales en utilisant différents styles de narration dont des lettres fictives entre colons et des détails techniques d’ingénierie. O’Neill conceptualise trois types progressifs d’habitats orbitaux : Island One, inspiré de la sphère de Bernal, est une structure sphérique de 500 mètres de diamètre en rotation, générant une gravité artificielle et pouvant accueillir 10 000 habitants. Island Two reprend les principes d’Island One, mais avec des dimensions supérieures (1,6 km de diamètre), permettant d’héberger plusieurs centaines de milliers de personnes. Cette structure torique ou cylindrique sert de prototype pour les mécanismes de régénération environnementale et l’agriculture spatiale. Island Three, ou cylindre d’O’Neill, représente l’aboutissement du projet : il s’agit de deux cylindres « contre-rotatifs » mesurant 8 km de diamètre et 32 km de longueur, capables d’accueillir plusieurs millions d’habitants.

Le compromis optimal retenu est une rotation d’un tour toutes les deux minutes, évitant ainsi les effets secondaires comme la désorientation vestibulaire. L’alimentation énergétique repose sur un système de miroirs orientables réfléchissant la lumière solaire vers des fenêtres longitudinales, garantissant un éclairage naturel et une alternance jour-nuit stable. Cette énergie est convertie en électricité via des panneaux photovoltaïques, assurant l’autonomie énergétique des colonies. La protection contre les radiations cosmiques et solaires est un autre enjeu clé. O’Neill envisage d’exploiter les ressources lunaires et des astéroïdes, riches en oxydes de silicium et en aluminium, pour construire des parois protectrices massives. L’eau et le régolithe lunaire pourraient aussi être utilisés comme boucliers contre les particules à haute énergie. La construction de l’île spatiale reposerait sur l’exploitation des matériaux issus des lunes et des astéroïdes, transportés par des mass drivers, capables d’acheminer des ressources sans propulsion chimique. Ces habitats orbitaux sont conçus comme des écosystèmes fermés, où les flux de matière et d’énergie sont intégralement recyclés. L’oxygène, le dioxyde de carbone et l’eau sont régénérés en continu par des processus biologiques et technologiques. Des zones agricoles intégrées permettent une production alimentaire autonome grâce à l’hydroponie et l’aéroponie, tandis qu’une gestion avancée des déchets minimise les pertes et maximise l’efficacité énergétique et alimentaire. L’intérieur de l’île est divisé en zones urbaines, en zone agricoles et en zone naturelles reproduisant divers climats terrestres et où certains êtres vivants terrestres seraient sélectionnés pour peupler les étendues forestières, les lacs, les champs sans compromettre le confort des colons en évitant tous les désagréments vécus sur Terre avec des espèces invasives ou porteuses de maladie comme les moustiques. Ces îles seraient placées aux points de Lagrange du système Terre-Lune, des zones orbitales stables nécessitant peu d’énergie pour les maintenir en position.

Pour populariser ses îles spatiales, O’Neill demande à l’illustrateur Don Davis, critiqué à ses débuts par Chesley Bonestell, de produire des vues enchanteresses de l’intérieur des îles. Davis les représente comme des stations balnéaires paradisiaques quasiment identiques aux paysages terrestres qui permettent de promouvoir la qualité de vie à l’intérieur de ces colonies. Chaque île pourrait développer une organisation sociale et économique singulière, favorisant une diversification progressive de nouvelles cultures humaines, à l’image des cultures insulaires qui ont évolué indépendamment sur Terre. O’Neill est convaincu que ces nouvelles îles hors de la Terre sont le seul moyen de pérenniser l’humanité, de gérer la surpopulation, mais également la préservation de certains vivants soigneusement sélectionnés. Son projet marque ainsi une rupture dans la conception de l’exploration spatiale : il ne s’agit plus d’un simple exploit technologique d’exploration, mais d’une redéfinition existentielle de la destinée de l’humanité et du vivant terrestre où le spatial devient un cadre structurant de l’évolution sociale, économique, technologique et écologique de la vie de la Terre. Malgré l’engouement des îles d’O’Neill, aucun fond ne sera levé pour réaliser les travaux visionnaires d’O’Neill qui demandent une prouesse technique et technologique extrême.

À l’époque, les fonds liés au spatial seront investis dans les satellites de télécommunication et d’internet, dans le projet de la station internationale spatiale (ISS) ou encore dans des projets spatiaux militaires. Pour autant, les fictions liées à la création d’habitats en milieu fermé se développent et s’incarnent à travers l’expérience de Biosphère 2 en Arizona dans les années 1990. Ce projet expérimental visait à tester la viabilité d’un écosystème clos et autosuffisant sur Terre afin de prospecter sur des techniques d’habitabilité possible en milieu extra-terrestre (Dempster, 1999). Huit biosphéronautes furent confinés de 1991 à 1993 dans un environnement hermétiquement clos de plus de 12 000 m², abritant plusieurs biomes simulés dont une forêt tropicale, un désert, un lac-océan abritant des coraux, une ferme avec quelques champs pour produire des légumes, des céréales et des fruits. Conçu comme un laboratoire vivant, Biosphère 2 permit d’expérimenter la régénération autonome de l’air, de l’eau et de la biomasse, mais très vite, l’expérience révéla cependant les limites biologiques, psychologiques et techniques d’un système totalement artificialisé : déséquilibres en oxygène, effondrement de certains écosystèmes internes et surtout des tensions sociales entre les biosphéronautes qui mirent fin à l’expérience.

3 La destinée manifeste des îles spatiales pour tous et sans escale dans l’Anthropo(s)cène

Si Biosphère 2 révèle les complexités sociales et techniques liées au maintien d’un écosystème fermé, elle marque néanmoins une étape charnière dans la transposition des principes de l’écologie à des espaces spatiaux hostiles. Mais à mesure que l’utopie des îles orbitales d’O’Neill s’efface faute de moyens et de volonté politique concentrés sur des projets à vocation technologique et géopolitique, tels que la construction de l’Internationale Space Station (ISS), une autre vision de l’exode spatial prend forme à la fin du XXe siècle sous l’impulsion de l’ingénieur américain Robert Zubrin. Zubrin défend l’idée d’une colonisation permanente sur Mars où la planète ne serait plus une simple île isolée, mais un nouveau continent à conquérir. Contrairement aux visions d’O’Neill et Cole qui reposent sur l’immensité des contraintes et des technologies que demande le design d’îles spatiales en orbites, Mars est une planète, donc possède un espace préexistant, une gravité et un cycle circadien proche de ceux de la Terre, est assez proche du Soleil, possède de l’eau sous forme de glace, des minerais et une toute petite atmosphère. Ainsi, plutôt que d’établir une dépendance aux infrastructures terrestres, Zubrin propose que les colons exploitent directement les ressources martiennes pour assurer leur survie et éviter les lourdes logistiques de ravitaillement.

Zubrin avance l’idée d’adapter Mars à la vie humaine par une technique de terraformation qui permettrait de modifier son atmosphère en la rendant plus dense, d’exploiter ses sols et ses réserves d’eau pour les rendre viables à long terme et d’y semer la vie terrestre pour faire de Mars une Terre bis. Pour ce faire, il imagine une stratégie technosolutionniste basée sur des avancées de géo-bio-ingénierie qu’il explicite dans son ouvrage de non-fiction The Case for Mars (1996), où il décrit le principe « Mars Direct » pour que des colonies humaines se forment le plus tôt possible et sans escale. Zubrin adopte un discours semblable à celui de la conquête de l’Ouest américain où Mars est décrit comme la nouvelle frontière à franchir et une nouvelle île à conquérir les premiers [21]. Partisan du transhumanisme et de la théorie de la singularité formulée par Kurzweil qui suppose que l’intelligence artificielle prendra conscience d’elle-même et transformera l’être humain en fusionnant avec lui, Zubrin met en avant l’importance de l’amélioration de l’espèce humaine par la technologie pour effectuer les voyages interplanétaires et son adaptativité corporelle sur d’autres planètes. Il fonde l’association Mars Society en 1998 qui se déploie partout dans le monde. Il milite pour convaincre le grand public et les gouvernements des bénéfices de la colonisation de cette nouvelle terre promise. La Mars Society développe une multitude de conférences, d’événements et de projets dont le laboratoire Mars Desert Research Station situé en Utah pour étudier et simuler la colonisation martienne.

L’approche de Robert Zubrin a influencé des figures contemporaines majeures dans la sphère entrepreneuriale des technologies et du secteur spatial, en particulier Elon Musk, ancien membre de la Mars Society, qui tente désormais de matérialiser cette vision avec son entreprise SpaceX fondée en 2002. Pour Musk, cet objectif martien est non seulement un défi à relever, mais également, un enjeu d’ordre existentiel afin de réduire les risques d’extinction de l’humanité liés à la dépendance d’une seule planète non fiable sur le long terme, car soumise à de multiples dangers d’éradication, du style astéroïde, mort du Soleil, éruptions solaires, supernovæ, ou encore risques de guerres nucléaires ou biologiques. Selon Zubrin et Musk, largement inspirés par les travaux de Von Braun, il est essentiel et urgent d’accélérer l’expansion humaine au-delà du système Terre-Lune pour assurer la survie de l’espèce. Pour concrétiser cette vision, contrairement aux modèles traditionnels de développement d’engins spatiaux dépendant de missions lourdes et onéreuses, Musk mise sur une réduction drastique des coûts, une production industrielle en série et l’exploitation des ressources extraterrestres. Pour ce faire, SpaceX développe la Big Falcon Rocket (BFR), un vaisseau spatial entièrement réutilisable conçu pour le transport, à faible coût, des humains et des ressources vers Mars. La BFR est pensée pour un voyage de 6 mois et inclut une quarantaine de cabines qui devraient accueillir une centaine de passagers par voyage vers Mars (Musk, 2017 : 5). Pour assurer le voyage vers Mars, la BFR sera, dans un premier temps, envoyée en orbite avec l’équipage, puis ravitaillée en carburant supplémentaire afin d’assurer le voyage. Musk annonçait en 2015, sur le plateau télévisé de Stephen Colbert [22], sa première méthode pour terraformer Mars, prénommée « Nuke Mars ! » : il s’agirait de bombarder les pôles de Mars de bombes nucléaires afin de la réchauffer et de fondre les calottes glaciaires composées de CO2 et d’eau. Dans l’article Making Life Multiplanetary (2017), Musk présentait sa seconde méthode et un échéancier de colonisation : premièrement, une mission cargo serait effectuée pour déposer du matériel sur Mars en 2022 et prouver la fiabilité du vaisseau. Deuxièmement, en 2024, quatre vaisseaux, deux vaisseaux cargo et deux vaisseaux d’équipage seraient envoyés pour prospecter les espaces de Mars, trouver les sources d’eau et préparer les camps. Puis, d’autres missions suivront toutes les deux années, en attendant le moment où l’envoi des fusées entre la Terre et Mars sera la plus stable, pour construire une première usine de production de carburant, puis au fil des nouveaux vaisseaux et des équipages qui arrivent la construction d’une ville autosuffisante. À long terme, les colons terraformeraient Mars et ouvriraient un nouveau chapitre de l’humanité devenue une espèce multiplanétaire.

Pour faire valoir sa vision de la démocratisation de l’accès au spatial pour tous et ses bienfaits pour l’humanité, Musk utilise, lui aussi, la technique de la non-fiction via de nouvelles formes techniques autres que le livre. Il exploite les réseaux sociaux, son site internet sur lequel on retrouve des vidéos de haute qualité des vaisseaux, des images réalisées avec l’intelligence artificielle qui mettent en scène des citoyens aux hauts capitaux symboliques, représentatifs de la société, prêts à conquérir le spatial. Dans la série Countdown : Inspiration4 Mission to Space (2021) diffusée sur la plateforme Netflix, quatre citoyens sont mis en scène à travers les codes de la téléréalité pour effectuer un voyage de trois jours en orbite à bord du vaisseau Crew Dragon de SpaceX. Ces quatre citoyens, deux hommes et deux femmes passionnés du spatial représentent les « piliers » de la colonisation spatiale et reflètent l’image de l’humanité : Jared Isaacman aviateur, commandant et fondateur d’une entreprise américaine, symbolise le leadership ; Hayley Arceneaux, assistante médicale et « survivante » d’un cancer pédiatrique symbolise l’espoir ; Chris Sembroski qui a fait carrière dans l’armée de l’air et l’innovation techniques militaires représente la générosité ; enfin, la professeure Sian Proctor spécialiste des géosciences et astronaute analogique représente la prospérité [23].

En effet, l’accès au spatial, démocratisé par SpaceX, a ouvert de nouveaux marchés économiques et anime la sphère entrepreneuriale néolibérale du NewSpace, avec de nouveaux entrepreneurs prénommés les Astrocapitalistes (Régnauld & al., 2024). Pour autant, au-delà du succès de la série, aucune fusée n’a, à ce jour, envoyé de cargaison sur Mars ; au-delà des échecs et des réussites des fusées, à ce jour la seule cargaison envoyée au-delà de l’orbite terrestre par SpaceX est la Tesla Roadster, une voiture tesla avec un mannequin humain équipé d’une combinaison spatiale de SpaceX, placée en orbite autour du Soleil, en 2018, lors de l’inauguration de la fusée Falcon Heavy. En février 2025, Musk devenu un des plus proches conseillers du nouveau président Donald Trump, relance la course vers la conquête spatiale au nom de la grandeur américaine. Musk, lors du discours d’investiture du Président Trump, imagine le premier homme sur le sol martien. Pour lui, c’est sûr, ce sera un Américain qui plantera le drapeau des USA sur Mars. Cette affirmation de Musk, controversée par son geste ressemblant au salut néonazi, sera confirmée ensuite par l’allocution de Trump dans son plan idéologique Make America Great Again (MAGA). Ainsi, les chercheurs en sciences humaines et sociales [24] suspectent que le mouvement « astrocapitaliste » (Régnauld & al., 2024) dérive vers un mouvement « astrofasciste » (Régnauld, 2025).

Bien que rassemblés tous les deux aujourd’hui autour de Trump et de la « broligarchie » [25], Jeff Bezos, avec son entreprise Blue Origin est le principal concurrent d’Elon Musk et de SpaceX. Contrairement à Musk, Bezos adopte une approche diamétralement opposée de la colonisation spatiale. Bezos, inspiré par les travaux de Gerard O’Neill depuis ses études à Princeton, considère que l’avenir de l’humanité ne réside pas sur une autre planète, mais dans des îles-habitats spatiaux orbitaux. Cette divergence traduit deux visions contrastées de la relation entre le spatial et la Terre : alors que Musk perçoit Mars comme un exil nécessaire pour assurer la pérennité de l’espèce humaine, Bezos voit le spatial comme une extension directe de la Terre, comme un espace de vie à optimiser qui permettrait de désengorger la planète Terre afin de la transformer en sanctuaire. Le projet de Blue Origin repose sur la construction de colonies spatiales autonomes, inspirées des îles spatiales d’O’Neill. Les îles de Bezos devraient accueillir des millions d’individus humains et non-humains dans des environnements contrôlés, simulant les conditions terrestres. Contrairement aux modèles de colonisation planétaire qui impliquent une adaptation de l’environnement à la vie humaine, Bezos mise sur la reproduction des conditions idéales de la Terre et le lien direct Terre-îles spatiales pour garantir un cadre de vie stable et optimisé. L’idée centrale de Blue Origin repose sur un principe d’urgence écologique et économique : déplacer les industries lourdes et polluantes dans le spatial afin de réduire l’empreinte écologique terrestre et de perpétuer le modèle néolibéral. En déplaçant les modes de vie humains, les industries énergétiques, minières et manufacturières dans le spatial, la planète pourrait être préservée, se régénérer pour laisser la vie terrestre évoluer pérénnement.

Les colonies spatiales imaginées par Bezos s’organisent autour de plusieurs principes technologiques avancés : la gravité artificielle, générée par la rotation des îles-vaisseaux pour éviter les effets physiologiques négatifs de l’apesanteur sur le corps humain ; un système complexe d’ingénierie assurant le recyclage complet de l’air, de l’eau et des déchets ainsi que la production alimentaire en circuit fermé ; l’autosuffisance énergétique serait assurée par des panneaux solaires exploitant le rayonnement solaire continu en dehors de l’atmosphère terrestre ; puis un modèle économique basé sur l’exploitation des ressources minières extraterrestres, le tourisme spatial. La vision de Bezos est, dans un premier temps, de créer des îles-vaisseaux appelées Orbital Reef dédiées à des espaces de travail pour des entreprises, des laboratoires de recherche et de développements commerciaux. Ces nouveaux espaces de travail en orbite promettent aux entrepreneurs, chercheurs et salariés une vue panoramique de la Terre avec l’overview effect [26] à chaque regard porté sur la planète bleue pour une reconnexion à nos origines. Blue Origin argumente qu’en installant son entreprise en orbite, les entrepreneurs feront un acte fondamentalement écologique : protéger et préserver la Terre et la vie. Cette première étape de l’habitabilité des îles spatiales de Blue Origin promet la réduction des coûts de l’accès à l’espace, un développement économique stable et pérenne, la démocratisation de l’accès à l’espace pour ensuite bâtir de nouvelles îles spatiales. En parallèle, le projet Blue Moon assurera, quant à lui, l’habitabilité humaine de la Lune afin de produire du carburant et des ressources minières.

4 Les îles spatiales dans l’Anthropocène : solution pérenne ou égarement fictionnel ?

Les visions de SpaceX et Blue Origin, bien qu’empiriquement opposées, partagent un fond ontologique commun : le destin humain est nécessairement extraterrestre et néolibéral. Comme cet article l’a retracé, cette perspective s’ancre historiquement dans des désirs individuels et collectifs qui ont progressivement permis la transformation d’une abstraction fictionnelle en un projet matériel et tangible, porté par des générations successives d’adeptes. La fiction de l’île spatiale a évolué et a pris des formes d’argumentaires différentes : au départ, avec Kepler et Tsiolkovski, la fiction d’île spatiale était une projection scientifique et technique de prouesses du génie humain qui dénonçait tantôt le pouvoir inquisitorial ou promouvait une idéologie naissante le cosmisme russe. Par la suite, cette fiction à cheminée pour s’insuffler de fantasmes d’ingénieurs liés à la résolution de système complexes et s’est incarnée en tant que Graal de l’inventeur-innovateur avec les projets formulés par Oberth, Von Braun, Cole, O’Neill. Cette fiction s’est également entremêlée dans un contexte géopolitique de guerre et/ou sortie de guerre pour devenir un objet de convoitise, de démonstration de force et de savoir-faire. Ce qui a eu des répercussions directes sur les représentations de la sphère scientifique et du grand public via des réflexions de propagande militaire, idéologique et pseudo-scientifique. C’est notamment au travers des programmes lunaires et des stations orbitales que ces récits se sont traduits en réalisations techniques, renforçant l’idée qu’il est non seulement possible d’atteindre ces « îles » spatiales, mais de les construire selon l’imaginaire collectif d’une esthétique paradisiaque, synonyme de confort et d’avenir idéalisé. Pour autant, la fiction de l’île spatiale appropriée par les différentes visions et narrée par les techniques de non-fiction ont toutes un dénominateur commun, qu’on pourrait nommer mème [27] : l’évolution humaine est liée au développement technologique et sa destinée ne peut être qu’extraterrestre.

Toutefois, ces fictions relatives à la colonisation et à la création d’îles spatiales se sont principalement attachées à répondre à la question du « comment », apportant systématiquement des réponses techniques. Comme nous l’avons exposé dans les trois premières parties, dès les origines, les ingénieurs se sont concentrés sur les moyens techniques permettant d’atteindre ces îles spatiales, notamment par le développement des fusées, puis sur la création de systèmes techniques autosuffisants et autonomes, reproduisant artificiellement les mécanismes des écosystèmes terrestres. Confronté à diverses contraintes politiques et économiques, le mouvement du New Space s’est ensuite approprié ces fictions pour apporter, une fois encore, des solutions techniques et stratégiques visant à réduire les coûts et à résoudre les complexités inhérentes à ces défis. Cependant, les questions fondamentales du « pourquoi » et du sens profond de cette colonisation spatiale n’ont été abordées que de manière superficielle, restant ancrées dans des fictions intersubjectives rarement interrogées de manière critique. Les îles spatiales se rattachent ainsi principalement à deux grands groupes de représentations historiques : premièrement, une vision eschatologique liée aux récits apocalyptiques et messianiques contemporains, articulée autour de la peur d’une planète Terre devenue inhabitable, entraînant une fuite vers d’autres mondes spatiaux habitables. Deuxièmement, une vision utopique et idéaliste de reconstruction sociale et environnementale faussement démocratique [28], envisagée comme un paradis perdu retrouvé, fondée sur le progrès technique, scientifique et économique néolibéral et technosolutionniste, dans le but explicite de perpétuer les systèmes financiers, techniques et les représentations du monde propres aux sociétés occidentales modernes.

La question du « pourquoi » construire ces îles spatiales n’a été abordée qu’à travers le prisme idéologique des fictions modernes. Nous pouvons ainsi affirmer que ces visions sont des horizons technosolutionnistes, astronéolibéraux et astrofascistes (Régnauld et al., 2024) qui prédéterminent et restreignent dangereusement les futurs possibles du vivant terrestre. Ces représentations sont loin d’être neutres et dépassent les simples visions naïves ou exploratoires du devenir humain. La colonisation spatiale, en particulier dans le contexte de l’Anthropocène tel que définie par Crutzen (2002) – époque marquée par l’impact massif de l’activité humaine sur la biosphère – soulève des interrogations profondes sur notre responsabilité collective face à la dégradation de la vie terrestre. Depuis la prise de conscience liée à l’Anthropocène, ces fictions insulaires exploitent les polycrises environnementales et sociales actuelles pour légitimer la création d’îles spatiales et l’expansion humaine au-delà de la Terre, afin de préserver un modèle civilisationnel occidental spécifique. Des innovations telles que les fusées réutilisables, l’intelligence artificielle ou encore la géo-ingénierie y sont perçues comme des solutions techniques salvatrices, inscrites dans une croyance profonde en la toute-puissance du progrès technologique et financier. Or, cette perspective relève, selon certains penseurs comme Bruno Latour, d’une fiction intersubjective propre à la modernité et au néolibéralisme (Latour, 1991 ; 2015). Bruno Latour questionne également cette fascination pour Mars en soulignant que ceux qui rêvent d’y migrer imaginent la Terre enfin débarrassée des contraintes du vivant. Il pose ainsi la question suivante : ne sommes-nous pas en train de créer une « planète B » pour mieux abandonner la première ? (Latour, 2021). Ce raisonnement rejoint les critiques de l’Anthropocène : en externalisant nos responsabilités écologiques vers un ailleurs mythifié, nous refusons d’affronter les conséquences de nos actions sur Terre. Aujourd’hui, l’exploration spatiale est en grande partie dirigée par des acteurs privés où la logique de marché l’emporte sur les idéaux scientifiques et humanistes.

Face à l’urgence écologique actuelle, caractérisée par la sixième extinction massive de la biodiversité et les bouleversements climatiques (Barnosky & al., 2011), et bientôt le dépassement de la 7ème limite planétaire liée à l’eau, il est légitime de s’interroger : la colonisation spatiale constitue-t-elle une solution viable ou une illusion qui détourne l’attention des véritables défis à résoudre ? Si l’expansion humaine continue de reposer sur des logiques de conquête et d’exploitation, elle risque simplement de reproduire, voire amplifier, les logiques de prédation déjà responsables de la crise environnementale sur Terre. Jusqu’à présent, aucune réalisation concrète des îles spatiales imaginées depuis plus d’un siècle n’a véritablement vu le jour, à l’exception limitée des stations orbitales comme l’ISS, MIR ou la China Space Station (SSC). L’expérience de Biosphère 2, unique en son genre par sa complexité et son ambition, a démontré à quel point il est difficile de reproduire artificiellement la complexité autorégulée de l’écosystème terrestre à grande échelle. Cette expérience souligne également les contradictions inhérentes à ces fictions insulaires : les îles terrestres, historiques ou métaphoriques, sont en réalité ouvertes aux échanges multiples avec leur environnement, loin de l’idéal clos et autosuffisant souvent représenté. Ainsi, la Terre elle-même n’est jamais totalement isolée, traversée constamment par des flux énergétiques, cosmiques et biologiques qui complexifient davantage toute tentative de recréer artificiellement un milieu viable. Les récits contemporains de la colonisation spatiale révèlent aussi une méconnaissance profonde des dynamiques écosystémiques fondamentales. Ils réduisent souvent les systèmes vivants à de simples éléments remplaçables ou décoratifs, ignorant leur interdépendance vitale à des niveaux macro (écosystèmes globaux), méso (populations), micro (groupes restreints) et même nano (individus possédants chacun un monde propre, l’Umwelt de Von Uexküll (1934).

Enfin, d’un point de vue social et humain, les expériences actuelles (Mars Desert Research Station ou ISS) restent limitées dans leur durée, leur portée, et surtout, elles ignorent largement les apports indispensables des sciences humaines et sociales, pourtant essentiels pour comprendre et gérer les dynamiques intersubjectives et sociétales dans des contextes extrêmes. Comme le souligne Jim Pass, l’absence de mobilisation des sciences humaines et sociales dans ces projets pourrait avoir un effet rebond dramatique sur l’humanité, qu’elle reste sur Terre ou migre sur Mars (Pass, 2017). Malgré les avancées technologiques, les défis éthiques, sociaux et psychologiques liés à la colonisation spatiale sont largement sous-estimés. L’astrocapitalisme voire l’astrofascisme incarné par Musk et Bezos, prône une vision de l’espace comme un nouveau marché financier à conquérir, où l’expansion humaine repose sur une logique extractiviste et compétitrice plutôt que sur une approche de cohabitation et de mutualisme. Dans cette perspective, la colonisation de l’espace apparaît moins comme un projet de sauvegarde de l’humanité que comme une extension des dynamiques d’exploitation qui ont déjà fragilisé notre planète et tend à éradiquer la vie évoluée sur Terre plutôt que de la préserver. La croyance en une conquête spatiale salvatrice pourrait masquer une réalité plus inquiétante : et si, au lieu de chercher à habiter une autre planète de toute urgence, nous commençions par apprendre à mieux habiter la nôtre ?

5 Ouverture : des îles astrocapitalistes aux archipels cosmosymbiotiques

Si l’Anthropocène est marqué par la domination humaine sur la biosphère, certains chercheurs, comme Glenn Albrecht, proposent le concept de Symbiocène : une ère où les activités humaines seraient pleinement intégrées aux dynamiques systémiques du vivant (Albrecht, 2020). Cette transition exige un abandon des modèles extractivistes, colonialistes et objectivistes au profit de systèmes régénératifs, capables de coexister avec les écosystèmes plutôt que de les épuiser. Loin d’être une simple refonte des infrastructures, le Symbiocène implique un renversement ontologique : l’humain n’est plus un être séparé du reste du vivant, mais un élément interdépendant des cycles biogéochimiques et des autres espèces. Le Symbiocène implique donc une réconciliation entre l’humain et le non-humain, où les infrastructures, les technologies et les économies seraient pensées en synergie avec les écosystèmes, plutôt que contre eux. Il repose ainsi sur une ontologie relationnelle, une écosophie (Guattari, 1989), où l’être humain est avant tout un être vivant, interdépendant de la Terre, des cycles biogéochimiques, des autres espèces et des forces cosmiques qui régulent la planète. Cette vision remet en cause les paradigmes dualistes qui ont dominé la pensée occidentale depuis Descartes, opposant culture et nature, humanité et animalité, progrès et préservation.

Dans cette lignée, il devient pertinent d’élargir la réflexion en introduisant un nouveau projet pour l’humanité que nous formalisons à travers notre néologisme le Cosmosymbiocène, où la symbiose avec le vivant s’étend au-delà de la Terre, vers une compréhension systémique du cosmos comme un tissu d’interrelations écologiques. Si le Symbiocène propose de réintégrer l’humain dans la biosphère terrestre, le Cosmosymbiocène élargit cette réflexion à l’ensemble du système Terre-espace, en prenant en compte les dynamiques cosmiques qui influencent les écosystèmes terrestres et les futures formes de vie que l’humanité pourrait côtoyer ou engendrer. Étymologiquement, le terme Cosmosymbiocène dérive de « Cosmo- », du grec kósmos, désignant l’ordre, le monde ou l’univers structurant les systèmes vivants dans une dynamique d’équilibre ; de « Symbio- », du grec sumbíōsis, signifiant « vivre ensemble », évoquant ainsi les interactions mutualistes et les interdépendances écologiques ; et enfin de « -cène », du grec kainós, marquant une nouvelle ère ou un changement radical. Le Cosmosymbiocène désigne donc une époque où les principes de la symbiose s’étendent au-delà de la Terre, envisageant l’espace non comme un territoire à exploiter, mais comme un vaste réseau de relations écologiques.

Le Cosmosymbiocène désigne ainsi une ère où les principes de la symbiose sont étendus au-delà de la Terre, envisageant l’espace non comme un territoire à conquérir, mais comme un tissu de relations enchevêtrées. Dans cette logique, la gouvernance future pourrait évoluer vers une Cosmosymbiocratie, une organisation politique fondée sur l’interdépendance des systèmes vivants, prenant en compte les dynamiques écologiques terrestres et extraterrestres. Contrairement aux modèles actuels, axés sur la compétition et l’exploitation, la Cosmosymbiocratie intègrerait une éthique du soin, où les infrastructures humaines ne seraient plus conçues contre la nature, mais en synergie avec elle. La Cosmosymbiocratie dépasse ainsi les modèles anthropocentrés, en intégrant des principes de cohabitation avec le vivant et de com-préhension des écosystèmes terrestres et extraterrestres. Une vision Cosmosymbiotique insuffle une nouvelle relation avec nous-mêmes, les vivants et le cosmos, une ontologie et une axiologie humaine basée sur l’écoute des milieux, sur la reconnaissance des équilibres planétaires et extraplanétaires, et sur une interrelation avec les vivants. Si les fictions des îles spatiales nous enferment dans des avenirs obsolètes et mortifères, elles peuvent aussi nous aider à nous interroger profondément pour designer d’autres formes de cohabitation inédites en réinventant notre place dans l’univers. Ce n’est pas l’espace en soi qui constitue un salut, mais la manière dont nous choisirons de l’habiter et d’exister en son sein. Le spatial n’est pas un exutoire, il est un miroir. Il ne nous sauvera pas de nous-mêmes : il nous oblige à choisir ce que nous voulons devenir en adéquation avec les lois fondamentales de la vie. Si l’expansion humaine doit se poursuivre, elle ne pourra se réaliser éthiquement qu’en réinventant les fictions actuelles des îles spatiales.

Notes

[1] Ici le terme spatial renvoie à l’espace au-delà de la Terre. Nous emploierons dans cet article le terme spatial lorsque nous évoquons l’espace qui se situe au-delà de la Terre et le terme espace pour tout ce qui a trait à la spatialité dans lequel nous nous mouvons et que nous aménageons.

[2] Ce terme implique un système d’ingénierie complexe pour pouvoir accueillir la vie terrestre dans un milieu hostile et non adéquat en particulier le milieu spatial.

[3] D’autres auteurs plus ou moins célèbres ont également écrit des romans concernant des voyages au-delà de la Terre comme Lucien de Samosate, Francis Godwin, John Wilkins, Johannes Hevelius, Savinien de Cyrano de Bergerac, Guillaume de La Follic, Achille Eyraud, H.G Wells, Camille Flammarion que nous ne développerons pas dans le cadre de cet article.

[4] Jules Verne poursuit la fiction de l’exploration spatiale essaimée deux siècles auparavant par Kepler en transposant la dynamique d’exploration des îles terrestres aux mondes extraterrestres. Dans L’Île mystérieuse (1875), un groupe de naufragés, dirigé par l’ingénieur Cyrus Smith, transforme un espace vierge en un laboratoire scientifique et d’expérimentation sociale, illustrant l’île comme modèle de micro-civilisation. Il applique ce même procédé narratif à l’exploration spatiale dans De la Terre à la Lune (1865) et Autour de la Lune (1869), où les expéditions vers la Lune sont pensées comme les expéditions des îles terrestres. Dans De la Terre à la Lune, la Lune est considérée comme une île lointaine accessible seulement par le progrès technique et scientifique. La Lune y est perçue à la fois comme un territoire scientifique, une île à explorer et un espace de projection pour les ambitions humaines. Dans Autour de la Lune, les personnages survolent la surface lunaire sans jamais pouvoir y accoster. Cette tension narrative rappelle les récits de découverte maritime et anticipe les questionnements des missions lunaires du XXe siècle : comment atteindre ce nouvel espace, comment le cartographier, que faire une fois sur place. L’œuvre de Verne s’inscrit dans un imaginaire où la science et la technologie sont les moteurs du progrès humain, les outils qui lui permettent de découvrir des mystères et d’accéder à des lieux inconnus. À travers ces fictions, Verne influence durablement les représentations et les ambitions de l’exploration spatiale de la Lune et des autres planètes tout en reprenant la même logique et la même structure narrative que celles rapportées lors des grandes explorations navales sur Terre. Ces ouvrages phares inspireront toutes les générations suivantes d’ingénieurs et scientifiques qui travailleront à la matérialisation de la conquête humaine du spatial.

[5] Dans cette partie, nous avons fait le choix de nous focaliser sur les travaux de Tsiolkovski et de Oberth car leurs ouvrages de non-fiction ont une répercussion décisive dans le secteur du spatial.

[6] En France, l’ingénieur Robert Esnault-Pelterie, innovateur dans l’aéronautique et avant tout passionné par la construction d’avion, centrera ses recherches, dès les années 1912, sur le vol spatial, la mécanique orbitale et la technicité de la propulsion par réaction des fusées hors de la Terre. Il découvre également l’équation des fusées trouvée quelques années plus tôt par Tsiolkovski et démontre que la propulsion par réaction est la seule manière viable pour atteindre l’espace. Il exposera ses méthodes de mécanique orbitale et ses stratégies pour atteindre la Lune et Mars à l’aide de fusées dans des conférences en France. Il prospecte l’utilisation de l’énergie des noyaux atomiques, et anticipe, dès lors, la propulsion nucléaire pour les voyages spatiaux. En 1927, il tient une conférence à la Société Astronomique de France intitulée L’exploration de la très haute atmosphère et la possibilité des voyages interplanétaires où il développe ses théories sur la gravité et les trajectoires interplanétaires. En 1930, il publie L’Astronautique, un des premiers livres français de science non-fictionnel qui reprend les théories exposées lors de sa conférence de 1927 de la conquête spatiale et les effets de la gravité et du vide spatial.

[7] Aux États-Unis, l’ingénieur et physicien Robert Goddard, considéré comme l’un des pionniers de l’astronautique moderne, est également un des inventeurs des premières fusées à propergol liquide qui seront opérationnelles. En 1919, il publie A Method of Reaching Extreme Altitudes, que nous pouvons considérer comme un ouvrage de non-fiction qui détaille ses recherches expérimentales et théoriques sur les fusées. Goddard met au point plusieurs innovations techniques comme la chambre de combustion refroidie par le carburant, le guidage gyroscopique et le principe du moteur-fusée à multiétages. Ses travaux, bien qu’initialement incompris, influenceront directement les programmes spatiaux américains postérieurs à la Seconde Guerre mondiale et inspireront Wernher Von Braun.

[8] Oberth conceptualise également le développement de technologies satellitaires pour les télécommunications ou l’observation de la Terre, mais aussi d’autres idées prospectives comme la Pendelrakete une sorte d’ascenseur spatial qui sera repris dans la science-fiction d’Arthur Clarke.

[9] Parmi les principaux membres fondateurs et influents de la VfR on retrouve : l’ingénieur allemand Johannes Winfler fondateur principal, Rudolf Nebel ingénieur et responsable des expérimentations sur des fusées à propergol liquide, Willy Ley journaliste et vulgarisateur scientifique et Wernher Von Braun qui rejoint le VfR à l’âge de 18 ans et que Oberth prendra sous ses ailes. Les travaux réalisés par la VfR permettront de développer les fusées militaires nazies V-2, mais également le programme spatial américain (NASA).

[10] En 1927, la première exposition consacrée aux vols interplanétaires est organisée par l’URSS. La même année, en France, Esnault-Pelterie anime une conférence à la Sorbonne intitulée L’exploration par fusées de la très haute atmosphère et la possibilité des voyages interplanétaires, où il introduit officiellement le terme d’”Astronautique”. En 1928, Esnault-Pelterie et André-Louis Hirsch organisent le Prix d’Astronautique pour promouvoir les nouvelles recherches scientifiques et techniques. Un autre événement qui a eu une influence majeure sur l’ancrage des projets de la conquête spatiale est le Space Travel Symposium organisé en 1951 par Willy Ley dans le planétarium Hayden au musée d’histoire naturelle de New-York.

[11] Plus de 1500 ingénieurs allemands seront exfiltrés par l’état-major de l’armée américaine lors de l’opération, occasionnant des protestations du nouveau gouvernement allemand se voyant dépouillé de son savoir scientifique et technique.

[12] Cette revue devient très vite populaire et utilise tous les moyens possibles : différents numéros consacrés à la conquête de l’espace, dessins en coupe, dessins perspectives, schémas d’ingénieries, mise en illustrations, interviews et articles techniques et scientifiques qui décrivent les conditions de vie possible des astronautes dans un vaisseau et la technicité d’une fusée. De 1952 à 1954, la majorité des magazines est consacrée à l’espace et permet, à l’équipe de Von Braun, de publier leurs articles. Chesley Bonestell détient un rôle clé dans la propagation de la fiction de la colonisation spatiale en illustrant les articles scientifiques. L’image permet de cristalliser, dans les imaginaires collectifs, les connaissances abstraites et futuristes des conditions de vie de l’humain dans l’espace, des engins ultra-sophistiqués à inventer, mais également à produire de la désirabilité et l’adhésion du grand public. Au-delà des illustrations pour la revue Collier’s, Bonestell sera celui qui illustrera la majorité des livres de non-fictions des scientifiques et des ingénieurs spatiaux.

[13] La majorité des articles publiés durant cette période proviennent de Willy Ley, Von Braun, Whipple, Heinz Haber, Oscar Schachter, Cornelius Ryan ou encore Joseph Kaplan.

[14] L’allemand Willy Ley est un journaliste scientifique et historien des sciences, naturalisé américain à la suite de l’opération Paperclips. Il s’est originellement spécialisé dans la cryptozoologie, la paléontologie, mais il est également passionné d’astronomie et de physique. Il sera un membre actif de la VfR. En 1949, paraît le livre de science non-fiction de Willy Ley, The Conquest of Space, suite à ses multiples travaux publiés dans des articles, livre ou sa revue Die Rakete, The Rocket. Se joignant directement aux travaux d’Oberth et de la VfR, il expose et démontre que le prochain objectif évolutionnaire de l’humanité est le dépassement de la haute frontière de la Terre et la colonisation du spatial.

[15] Cole développe la Théorie du Panama spatiale, inspiré directement de l’influence stratégique maritime du Canal du Panama pour décrire l’importance géopolitique et militaire de certaines zones ou corps célestes permettant l’accès au spatial.

[16] Cole imagine des dispositifs nucléaires pour dévier des astéroïdes, les utiliser comme arme de dissuasion ou comme refuge. Il préconise d’utiliser les ressources des astéroïdes pour construire des fusées, des infrastructures, les rapatrier sur Terre pour générer une nouvelle économie rapportant des millions de dollars, mais également d’utiliser les glaces pour ravitailler les vols et y installer des catapultes électriques pour propulser les vaisseaux afin de réduire le prix du carburant. Il étudie également des projets de terraformation de planètes et particulièrement la Lune pour la transformer en petite Terre, théorise les sociétés à cycle fermé.

[17] Cole avait déjà largement étudié cette idée dans son autre ouvrage de non-fiction coécrit avec Israël Monroe Levitt The Secret of Space : Astronotics for the Layman (1963).

[18] Il s’est particulièrement intéressé dans son ouvrage Social and Political Implications of The Ultimate Human Society (1961) des conséquences sociopolitiques de l’évolution humaines vers des sociétés spatiales et où il introduit le concept de « Macrolife ».

[19] Nommé également directeur au service de la recherche médicale de la NASA, Hubertus Strughold sera le précurseur d’un nouveau champ de recherches médicales, qu’il nomme, en 1948, la « médecine spatiale ». Il participe activement au développement des combinaisons pressurisées des astronautes et des cabines écologiques. Von Braun, Strudhold et leurs équipes permettront la réalisation des premiers vols spatiaux et sont les principaux moteurs des missions Gemini et Apollo.

[20] Nous pouvons noter que la justification de l’utilisation des ressources sans limites de la Terre trouve ses prémisses argumentatives à travers les travaux de Kardachev. L’échelle de Kardachev met en évidence que l’évolution d’une civilisation intelligente ne peut se faire qu’en exploitant les ressources et l’énergie à sa disposition. Selon cette typologie, plus une civilisation progresse technologiquement, plus elle requiert des ressources à grande échelle, passant graduellement d’une exploitation planétaire à une exploitation interstellaire, voire galactique. Ainsi, cette échelle constitue une référence centrale pour les arguments techno-solutionnistes et expansionnistes exponentiels associés aux fictions spatiales modernes.

[21] Comme le souligne Zubrin dans un entretien pour la Revue des deux Mondes retranscrit par Jonathan Thunin : « Ce n’est pas la science qui nous commande d’envoyer des hommes sur Mars puisque j’y vois un devoir de civilisation. Les raisons scientifiques existent, mais le but ultime est bien le progrès de l’humanité, où la science n’apparaît plus que comme un moyen. Je me reconnais en Leslie White lorsqu’elle dit que la civilisation occidentale consiste précisément en l’accroissement de la quantité d’énergie mise à la disposition de chacun, et en la préservation et l’allongement de la vie humaine. Exactement, le progrès est l’expansion des possibilités données aux expressions de la vie et de la liberté. Mars s’inscrit dans ce plan-là ». (2016/11 : 119) [en ligne : www.revuedesdeuxmondes.fr, consulté le 16/03/2025]. Zubrin s’affilie également au concept de singularité technologique développé par Ray Kurzweil, qui considère que l’évolution humaine est intrinsèquement liée à une fusion entre intelligence biologique et artificielle, ouvrant ainsi la voie à une humanité augmentée capable de repousser ses limites biologiques et planétaires. Kurzweil publie en 2005, The Singularity Is Near : When Humans Transcend Biology dans lequel il expose sa théorie et analyse les avancées exponentielles des technologies telles que l’intelligence artificielle, la génétique, la nanotechnologie et la robotique et met en avant leurs implications sur le devenir de l’être humain.

[22] Voir l’interview d’Elon Musk dans l’émission de Stephen Colbert The Late Show, intitulée Elon Musk Might Be A Super Villain, [En ligne : www.youtube.com, consulté le 16/03/2025].

[23] 240 millions de dollars seront charitablement reversés à la Saint Jude Children’s Research Hospital pour des recherches sur le cancer et autres maladies mortelles pédiatriques.

[24] Voir l’article d’Irénée Régnault dans Reporterre, Salut nazi et conquête de Mars : « un discours qui veut réveiller la puissance des États-Unis », publié le 22 janvier 2025 [En ligne : Salut nazi et conquête de Mars : « Un discours qui veut réveiller la puissance des États-Unis », Consulté le 16/03/2025].

[25] Le terme « broligarchie » est une contraction de « bro » (argot anglophone désignant un camarade masculin) et « oligarchie », utilisée pour décrire l’influence croissante d’un petit groupe de milliardaires de la tech, tels qu’Elon Musk, Jeff Bezos et Mark Zuckerberg, sur la politique américaine. Ces figures dominent des secteurs clés comme l’aérospatiale, le commerce en ligne et les réseaux sociaux, soulevant des questions sur l’impact de cette concentration sur la démocratie et l’économie mondiale. Ces « broligarches » ont non seulement financé la campagne de Donald Trump, mais occupent dorénavant des places de choix depuis son investiture en janvier 2025. Certains critiques ont exprimé des préoccupations concernant les actions et les positions de ces dirigeants, notamment en ce qui concerne la diffusion de discours de haine en ligne et la modération des contenus sur leurs plateformes respectives. De plus, des incidents spécifiques ont alimenté les débats sur les liens potentiels entre ces leaders technologiques et des idéologies extrémistes. Par exemple, lors de l’investiture du président Donald Trump en janvier 2025. Par exemple, lors de l’investiture du président Donald Trump en janvier 2025, Elon Musk a été filmé effectuant un geste interprété par certains comme un salut nazi, suscitant des réactions mitigées et des célébrations parmi des groupes néonazis et suprémacistes blancs. Leur influence est souvent perçue comme renforçant une culture technocratique et ultra-individualiste caractéristique de l’évolution idéologique de la Silicon Valley depuis les années 1990.

[26] L’Overview effect est un phénomène psychologique décrit par Frank White dans son ouvrage The Overview Effect : Space Exploration and Human Evolution (1987, 3ème éditions 2014), ressenti par certains astronautes lorsqu’ils observent la Terre depuis l’espace. Il provoque un profond sentiment d’unité, de responsabilité écologique et d’interconnexion entre les humains et leur planète. Jean-François Clervoy, astronaute français ayant effectué trois missions spatiales, évoque régulièrement ce phénomène dans ses interventions médiatiques, contribuant ainsi à populariser cette émotion auprès du grand public.

[27] Le terme « mème » a été introduit par Richard Dawkins (1976) dans Le Gène égoïste pour décrire une unité culturelle qui se transmet par imitation d’un individu à l’autre, à l’image des gènes pour l’évolution biologique. Un mème peut prendre la forme d’une idée, d’un symbole ou d’une pratique qui se propage, évolue et se maintient au sein d’une culture par réplication sociale et communicationnelle.

[28] Un billet pour un vol en Air Zero G coûte 7 500€ pour 3 à 5 minutes d’expérience sensorielle d’apesanteur. Voir le site www.airzerog.com [consulté le 13/03/2025]. L’entreprise chinoise Deep Blue Space quant à elle a annoncé le 24 octobre 2024 la prévente de voyage suborbital de 2027 à 1,5 million de yuan ce qui équivaut à environ 200 000€, pour environ 5 minutes de sortie dans l’espace sans atteindre l’orbite terrestre dans une capsule spatiale réutilisable propulsée par fusée ; depuis les hublots de la capsule les voyageurs auront une vue de la Terre et les sensations de l’apesanteur. Voir le site mp.weixin.qq.com [consulté le 13/03/2025].

Bibliographie

Albrecht, Gleen. Les émotions de la Terre. Des nouveaux mots pour un nouveau monde, Les Liens Qui Libèrent, 2020.

Anker, Peder. « The Ecological Colonization of Space », in Environmental History, 10, 2, Mars 2005, 239-268, DOI : www.jstor.org.

Barnosky, Anthony ; Matzke, Nicholas ; Tomiya, Susumu ; Wogan, Guinevere ; Swartz, Brian ; Quental, Tiago ; Marshall, Charles ; McGuire, Jenny ; Lindsey Emily ; Maguire, Kaitlin, Mersey, Ben ; Ferrer, Elizabeth. « Has the Earth’s sixth mass extinction already arrived ? », in Nature, 471, 51–57, 2011, DOI : doi.org.

Boulding, Kenneth Ewart. « The Economics og the Coming Spaceship Earth », in H. Jarrett, Environmental Quality in a Growing Economy, march 1966, 3-14.

Carson, Rachel. Silent Spring, Houghton Mifflin, 1962.

Crutzen, Paul. « Geology of Mankind », in Nature, 415, 23, Janvier 2002. DOI : doi.org.

Cole, Dandridge MacFarlan. Social and Political Implications of The Ultimate Human Society, General Electric, Missile and Space Vehicule department, 1961.

Cole, Dandridge MacFarlan ; Levitte, Ismael Monroe. The Secret of Space : Astronotics for the Layman, Prentice-Hall, 1963.

Cole, Dandridge MacFarlan ; Coxe, Donald William. Islands in Space : The Challenge of the Planetoids, Publisher, Chilton Books, 1964.

Cole, Dandridge MacFarlan ; Scarfo, Roy. Beyond Tomorrow : The Next 50 Years in Space, Amherst Press, 1965.

Dawkins, Richard. Le gène égoïste, trad. Laura Ovion, Odile Jacob, 2003.

Dempster William. Biosphere 2 engineering design, in Ecological Engineering, 13, June 1999, 31-42. DOI : doi.org.

Ehrlich, Paul Ralph. The Population Bomb, Population control or race to oblivion ?, Sierra Club/Ballantine Books, 1968.

Esnault-Pelterie, Robert. L’Astronautique, Imprimerie Lahure, 1930.

Fuller, Richard Buckminster. Manuel d’instruction pour le vaisseau spatial « Terre », 3ème édition, Lars Müller, Publishers, 2010.

Guattari, Félix. Les Trois Écologies, Galilée, 1989.

Goddar, Robert Hutchings. A Method of Reaching Extreme Altitudes, SmithSonian Institution, 1919.

Hehir, Jason. Countdown : Inspiration4 Mission to Space, Time Studios, Netflix, 6 épisodes, 45 mins, Septembre 2021.

Kepler, Johannes. Le songe ou l’astronomie lunaire, Les cahiers de curiosités, éditions Marguerie Waknine, 2013.

Kimball, Ward ; Ley, Willy ; Haber, Heinz ; Von Braun Werhner. Man In Space, Disneyland episode, Season 1, episode 20, March 1955.

Kimball, Ward ; Ley, Willy ; Von Braun Werhner. Man and the Moon, Disneyland episode, Season 2, episode 14, December 1955.

Kimball, Ward ; Frees, Paul ; Von Braun Werhner. Mars and Beyond, Disneyland episode, Season 4, episode 12, December 1957.

Kurzweil, Ray. The Singularity Is near : When Humans Transcend Biology, Viking, 2005.

Latour, Bruno. Nous n’avons jamais été modernes, Essai d’anthropologie symétrique, La Découverte, 1991.

Latour, Bruno. Face à Gaïa : Huit conférences sur le nouveau régime climatique, La Découverte, 2015.

Latour, Bruno. Introduction à la Conférence Chaire Perelman : Comment penser la suite de l’aventure moderne ?, Mars 2021.

Ley, Willy. The Conquest of Space, Viking, 1949.

Lovelock, James. La terre est un être vivant. L’hypothèse Gaïa, 3ème édition, Flammarion, 2010.

Meadows, Donella ; Meadows, Dennis ; Randers, Jorgen ; Behrens III, William. The Limits to growth : A report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind, Universe Books, 1972.

Musk, Elon. « Making Humans a Multi-Planetary Species », in New Space, 5(2), 46‑61, 2017. DOI : doi.org.