Sociologue, prospectiviste et entrepreneur dans les sciences humaines, associé du Comptoir Prospectiviste et fondateur et animateur de christiangatard&co, Institut d’études qualitatives, Christian Gatard est aussi essayiste, romancier et auteur associé chez Futurhebdo.fr, le magazine de prospective. Il étudie les avenirs possibles en invitant l’Histoire et l’anthropologie, la sociologie contemporaine et une prospective alternative pour anticiper les temps qui viennent. Son approche se situe au carrefour du sociologique, de l’économique et du légendaire. Romans : L’île du Serpent Coq (1999), De Conchita Watson le ciel était sans nouvelle (2000), En respectant le chemin des dragons (2001) L’Harmattan. Essais et récits : Bureau d’études, récit de société, Les Impressions Nouvelles 2005 ; Odon, sourcier, sorcier, magicien (livre collectif), Gourguff Gradenico, 2008 ; Nos 20 prochaines années, Éditions de l’Archipel, 2009 ; Dictionnaire de la mort (livre collectif), Hachette 2010, Mythologies du futur, Éditions de l’Archipel, 2014 ; Ruptures, Disruptures, Éditions Kawa, 2015 ; Chroniques de l’intimité connectée (livre collectif), Éditions Kawa, 2016 ; En quête de mythanalyse (livre collectif), Osservatorio Processi Comunicativi, 2017 ; Mythanalyse de l’insularité, M@gm@, 2019 ; l’Horrificque Disputatio, Le Comptoir Prospectiviste éditeur, 2021 ; Quand j’avais 20 ans en 2050, Le Comptoir Prospectiviste éditeur, 2025. Il publie régulièrement des articles liés à l’innovation sociale et culturelle (INfluencia, Mutation Magazine, La Revue Générale…) et intervient dans différentes écoles et institutions (EHESS, NEOMA, Sciences PO, ESCE…).

Abstract

Être une île relève d’une identité complexe et paradoxale, oscillant entre immobilité apparente et mouvements subtils causés par les forces naturelles et humaines. L’île n’est jamais totalement isolée, car elle est reliée au reste du monde par les courants marins, les oiseaux migrateurs et les récits qu’elle génère. Fragiles, les îles peuvent disparaître ou renaître, suscitant un imaginaire mythologique intense représenté par deux symboles : l’Arche de Noé, évoquant survie, espoir et transcendance, et le Radeau de la Méduse, symbole de chaos, de désespoir et d’effondrement social. Ces récits opposés traversent les âges et les cultures, réinventant constamment leur portée symbolique et narrative. Ainsi, l’île devient un espace de tension entre marginalisation et résistance, survie individuelle et collective. Finalement, les îles incarnent notre propre destin, tiraillé entre solidarité organisée et chaos tragique.

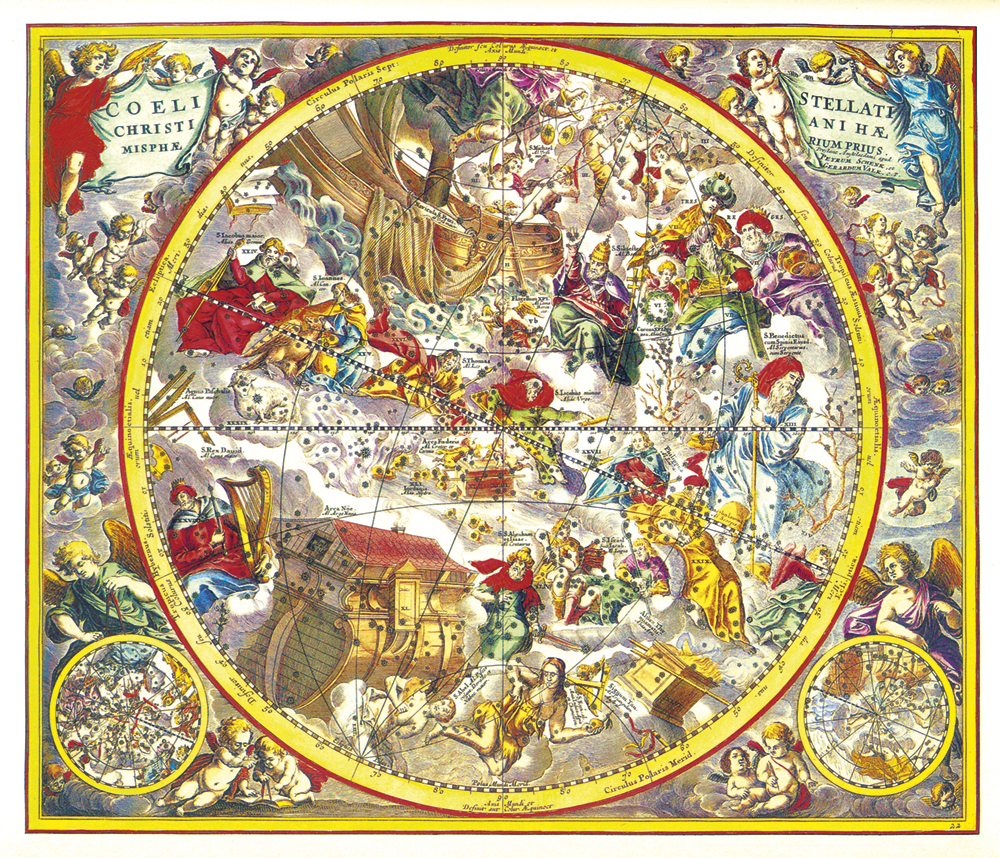

Coeli Stellati Christiani Haemisphaerium Prius (1660) | Andreas Cellarius | Collection Jonathan Potter Maps Ltd.

Au milieu de l’océan ou à quelques encablures du continent, citadine ou cimetière, célèbre ou abandonnée, repère de pirates ou refuge de fêtes galantes, être une île est toute une affaire.

Immobile ?

Pas si sûr. Lentement, imperceptiblement, en pleine mer, l’île dérive sous la poussée de la tectonique des plaques. Dans les villes, les ponts l’agrippent pour freiner son glissement vers l’aval. Les îles ont-elles la bougeotte ?

Isolée ?

Voire. Les courants apportent les graines, les poissons, les débris et les idées d’ailleurs. Les vagues laissent des empreintes venues de l’autre côté de la planète. Les oiseaux migrateurs charrient des messages. Notre-Dame en son île est visitée. Esmeralda et Quasimodo ne sont jamais tranquilles.

Un morceau de terre qui résiste à la noyade ?

Allez dire ça aux îles basses et aux atolls coralliens. Aux Maldives, à Kiribati, à Tuvalu. Ou Java qui s’enfonce. Quant à Venise…

Les îles, ça disparaît et ça se retrouve. Leur charme paradoxal vient peut-être de là. C’est leur essence même. À la fois coupées du monde et reliées par des fils invisibles, ballottées par les courants, griffées par les vents, envahies par le tourisme de masse et défendues par des peuplades antiques armées de sarbacanes, les îles hésitent à accomplir leur destinée secrète, peut-être inavouable : être une Arche de Noé ouranienne ou un Radeau de la Méduse chtonienne ?

Je vous explique.

Ces deux marronniers de l’imaginaire maritime méritent d’être revisités. On dit beaucoup de mal des stéréotypes et des litanies qui répètent à l’envie le ressassé de la culture. Cette critique est injuste. Pourquoi l’arche et le radeau cheminent-ils à travers les âges sous forme de récits des origines, de contes à dormir debout, de fables philosophiques fascinantes ? Pourquoi se parent-ils de nouveaux atours d’une saison à l’autre, d’une ère historique à l’autre ? [1]

Ils sont l’un et l’autre installés sur un arc narratif qui, de toute éternité, se propage et se réinvente. Leur énergie cinétique est considérable. Quand un astéroïde entre dans l’atmosphère, sa masse et sa vitesse lui confèrent une énorme énergie cinétique qui se convertit en chaleur et en lumière. Et bien, quand le concept arche/radeau débarque dans ma rédaction de ce texte, chargé de toutes les histoires et des mythes qui les ont forgés depuis la nuit des temps, vous imaginez l’impact. Sidérant.

Commençons par l’arche. L’Arkhè désigne l’origine, le fondement, le commencement du monde. L’analogie phonétique est un bon indicateur, peut-être pas très scientifique, mais efficace : le récit mythique est à quai, il faut embarquer.

Utanapishtim, dans l’Épopée de Gilgamesh, Manu dans son mythe éponyme indien, Deucalion chez les Grecs, sans parler des barques funéraires de l’Égypte ancienne ou des drakkars enflammées des Vikings sont des fiers alter ego de Noé. Que croyez-vous qu’est l’arche mystérieuse de Rama qui traverse le système solaire dans le roman d’Arthur C. Clarke ? Le vaisseau Endurance d’Interstellar, la station orbitale de Elysium, le vaisseau Axiom dans Wall-E ? Ce sont toutes et tous des véhicules destinés à un exil qui sera une renaissance promise sinon assurée. C’est d’ici, de ce moment unique qui triomphe sous vos yeux – l’écriture est performative, sinon quel intérêt ? – qu’ils vont décoller vers Ouranos, le ciel. À quoi servent ces lignes sinon de rampe de lancement à des vaisseaux narratifs en route vers les étoiles ?

Et le radeau ? Ulysse a beau en construire un de bric et de broc (vingt arbres quand même) pour échapper à Calypso, l’embarcation fait naufrage. Il s’en tire parce qu’il est malin, mais Poséidon lui en veut encore. Osiris trahi par son frère Seth embarque dans un coffre flottant jusqu’à s’échouer en Phénicie. L’Argo de Jason a beau être sacré et béni des Dieux, il est brisé par la tempête. Le Naglfar, vaisseau dans la mythologie nordique construit avec les ongles des morts, pourrait naviguer de conserve avec la barque de Charon. Ces embarcations lugubres racontent toujours la même histoire. Le Vaisseau fantôme erre encore dans les océans en écho à tous les naufrages de l’histoire. Je laisse de côté le Titanic pour éviter d’être traité de complotiste. À l’instant, dans ces phrases que vous lisez et qui leur servent à nouveau d’étape dans la mare imaginalis [2], vous les voyez se préparer à un nouveau départ vers le désespoir des mondes chtoniens (du grec chthôn, la terre, l’élément souterrain). Face obscure, inverse, de la route vers les étoiles ? [3]

L’Arche (qui n’est plus donc l’apanage de Noé) ouranienne est un dispositif d’évasion, de transcendance et de projection vers l’avenir, une réponse organisée et choisie au chaos [4].

Le radeau (qui n’a pas pu sauver les naufragés de la Méduse) n’a pas fini de raconter les épreuves, la survie chaotique, l’abandon, la descente aux enfers. Bienvenu chez Hadès.

Être une île n’est décidément pas de tout repos. La suspension des lois du monde extérieur y favorise tantôt la quête de la connaissance, tantôt l’expérimentation sociale, mais aussi l’exclusion et la réclusion. Et ce n’est pas réservé aux îles symboliques, imaginaires ou prétextes à pirouettes philosophiques.

Il n’est pas donné à tout le monde de baptiser une île. Quand Jean-Baptiste Thibault de Chanvallon baptise l’île du Diable, devant la Guyane à la fin du 18ème, il ne savait pas, le cher homme, à quel point cette anecdote allait nourrir ma démonstration. Elle fut une léproserie un temps. Un « silence de tombe » y règne, écrit le Capitaine Dreyfus, dans l’ignominie qui lui est faite dans ce bagne-charnier qui est une des trois îles du Salut. Ironie onomastique : le diable cohabite avec le salut. Ces îles sont au large de Kourou et assistent au décollage d’Ariane vers le cosmos et les champs ouraniens. Ainsi Satan et le Rédempteur sont-ils aux premières loges de l’exploration spatiale. Pour Ye Peijan, le « Père » des sondes lunaires chinoises, « L’univers est un océan, la Lune, les îles Diaoyu, Mars, les îles Huangyan ».

Et hop ! Nous voilà dans une autre dimension. Dans la tradition taoïste, le concept d’île est étroitement lié à la recherche de l’immortalité. Les adeptes du Dao imaginaient des îles lointaines, hors du temps, riches des ingrédients mystérieux qui leur apporteraient le miracle espéré. Les taïkonautes de Xi Jinping et les transhumanistes de la Silicon Valley et au-delà s’inscrivent dans cette quête. Aller vers le cosmos, c’est prolonger la vie – la sienne, celle du Parti, celle de l’humanité. L’arche de Noé a de beaux jours devant elle et les îles ouraniennes promettent de sauver l’humanité. Typiquement le genre de promesses qui n’engagent que ceux qui y croient.

Et le radeau de la Méduse ?

L’artiste Nitouche Anthoussi en a déjoué le sort avec une grâce tragique : Ellis Island à New York et l’île de Leros en Grèce, lieux, symboles de passage, d’exil, d’enfermement, incarnent une tension universelle entre marginalisation et résistance. Ellis Island, point d’entrée pour des millions d’immigrants, et Leros, espace d’exil successif pour patients psychiatriques, prisonniers politiques et réfugiés, se révèlent étonnamment similaires dans leur capacité à devenir des microcosmes d’humanité au-delà des structures qui les ont façonnés.

La malédiction du naufrage de l’humanité n’est donc pas certaine.

Les anciens alchimistes et les adeptes du Tao cherchaient les herbes ou les ingrédients mystérieux censés prolonger la vie, parfois imaginés comme ne poussant que sur des îles lointaines entourées de brumes. Les légendes décrivent les Immortels (xian) jouissant d’une existence hors du temps, vivant en parfaite harmonie avec les éléments naturels. L’île est alors un microcosme idéal où les forces du yin et du yang circulent librement, procurant l’équilibre nécessaire à la longévité spirituelle. L’attrait pour ces « îles bénies » met en lumière une aspiration profonde dans la culture chinoise : l’union intime avec la nature et le désir de dépasser le cycle des naissances et des morts, autant sur le plan symbolique que littéral.

L’indécision sémantique entre l’île de Satan et celle du Sauveur pourrait paraître caricaturale. Au sens où il faudrait qu’une île décide enfin de son destin : arche ou radeau ? Mais c’est évidemment trop demander à un bout de terre qui émerge comme il peut d’une éruption volcanique, d’une accrétion corallienne de dépôts alluviaux, d’élévation tectonique… que sais-je encore ?

Le destin qu’on lui donne, c’est du storytelling pur jus à la mode mythologique. L’élévation spirituelle et la transcendance de l’arche relève de l’utopie naïve, les abysses du radeau de la délectation morose. Et dans l’arche, on ne peut pas mettre tout le monde : encore un coup de la fracture sociale, d’autant plus que dans les abysses, il reste toujours de la place. Les délaissés, les rejetés du système, l’humanité livrée à elle-même après l’effondrement des structures de pouvoir y sont les premiers arrivants. Bref, être une île, c’est être nous.

Il s’agit de notre survie collective.

L’Arche de Noé symbolise, donc, la sortie de la crise absolue que symbolise le déluge. Le mythe raconte une humanité sauvée grâce à la coopération, à l’obéissance et à la foi dans un projet commun. Comme chacun sait, les promesses n’engagent que ceux qui y croient. Mais un mythe est-il une promesse ?

En contrepoint, le Radeau de la Méduse met en lumière une dimension radicalement opposée. Ici, l’illusion est tragique : l’espoir du sauvetage ou d’une terre ferme est constamment déçu, nous laissant livrés à nous-mêmes sur une structure instable et précaire. La civilisation s’effondre, laissant place à la violence, à la folie et au cannibalisme. Bonjour la dissolution brutale des liens sociaux, l’effondrement moral, l’absence de gouvernance, et finalement, la fragilité extrême de la civilisation humaine face à l’angoisse de la survie. C’est de la délectation morose ou je ne m’y connais pas.

Entre la gouvernance éclairée, la solidarité, la coopération incarnées par l’Arche, et le chaos, la compétition brutale et l’égoïsme extrême du Radeau… un frisson s’empare du rédacteur de ces lignes. Mais quelle idée de s’emparer ainsi de ces irréconciliables visions du monde ?! Entre la dérive tragique et l’évasion organisée, entre le techno-salut et la déchéance organique, n’a-t-on pas mieux à faire que de plomber l’ambiance ?

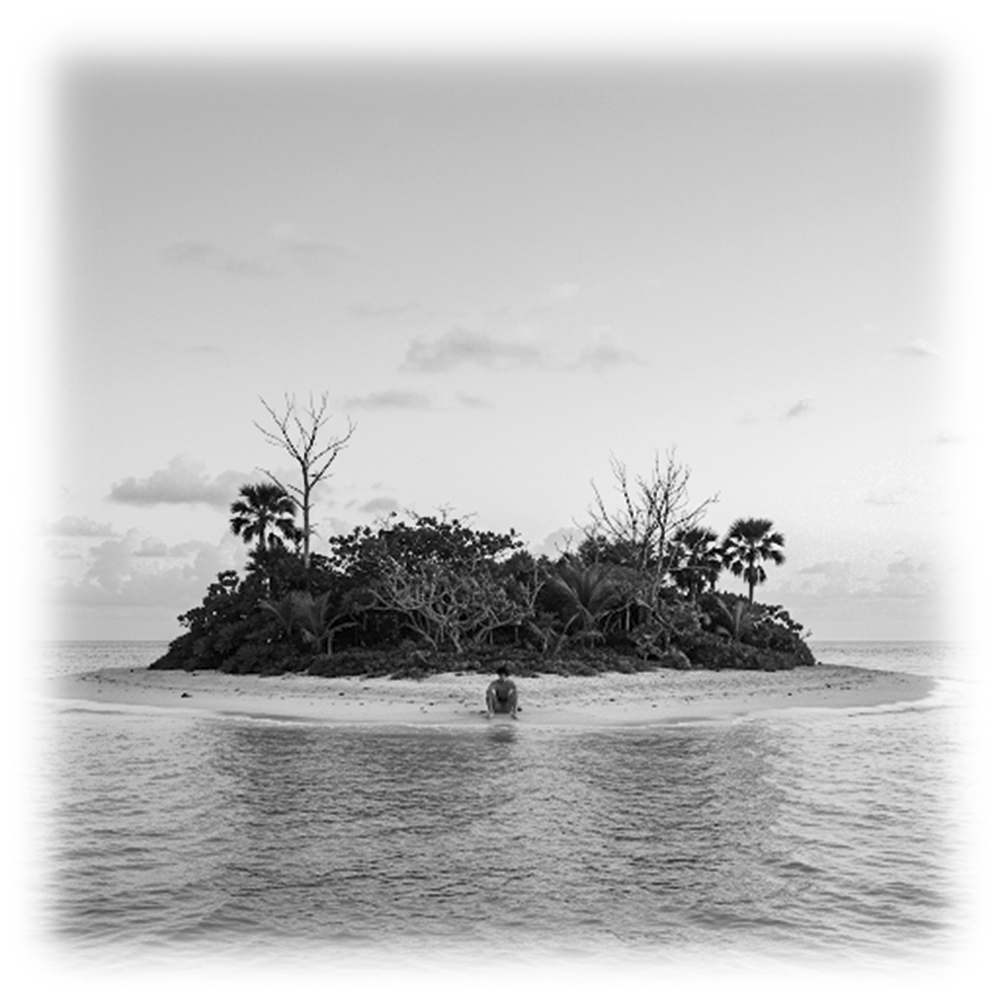

Certains soirs, le rédacteur de ces lignes se surprend à détester les symboles, les mythes et toute la littérature depuis Gilgamesh au motif horripilant que c’est l’humanité entière qu’on enferme dans des cases, dans des îles-prisons, des équations trop savantes pour être honnêtes ! Comment faire pour être une île, enfin ! loin des poncifs du continent qui guette derrière l’horizon, hors des injonctions des géographes, hors de toute mythologie, loin de toute littérature, de toute poésie, de toute école philosophique ?

Être une île, enfin !, qui n’a pas besoin de mots pour dire ce qu’elle est, ce que je suis, ce que nous sommes, une île, enfin !, où je suis tranquille, absolument tranquille…

Enfin !

Notes

[1] Les explications ontologiques, le recours aux archétypes, l’évocation de révélations transcendantes, on va les laisser à d’autres. Ce sont des propositions historiquement marquées que la période suivante a tôt fait de remettre en cause. Un tsunami de postures scientifico-idéologiques se chargent de balayer le précédent. Leur sincérité n’est pas mise en cause. Depuis la crypte sous le Panthéon, Voltaire crie encore : « Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. » Je ne dirai pas comme lui « jusqu’à la mort » parce qu’il ne faut pas pousser, mais je respecte les visions de chacun à chaque époque, toujours un peu effaré de ce qu’on pouvait dire et croire en ces temps-là. D’ailleurs, on va voir que j’y vais aussi de ma propre explication qui ne tiendra pas plus longtemps que les autres…

[2] « ... Cette mer imaginale sur laquelle vogue l’être humain et qui de siècle en siècle, et quels que soient les lieux et les époques, demeure le lien fondamental de nos consciences » (conférence d’Adrien Salvat du 8 janvier 1927 au Collège de France citée par Frédérick Tristan… en fait imaginée par lui et récupéré ici sans vergogne).

[3] Il m’est arrivé de penser que sans cette rédaction et sans votre lecture, ni l’arche ni le radeau n’existent. On sait que l’état d’un système quantique n’est pas défini avant qu’il soit observé. Je ne prétends pas y comprendre grand-chose, mais pour l’instant, j’y vois une efficacité émotionnelle. Car voilà où je veux en venir : l’arche parle d’élévation, le radeau de chute. Serait-ce mon chat de Schrödinger dont on ne sait pas s’il est mort ou vivant avant d’ouvrir la boite ? Je vais éviter d’ouvrir la boite encore un moment.

[4] Huxley dans L’Île de 1962 en contrepoint du Meilleur des Mondes explore cette piste. Pour Ursula Le Guin dans Les Dépossédés de 1974, l’île est un espace politique révolutionnaire et dans L’Incal (Jodorowsky et Moebius en 1981) traquent les îles cosmiques et la transfiguration initiatique.