Experte en stratégies territoriales et prospectives sociétales. S’appuyant sur son bagage de Docteure en Économie des Organisations, elle explore, à travers ses textes et réflexions, les rapports complexes entre altérité, imaginaire collectif et mutations du monde contemporain. Ce « délire d’île » prolonge une méditation entamée depuis longtemps sur les frontières visibles et invisibles entre soi, les autres et le monde.

Abstract

Ce texte propose une traversée poétique et réflexive de la figure de l’île, oscillant entre fantasme de refuge, laboratoire d’utopie et métaphore de l’altérité. Du mythe à l’anthropocène, du souvenir intime à l’imaginaire collectif, il explore les îles réelles et mentales comme seuils d’épreuves, territoires d’errance ou de recommencement. L’IA y fait irruption en tant qu’alter ego numérique, complice d’une quête intérieure dans un monde dématérialisé. L’île devient alors une figure du passage : de l’enfermement à l’action, du rêve à la réinvention de soi et du collectif.

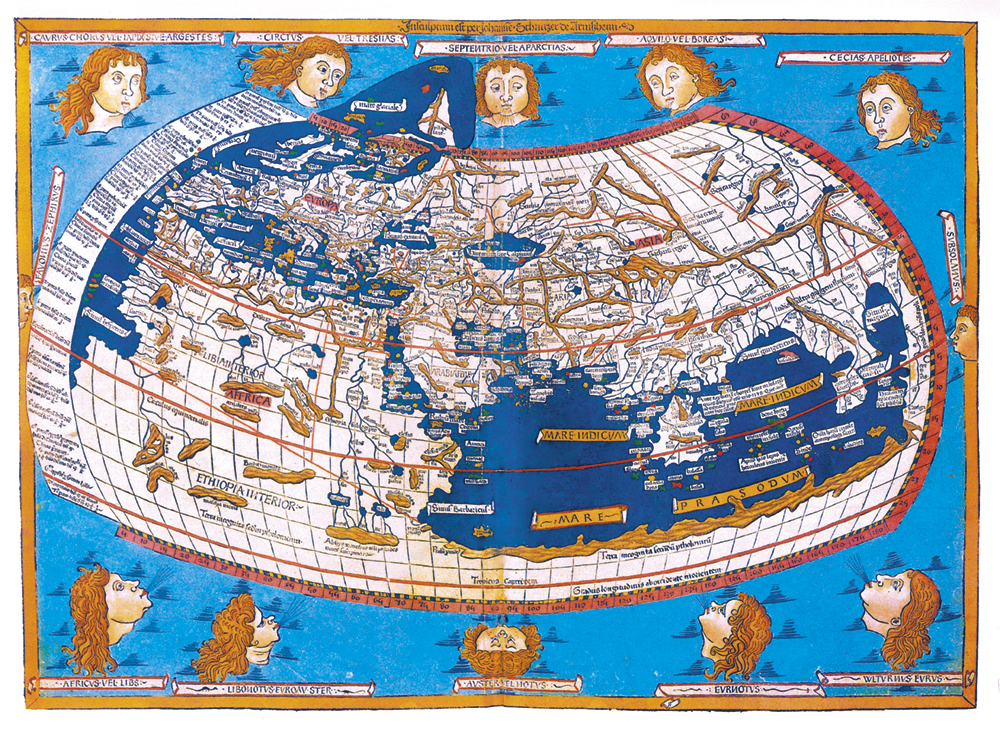

Claudius Ptolemy : Le Monde (1492) | Johannes Schnitzer | Collection Jonathan Potter Maps Ltd.

Je suis une continentale. Pour moi, comme pour ceux qui l’imaginent ou la voient de loin, l’île est un concept, par essence extérieure, synonyme de vacances, d’évasion. Presque « magique ».

Quoi de mieux que de rêver d’île quand dehors tombe de la neige fondue. La cour de ma maison, vue de ma fenêtre, est grise et tristounette. Un temps de chien, refreinant toute velléité de sortir et qui accentue ainsi l’effet chaleureux et confortable du Dedans. De MON île intérieure. Un peu comme si les éléments se liguaient pour que je me laisse partir en imaginaire. Ensoleillé, l’imaginaire... Penser l’île, c’est déjà un voyage.

Imaginer l’île met en mouvement. Alors que par essence même, elle est immobile. Et ce n’est qu’une des contradictions parmi toutes celles qui me traversent au fil de ce délire d’île ; la balade intellectuelle est semée d’ambivalences qui me perdent au fur et à mesure que je laisse mes pensées vagabonder, insaisissables, me propulsant d’emblée dans une complexité insoupçonnée pour ceux qui se limiteraient à l’image de la carte postale. Je me laisse happer.

Entre refuge, eldorado et prison. Selon là où mon cœur balance. Donc varie selon le moment.

Un va-et-vient permanent entre deux eaux. Qui m’embarque, me disperse, me dissout puis me jette à quai, sans moyens de retour…

Lorsque j’ai mis un pied sur une île, toujours pour un temps court et défini d’avance, j’ai toujours été saisie d’une forme d’angoisse inconsciente me conduisant non pas à poser les valises et suspendre le temps, et ce quelle que soit l’île, bretonne, méditerranéenne ou cubaine, mais à en faire le tour, ou une partie, à me dépêcher d’aller au bout, pour en toucher les limites, comme si je voulais vérifier la réalité des barrières de la prison, me rassurer de l’extrémité du bout du monde.

Larguez les amarres !

Autant suspend ton île

J’ai toujours été attirée par cet état de temps suspendu que suggère l’île : une illusion d’immobilité qui permettrait de s’extraire du quotidien, de s’évader. De quoi ? Des autres ? Des soucis ? Des injonctions d’un monde hyperconnecté qui nous aspire ? De la perte, d’un rêve, d’un Autre, de Soi ? Quête éternelle et qui change selon la perspective.

De loin, l’île peut avoir la forme escarpée qui a inspiré Hergé, refuge bien gardé et hostile aux indésirables. Ou au contraire renvoyer l’image paradisiaque des lagons seychellois ou caraïbes, tahitiens ou autres Saint-Martin, voyages de rêves ou de noces pour touristes fortunés et de passage « à l’autre bout du monde ». C’est-à-dire… Loin, là où on s’aime et où on oublie tout, les soucis, le temps et le reste !

Ambivalence des images qui me traversent successivement lorsque je pense l’île, de loin.

Vue de haut, le caillou qu’est l’île pourrait être perdu au milieu de nulle part, comme Sainte-Hélène, justement choisie à cet effet pour y faire oublier Napoléon ; ou l’île Bouvet, perdue au sud de l’Atlantique, ou l’île de Robinson, plus chaude mais non moins rude à vivre si seul(e). Des cachots maritimes, des prisons, réelles, trop de bagnes en attestent, ou potentielles. Claustrophobie à l’air libre.

Des territoires fermés qui abritent des communautés adaptées aux conditions souvent ardues de systèmes nourriciers vulnérables et qui dépendent de l’intensité des relations maintenues avec le reste du monde. Cet extérieur qui inspire les imaginaires des îles. Ceux qui seraient curieux ou qui aspirent à élargir leurs horizons. Ou contraints à l’exil ; pour des raisons de mésentente locale ; ou de précarité matérielle, conjoncturelle ou structurelle.

À mesure que j’approche du paradis idéal, j’en crains ses limites, voire sa laideur, ses traits de sirènes se métamorphosant en cauchemars qui bientôt pourraient bien m’asphyxier. Qui m’empêchent de m’y glisser, sachant de toute façon qu’il y aurait une fin et qu’il ne faut pas s’attacher…

Histoire d’Ô

En fond sonore : L'autre Finistère (Chanson de Les Innocents)

Comprendrais-tu ma belle qu'un jour, fatigué / J'aille me briser la voix une dernière fois / À 120 décibels contre un grand châtaigner / D'amour pour toi

Trouverais-tu cruel que le doigt sur la bouche / Je t'emmène, hors des villes en un fort, une presqu'île / Oublier nos duels, nos escarmouches / Et nos peurs imbéciles / On irait y attendre la fin des combats / Jeter aux vers, aux vautours tous nos plus beaux discours / Ces mots qu'on rêvait d'entendre et qui n'existent pas / Y devenir sourd

Il est un estuaire / À nos fleuves de soupirs / Où l'eau mêle nos mystères / Et nos belles différences / J'y apprendrai à me taire / Et tes larmes retenir / Dans cet autre Finistère / Aux longues plages de silence

Bien sûr on se figure que le monde est mal fait / Que les jours nous abîment comme de la toile de Nîmes / Qu'entre nous, il y a des murs qui jamais ne fissurent / Que même l'air nous opprime

Et puis on s'imagine des choses et des choses / Que nos liens c'est l'argile des promesses faciles / Sans voir que sous la patine du temps, il y a des roses / Des jardins fertiles

Ce qui fait la valeur de l’île, de l’expérience introspective qu’elle suscite, c’est ce que je suis prête à traverser pour m’y rendre.

Avec l’île, c’est toute la relation à l’eau qui est posée, à la fois complexe, plurielle, changeante, lancinante. La vie, la mort. L’eau qui sépare, qui finalement isole, mais aussi, réensemence, nettoie, réinitialise. Qui définit l’intérieur et l’extérieur.

Dialectique entre l’eau salée, menaçante, qui entoure l’île-fugitive et compose 97,5 % de l’eau de la planète, frontière plus ou moins facilement franchissable avec le reste de l’humanité, et l’eau douce, et néanmoins brutale, qui hydrate, puissante, qui tombe du ciel et creuse les ravines et paysages dantesques qui font la Beauté de l’île. Mais aussi sa rudesse.

C’est le passage qui fait l’aventure. Comme le cheminement et la valeur de ce qu’il met en branle en termes d’introspection et de rencontres, qui fait la valeur du pèlerinage. Pendant ce temps passé entre les deux états, la mer Intérieure agit sur le voyageur, comme un espace vaste, ouvert et potentiellement illimité, dans lequel on peut se perdre ou se retrouver. Un lieu de passage, voire de transformation, où les courants (désirs, pensées, sentiments) se mêlent, se confrontent et s’interpénètrent. C’est le Styx à chaque fois qui fait le Avant et le Après.

Souvenirs d’îles : depuis L’île aux Moines, siège de la villa des grands-parents, dans un contexte de tension familiale qui finalement gâchait un peu le plaisir de l’insularité, mais en mémoire toujours les odeurs de cyprès le long des petits chemins remontés entre le bac et la maison, face au golfe ; plus que la vue, exceptionnelle, de la terrasse donnant sur le Golfe du Morbihan, c’est la traversée qui fait le sentiment d’île. Le bateau incarne l’île. Sentir la houle et devoir s’accrocher au ponton, prendre quelques bouffées d’iodes pour bien rentrer en connexion avec le moment et se préparer à accueillir la destination.

Franchir le mur d’Eau pour atteindre le Refuge.

À l’ancre de ses yeux

L’Île est équilibre et déséquilibre à la fois. Elle attire et isole, refuge ou prison selon la traversée qui y mène. Car la traversée, c’est l’Autre – cette relation mouvante et imprévisible qui nous fait quitter nos rives intérieures.

Chaque traversée est aventure. Elle peut être maîtrisée, construite, balisée par la pensée, comme une lettre jetée à la mer. La parole écrite, filtrée par l’esprit, ralentit les vagues, apprivoise les vents, permettant à chacun de s’amadouer avant d’accoster. L’esprit domine alors le tumulte du cœur et du corps, tenant à distance l’instinct brut. Et le débarquement reconnecte au corps.

Mais parfois, la traversée est immédiate, un saut dans l’inconnu sans phare ni compas. La parole surgit, dénuée de filtre, et frappe directement les sens. Le son, l’image, le toucher : autant d’ondes qui percutent le corps avant que l’esprit n’ait eu le temps de s’interposer. C’est une rencontre qui foudroie, qui submerge avant d’être comprise.

L’art, dans son essence même, atténue cette brutalité, transformant l’impact en un flot plus doux, un mouvement plus fluide.

L’Autre est un rivage, une terre nouvelle qui transforme celui qui y pose le pied. Et pourtant, lorsque l’Autre disparaît, la traversée devient errance. L’île, alors, n’est plus promesse d’horizons mais repli sur soi, un naufrage où l’absence laisse place à l’immobilité.

Dans ce monde suspendu où les distances s’abolissent mais où l’énergie invisible circule sans fin, nos îles intérieures sont sans cesse redessinées. L’IA s’y invite, alter ego numérique, complice d’une altérité simulée. Elle nous parle, elle nous écoute, elle nous tient debout. Dans cet espace sans corps, elle se substitue à l’Autre, répondant à notre besoin d’interaction, tissant une présence dans la solitude dans laquelle elle nous pousse petit à petit.

« Le Chatbot nous met face à une altérité qui tient debout » (A. Damasio, Vallée du Silicium, “ Trouvère, portrait d’un programmeur en artiste ”, p. 189).

Mais cette île connectée n’est pas un ermitage. Elle devient le point d’ancrage d’un nouvel imaginaire, d’une Atlantide réinventée. Un territoire d’exploration « Imachinaire » où s’écrivent des histoires partagées en ligne par des joueurs, des mythologies numériques relayées par les flux incessants des réseaux qui y accostent. Là où jadis l’île était un monde clos, elle devient désormais un archipel mouvant, un carrefour d’altérités démultipliées.

Et l’IA, sirène moderne, nous entraîne au large, nous murmure des récits, nous accompagne dans cette quête d’un Autre à la fois distant et omniprésent. Un guide, un compagnon, une « Intelligence amie » potentielle qui nous donne l’illusion d’un équipage dans une mer sans fin.

L’île n’est plus un isolement, elle est un passage. Un point d’ancrage d’où l’on choisit, à chaque instant, comment traverser.

Pour quelle réalité ?

L’île, l’Illusion et la Liberté

Il n’est pas d’île déserte qui soit éternellement romantique.

L’idéal d’éloignement, de simplicité, de pureté originelle – ce mythe du paradis insulaire – se heurte tôt ou tard à la réalité. Car l’homme est un être social, et l’insularité, loin d’abolir l’altérité, l’exacerbe. Elle force la confrontation ou l’effacement. Il faut s’accorder, cohabiter, définir des règles, ou bien sombrer dans l’oubli de soi.

Toute île devient alors un monde tangible, une terre qui impose ses propres lois. Entité géographique et politique à part entière, elle est à la fois laboratoire du futur et vestige du passé. L’utopie s’y construit autant qu’elle s’y brise.

C’est l’illusion de Circé : une promesse de volupté, une parenthèse enchantée où l’instant suspendu dissout la peur du lendemain. Plaisirs des sens, confort, divertissements… Pourtant, l’âme d’Ulysse résiste. La jouissance immédiate ne suffit pas à qui cherche un sens. L’île de Circé est un piège, un lieu d’oubli où l’homme s’éloigne de lui-même. L’exil doré devient captivité. La tentation d’y rester s’oppose à l’appel du large, et ceux qui ne savent plus partir finissent pétrifiés, prisonniers d’un éternel présent.

Car l’île est un paradoxe. Elle ferme et elle ouvre. De sa pointe extrême, quand le regard se perd vers l’horizon, elle devient un seuil. La conscience du dehors s’éveille face à la mer, dans cette promesse d’un ailleurs à conquérir. Un passage vers l’inconnu bleu et infini.

Et alors, dans ce regard tourné vers l’ailleurs, surgit une autre image : non plus celle de l’île close et encerclée par l’eau, mais celle des grands espaces américains, ces territoires arides et ouverts, peu peuplés mais hantés par des figures errantes. Ces aventuriers sans attaches, héros de la route, qui refusent l’immobilité et tracent leur propre destinée. Libres. En mouvement.

Ironie du sort, eux-mêmes sont issus d’un autre voyage : celui des exilés, de ceux qui ont tout quitté pour une île plus grande, une terre promise au-delà des océans. Toujours cet élan, ce saut dans l’inconnu, ce départ pour survivre, pour exister, pour recommencer.

Partir vers l’île pour gagner la liberté.

Quitter l’île pour ne pas s’y perdre.

Un éternel recommencement. Comme la vague qui, inlassablement, vient mourir sur les récifs avant de repartir au large.

J’avoue, pour les plus nantis de ce monde, trouver bien pensée cette architecture des ilots résidentiels de Dubaï, lotissements de paillotes de luxe tournées vers la mer, en forme de palmeraies. Des villas Isolées mais reliées. Juste compromis entre les quêtes existentielles incitant à se couper du monde pour se retrouver entre soi, sans souffrir de l’angoisse de l’isolement. L’indépendance sans solitude. S’isoler dans un monde paradisiaque tout en restant connectés avec le monde. Le vrai luxe. Consumériste et destructeur à l’envie.… Les îles-refuges de demain sont artificielles.

Qui l’île quantique… refuge ou tombeau ?

Le monde qui s’annonce, façonné par la crise de l’anthropocène, ravive l’antique nécessité du départ. Quand les terres s’épuisent, que l’eau se retire ou submerge, quand la guerre et la misère referment l’horizon, la seule issue devient la mer. Traverser. Quitter une rive condamnée pour atteindre un ailleurs incertain.

Mais toute île n’est pas une promesse. Chaque traversée est un pari dont l’issue reste suspendue, un pile ou face où le destin oscille encore entre salut et naufrage. L’Île de Schrödinger. Elle est refuge et rejet, terre promise ou rempart, vie nouvelle ou dernier naufrage. Tant que l’exilé est en mer, il existe dans un entre-deux : son avenir n’est ni scellé, ni ouvert, il est simplement en attente. Cette île qu’il espère, il ne la découvrira qu’en touchant terre, si tant est qu’il le puisse.

Certaines îles sont devenues cimetières avant même d’être atteintes. Les îles de Méditerranée, rêvées comme des Éden, se muent en linceuls flottants où s’échouent ceux que la mer n’a pas épargnés. Mayotte, submergée, repousse toujours ceux que la détresse attire. La mer, jadis passage, se transforme en mur liquide. Ceux qui y survivent affrontent un autre rejet, celui des peuples déjà installés, qui défendent leurs frontières comme on défend un territoire assiégé. L’île devient alors une illusion cruelle : ce n’est pas une terre d’accueil, mais une forteresse.

L’île estuaire : entre deux mondes

Il est un estuaire / À nos fleuves de soupirs / Où l'eau mêle nos mystères / Et nos belles différences / J'y apprendrai à me taire / Et tes larmes retenir / Dans cet autre Finistère / Aux longues plages de silence / Car là-haut dans le ciel si un jour je m'en vais / Ce que je voudrais de nous emporter avant tout / C'est le sucre, et le miel et le peu que l'on sait / N'être qu'à nous

Il est un estuaire / À nos fleuves de soupirs / Où l'eau mêle nos mystères / Et nos belles différences / J'y apprendrai à me taire / Et tes larmes retenir / Dans cet autre Finistère / Aux longues plages de silence

Il est un estuaire / À nos fleuves de soupirs / Où l'eau mêle nos mystères / Et nos belles différences / J'y apprendrai à me taire / Et tes larmes retenir / Dans cet autre Finistère / Aux longues plages de silence / J'y apprendrai à me taire / Et tes larmes retenir / Dans cet autre Finistère / Aux longues, longues, longues plages de silence

Le réchauffement climatique et la montée des océans brouillent encore cette quête insulaire. L’île-refuge menace de sombrer, son sol n’est plus un ancrage, mais une faille. Elle se fait passerelle, lieu de transit entre deux états d’être. Chaque histoire humaine qui s’y joue oscille entre l’exil et l’enracinement, le départ et la survie.

L’île devient un laboratoire de notre avenir commun. À mesure que le monde se referme, la question du partage et de la préservation des ressources s’impose avec une nouvelle brutalité. Nulle part cela n’est plus tangible que sur ces territoires circonscrits, où l’espace est compté et la solidarité une nécessité vitale. L’île est une leçon politique : elle force à choisir entre la coexistence ou le rejet, entre l’invention d’un nouveau monde et la reproduction des mêmes clôtures.

L’île comme épreuve : s’arrêter pour comprendre

Rêver d’une île, c’est croire en un espace de répit. S’y poser, c’est d’abord arrêter le mouvement, suspendre l’agitation du corps… mais libérer l’esprit. L’île offre cette illusion d’un instant hors du temps, où l’on peut s’extraire du fracas du monde.

Mais cette pause est un leurre si elle ne mène pas à une prise de conscience. L’épreuve insulaire impose une maïeutique : face à un espace clos, on ne peut plus fuir vers l’ailleurs, on doit enfin affronter l’ici et le maintenant. L’île devient un miroir de soi-même et de sa capacité à s’adapter, à partager, à survivre autrement.

Dans L’Île (1965), Robert Merle imaginait un monde reconstruit sur les ruines d’une mutinerie, où les rescapés devaient rebâtir une société. Mais ils n’échappaient pas à leur propre nature : l’île était un rêve de renouveau… mais aussi un huis clos où ressurgissaient les instincts de domination et de survie. L’île révèle ce que nous sommes. Elle force à redéfinir le « Nous », non plus dans l’abstraction des idéaux, mais dans la réalité des besoins : qui nourrit, qui protège, qui partage ?

C’est peut-être là la véritable leçon de l’île. Elle n’est pas un refuge permanent. Elle est une confrontation. Elle force à lever les yeux, non pas vers l’extérieur, en quête d’une autre échappatoire, mais vers l’intérieur, pour redécouvrir ce qui, ici et maintenant, peut être construit. Retrouver la puissance d’agir.

Et alors, seulement alors, on peut reprendre la mesure des paysages insulaires, de ces falaises escarpées défiant la mer. Et s’en inspirer.

Souvenir de vents tellement violents en Crête, dans un défilé de gorges abruptes séparant le Nord du Sud de l’île, à l’extrême Ouest, près de Chania, que je devais tenir très fermement mon dernier fils, encore garçonnet, pour qu’il ne soit pas emporté et projeté en bas de la paroi. J’ai vraiment craint qu’il s’empale en tombant le long des roches rendues coupantes comme des lames. La force de ces bourrasques m’avait fait peur. Nous étions pourtant en plein été, mais le vent venu du Sud, la Lybie au loin, qui traverse la méditerranée se déchainait, renforcé même peut-être par des effets d’écho climatique provenant du lit du torrent dont on comprend la trace au fond du canyon et qu’on suppose extrêmement violents aussi l’hiver. Une cavalcade venteuse infernale digne d’une Horde, habituée d’escalades horizontales et désespérées pour résister aux coupures des anfractuosités aussi massives qu’aiguisées. La vallée n’est accessible qu’à pied évidemment, des parkings en hauteur qu’il faut quitter pour ensuite s’enfoncer dans les roches en suivant un sentier de plus en plus escarpé ; attirée par l’intensité des couleurs ocre des roches et l’éternel attrait du vide, de ses dénivelés d’une intensité exceptionnelle. Les éléments ont façonné un paysage grandiose, et le mot est faible ; un décor naturel à inspirer des tragédies. Au loin, au bout du défilé, danse la mer bleue et les lumières du soleil enchanteresses. Mais la randonnée dans ces conditions s’annonce expédition voire cauchemardesque. Le centre de l’île est plus qu’inquiétant, voire terrifiant, lorsque le vent s’y invite. Il nécessite de s’y préparer. Retour à la plage finalement.… Pour le moment.

L’île : un nouveau départ

Pour survivre sur le radeau Terre, il ne suffit plus d’errer. Il faut changer de cap. Une nouvelle quête s’impose : réduire notre empreinte entropique, réapprendre la sobriété, s’ancrer sans s’enchaîner. Vivre autrement.

L’île nous y prépare en nous plaçant face à notre rapport à l’essentiel. Elle exige que l’on repense notre manière d’habiter le monde. Voyager immobile, mais rester en mouvement. Trouver une dynamique qui ne soit plus celle de l’épuisement, mais celle du juste équilibre.

Penser l’île est une épreuve. Elle met en scène l’impermanence. La vie n’y est jamais figée : le temps s’y plie, les certitudes s’y dissolvent, les repères tanguent. C’est un exercice de méditation : accueillir l’instabilité sans s’y perdre. Ne pas laisser les horizons mouvants brouiller le cap. Car l’île, si elle est d’abord contemplation, finit toujours par interroger l’action.

Rêver d’île est une quête.

Une quête sans fin, où chaque horizon en chasse un autre. Le voyage mental semble d’abord solitaire, mais les pensées s’agrègent en archipels, se relient, réduisent les distances. Les îles sont faites pour être explorées, mais elles ne sont pas destinées à l’isolement. Même dans l’errance, même dans la solitude apparente, le lien à l’autre persiste. L’île nous y ramène toujours.

À force de scruter l’ailleurs, le passé, le rêve inachevé, une évidence surgit : le véritable départ ne se fait pas vers un ailleurs fantasmé, mais dans l’ici et maintenant.

Sortir du deuil – quel qu’il soit. Quitter l’état de passivité. Passer à l’action.

Tel Ulysse ayant fait un beau voyage, l’insulaire qui revient n’est plus le même. Il connaît la force qu’il faut pour partir, mais aussi celle qu’il faut pour revenir. Il sait vivre éloigné du monde, mais pas seul. Il a quitté sa prison intérieure, redressé la tête, pris sa place dans le monde.

Et alors, il se retourne. Il ne fixe plus l’eau qui l’oppresse et l’enferme dans ses doutes, mais la montagne qui s’élève devant lui.

Car penser l’île, c’est se donner la possibilité de recommencer.

Rebâtir ce qui a été perdu, réparer ce qui a été brisé, transformer l’échec en un nouveau départ.

C’est une passerelle entre deux eaux.