Chercheur associé au laboratoire ISI/Lab RII, Université du littoral, Côte d’Opale. Docteur en sciences de gestion et MBA, ses recherches portent sur les rapports entre la science-fiction, la prospective et l’innovation. Il a publié dans plusieurs revues universitaires comme Innovations, Marché et Organisations, Journal of Product Innovation Management ou Technovation. Il a par ailleurs écrit une quinzaine de livres dont Prospective et science-fiction (L’Harmattan, 2011), L’innovation, entre science et science-fiction (ISTE, 2017) ou La science-fiction institutionnelle (L’Harmattan, 2023). Il est aussi l’auteur de cinq romans de science-fiction traitant de conquête spatiale et d’intelligence artificielle, par exemple, La Nanoplanète (Éditions Spinelle, 2021), Les Exohumains (Les Impliqués, 2023) et L’Ordieu (Les Impliqués, 2024). Il est par ailleurs formateur au sein de la Fabrique du futur. Il propose des formations et des ateliers sur les rapports entre la science-fiction et l’innovation. Son dernier livre paru est Futurotypes (MVO, 2025).

Abstract

Le roman de Jules Verne L’île à hélice décrit un artefact technique gigantesque, une île artificielle propulsée par la force électrique, abritant uniquement des personnes fortunées produites par le capitalisme américain. L’article s’intéresse à l’imaginaire de l’île flottante dans les mythologies du monde, qui a pu inspirer le récit vernien. Par ailleurs, il développe le concept de mythe techno-gestationnel, c’est-à-dire un imaginaire préparant l’avènement d’une nouvelle technologie en inspirant les esprits, parfois sur plusieurs générations, jusqu’à sa matérialisation sous la forme d’une innovation. En effet, s’il n’existe pas encore d’îles à hélice, des architectes comme Callebaut dessinent des prototypes et des design fictions qui pourraient inspirer dans un avenir plus ou moins proche des entrepreneurs, des investisseurs et ingénieurs cherchant à développer une telle île artificielle. Cette solution pourrait permettre de résoudre des problèmes de surpopulation et des réfugiés climatiques, privés de territoires en raison de la montée des eaux.

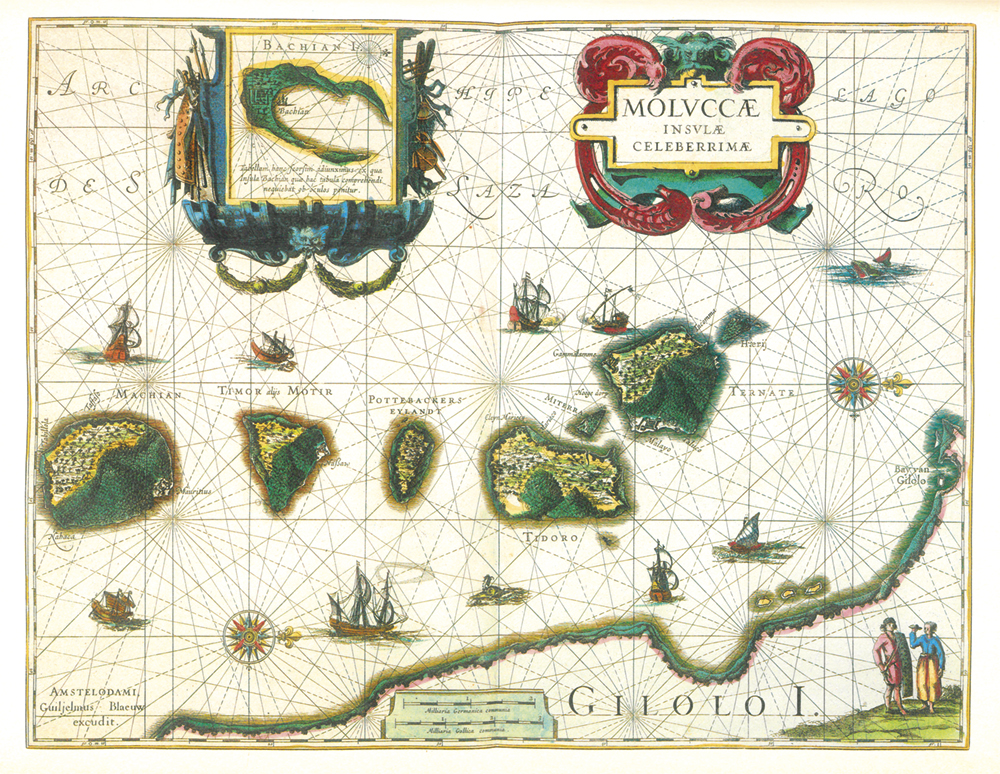

Molluccae Insulae Celeberrimae (1630) | Willem Blaeu | Collection British Library

En publiant en 1895 L’Île à hélice, Jules Verne proposait un récit se situant entre l’utopie technologique et la critique de la démesure du capitalisme américain. L’innovation décrite dans ce roman ne s’est pas encore réalisée, et pourrait bien demeurer à jamais un rêve inachevé en raison de son extravagance. D’ailleurs, le sous-titre de l’œuvre, « les milliardaires ridicules », illustre parfaitement l’opinion de l’auteur à l’égard d’un tel projet, mégalomaniaque et fondamentalement inutile.

Toutefois, l’idée de créer des îles artificielles, motorisées ou non, pourrait bien être la solution à un grand nombre de problèmes de l’humanité, notamment la surpopulation et la pénurie alimentaire. En effet, les océans apparaissent comme un nouvel espace plus facile à coloniser que le cosmos. Ainsi, cet article interrogera l’opportunité de conquérir et de peupler les océans grâce à des structures artificielles, à l’image de celles décrites par le père fondateur de la science-fiction. L’expression « Révolution bleue » est d’ailleurs parfois utilisée pour décrire ce processus consistant à l’expansion des territoires humains sur les mers et les océans.

Le récit vernien, entre utopie et satire du capitalisme américain

Si l’utopie de Thomas More était une île, l’île à hélice de Jules Verne est une forme d’utopie réalisée pour milliardaires. Même sa structure est artificielle. Elle ne repose sur aucune base naturelle, intégralement constituée de métal. Henry Lavondès (1994), dans son analyse de l’œuvre, affirme à propos de Jules Verne qu’ « on a fait de lui un critique acerbe, à tendance socialisante, de l’idéologie bourgeoise, un chantre de l’anticolonialisme. Mais surtout, et c’est le plus important pour notre propos, on s’accorde aujourd’hui à reconnaitre la dimension visionnaire de l’œuvre de Jules Verne et à voir en lui un des plus prodigieux créateurs de mythes de notre temps ». Dans un livre intitulé De la fiction à l’innovation, ces visionnaires qui ont changé le monde (Michaud, 2022), nous avons étudié, entre autres, l’apport de l’œuvre de Jules Verne à l’innovation technique. Ainsi, De la Terre à la Lune (1865) et Autour de la Lune (1869) ont participé à la mise en place du projet de conquête de la Lune américain Apollo en 1969. De même, un des pionniers des hélicoptères, Igor Sikorsky a affirmé avoir voué sa vie à cette cause après avoir lu enfant Robur le Conquérant (1886). Ainsi, Jules Verne était bien un esprit visionnaire dont un grand nombre d’inventions ont influencé des dizaines d’innovateurs et d’entrepreneurs qui n’aspiraient qu’à réaliser les technologies décrites dans ses œuvres.

En janvier 2024, Elon Musk affirma qu’il pensait que son entreprise The Boring Company serait capable de creuser un tunnel transatlantique pour une somme bien inférieure aux montants astronomiques et irréalistes annoncés jusqu’alors. Jules Verne avait déjà évoqué un tel projet dans La Journée d’une journaliste américain en 2889 (1889), avant que l’idée se propage dans les cénacles industriels comme un archétype du projet titanesque et irréalisable en fonction des technologies actuelles. En tant que Nantais d’origine, Jules Verne était passionné par la mer (Sadaune, 2022). Il consacra bon nombre de ses romans à cet environnement, et L’Île à hélice appartient à la catégorie des romans permettant une visite de territoires exotiques. Car telle était la vocation que l’auteur s’était fixée, divertir tout en vulgarisant les connaissances scientifiques de son temps auprès du grand public. Ainsi, en lisant les œuvres du père fondateur de la science-fiction française, les jeunes Français pouvaient découvrir des technologies à la pointe de la recherche scientifique, mais aussi visiter le monde par le prisme de l’imaginaire.

L’Île à hélice narre les aventures de quatre musiciens français traversant les États-Unis, donnant des concerts dans les villes traversées. Un jour, ils découvrent une île flottante peuplée de milliardaires sur laquelle ils embarquent avec la promesse de toucher chacun un million de francs de salaire pour un an de concerts. L’île abrite même des militaires censés la protéger. Un jour, des animaux sauvages pénètrent sur l’île, déposés par un navire anglais dans le but de nuire aux habitants de Standard Island. Au chapitre 23, des fidjiens cannibales capturent Pinchinat, mais il parvient à échapper à la mort. L’île finit par couler, mais les habitants survivent et rejoignent la civilisation.

La découverte des îles du Pacifique est un des thèmes majeurs du livre. Standard Island traverse, en effet, le Pacifique, les îles Sandwich, les îles Fidji, Hawaï, la Nouvelle Calédonie, etc., faisant des pauses dans un grand nombre de territoires habités le plus souvent par des indigènes colonisés. Le voyage montre une Océanie dont les peuples d’origine sont contrôlés par les Européens, essentiellement des Français et des Anglais. Un des personnages se désespère d’ailleurs de voir des habitants habillés comme des Européens, alors qu’il aspirait à voir des sauvages cannibales du même acabit que ceux qui avaient dévoré le capitaine Cook. Ce dernier fut le premier Européen à visiter la Nouvelle-Calédonie, les îles Sandwich et Hawaï. Il a aussi cartographié la Nouvelle-Zélande. Lors d’un voyage à Hawaï, il fut dévoré par les indigènes alors qu’il retenait leur chef à la suite d’un vol. Cette mort tragique contribua à diffuser l’idée du sauvage cannibale, rendant l’exploration du monde dangereuse pour un grand nombre d’Européens.

Le mythe de l’île mouvante

Ainsi, l’île flottante est un motif récurrent dans la mythologie et la littérature. Avant Jules Verne, le mythographe grec Evhémère évoqua une île flottante, l’île de Délos, tirée par un bateau. Puis, Thomas Artus a publié L’Isle des hermaphrodites (1605). Il s’agit de la première anti-utopie française. Dans cet ouvrage, le lieu décrit est une île flottante, la tradition médiévale utilisant ce motif pour signifier un état d’instabilité et de précarité, selon Teodoro Patera (2019), qui cite aussi l’île-baleine dans Le Voyage de saint Brendan. L’île flottante est insaisissable, lieu de développement d’une culture alternative, tantôt utopique, tantôt dystopique. Elle est protégée des influences extérieures et rappelle d’un certain point de vue le jardin d’Eden.

Dans L’Île à hélice, l’île est un paradis pour milliardaires. La capitale s’appelle Milliard City et l’île se nomme Standard Island (l’île type). Idéal type de l’île paradisiaque, on n’y trouve aucune maladie, la vie est plus simple et agréable que sur le continent. Les habitants y partagent des valeurs chrétiennes, bien que des courants différents y coexistent. On trouve notamment deux familles plus riches que les autres dominants chacune une partie de l’île, une protestante et l’autre catholique. Bien que les deux familles se méprisent, deux des enfants sont amoureux l’un de l’autre et envisagent secrètement de se marier, ce qui serait susceptible de réunifier les deux cultures dominantes de ce lieu paradisiaque.

Henry Lavondès établit une relation entre le mythe de l’île à hélice, propre à nos sociétés industrialisées avec les mythes plus anciens de l’ile mouvante. On retrouve en effet ce motif dans divers récits mythologiques qui symbolisent souvent l’instabilité, le changement et la quête. Par exemple, dans la mythologie grecque, Delos est une île flottante où Leto a donné naissance à Apollon et Artémis. Ainsi, Pierre Moret atteste que « trois îles de Méditerranée occidentale, Pianosa en mer Tyrrhénienne, Saint-Honorat en Ligurgie et Tabarca en Ibérie, portaient dans l’Antiquité le même nom grec, Planesia ou Planasia, qui signifiait « l’île errante ». Dans les légendes celtiques, Lavondès établit une filiation entre le mythe de Verne et le mythe de Magaia, recueilli par le Révérend William Gill. Cette île représente la quête spirituelle et émotionnelle. L’atteindre est un test mettant à l’épreuve la volonté et la morale des héros. Ainsi, Verne réactualise le mythe d’une île paradisiaque, inaccessible en raison de la fortune nécessaire pour y vivre. L’archétype de l’île est un motif imaginaire récurrent dans l’imaginaire depuis des millénaires. Elle représentait l’exotisme, le lieu de vie paradisiaque par excellence, permettant de se détacher de la civilisation corrompue. L’île permet un retour à la virginité et de se détacher de la perversion du monde. D’ailleurs, dans L’Utopie, Thomas More fonde sa cité idéale sur une île située dans un non-lieu.

Aboubakr Chraïbi a étudié le motif de l’île flottante dans Les Merveilles de la mer, un des livres les plus anciens de la littérature arabe médiévale. On trouve notamment dans les aventures de Sinbad le marin le thème de la fausse île sur laquelle les marins accostent et qui se révèle être un animal géant, poisson, crabe ou tortue. Il s’agit là d’une autre forme d’île mouvante naturelle, véritable leurre pour les aventuriers. Ce motif participa à une mythologie de la mer, extrapolant des phénomènes fantastiques et des territoires mouvants, en raison de caractéristiques naturelles. Le motif de l’île mouvante est donc largement antérieur à Jules Verne, et était déjà omniprésent dans l’imaginaire collectif, avant d’être abordé sous un angle technologique, ce qui fait l’originalité du récit vernien.

Avant l’ère industrielle, le mouvement était essentiellement d’origine naturelle, animale, éolienne, maritime ou autres. Puis, avec l’invention de l’électricité, les objets et les êtres devinrent animés grâce à une force d’origine artificielle. Jules Verne contribua à diffuser une mythologie de l’électricité. Dans ses romans, tout devenait possible grâce à cette puissance phénoménale produit du génie humain. En effet, même l’île mouvante, jusqu’alors mythe irréaliste, appartenant au folklore planétaire, devenait une possibilité pratique. Jules Verne s’appropriait un archétype imaginaire ancestral à tendance universelle, notamment dans les cultures maritimes, et y greffait un élément technique, scientifique, pour le rendre réaliste pour les lecteurs de son époque et de sa société. Au dix-neuvième siècle, à mesure que les connaissances scientifiques se développaient, les individus croyaient de moins en moins aux mythes mettant en scène des puissances naturelles extraordinaires. En revanche, ils transférèrent leurs croyances sur les machines imaginaires, sur la possibilité des savants de leurs sociétés à réaliser les innovations les plus radicales.

Un mythe techno-gestationnel

Nous nommons ces types de récits les mythes techno-gestationnels, c’est-dire qu’ils sont à l’origine d’une pensée technique qui permet la gestation d’idées novatrice qui finissent par donner naissance à des objets permettant le progrès de la société, voire une révolution technologique dans le meilleur des cas. Ces schèmes imaginaires apparaissent le plus souvent sous la plume d’un écrivain, par exemple, de science-fiction, qui les introduit dans une culture populaire. Puis, ils se répandent dans la société, inspirant des acteurs variés, tentés de les réaliser. Au fur et à mesure des découvertes scientifiques, les mythes technologiques deviennent crédibles, réalistes, et finissent par se réaliser. Il faut avant cela que les motifs imaginaires se transforment, évoluent au grès de l’inspiration d’artistes, architectes et autres écrivains. Le mythe techno-gestationnel repose sur l’idée que le mythe est un moteur de l’innovation. Il constitue une vision d’un futur désirable, utopique, une feuille de route définissant les objectifs à long terme de la recherche.

L’Île à hélice pourrait bien être un de ces récits, réactualisation du mythe de l’île mouvante et proto-concept d’une pensée technique toujours en quête d’idées novatrices pour enrichir et actualiser son processus d’innovation. En effet, tout modèle de société repose sur des mythes sectoriels, présentant certaines innovations comme le fondement d’un nouvel ordre technosocial. Dans quelle mesure l’île à hélice, ou plutôt l’île artificielle propulsée électriquement, pourrait-elle être au fondement d’un nouveau type de société ? Jules Verne n’a-t-il pas proposé dans son récit un modèle d’expansion maritime de l’humanité qui dépasserait de très loin le commerce maritime actuel ? En envisageant la vie permanente sur des îles artificielles, il jetait les bases d’une nouvelle ère de la « Révolution bleue », c'est-à-dire une colonisation des océans et des mers par des structures créées entièrement par les humains. Cet aménagement des espaces maritimes par l’humanité soulève des espoirs utopiques chez certaines personnes, mais aussi des craintes chez d’autres de voir l’environnement dégradé par de tels projets à la fois pharaoniques et très polluants. L’île à hélice de Verne a été créée par et pour des milliardaires.

Il fallait, en effet, des sommes d’argent considérables pour mener à bien cette ambition, qui se révèlera être vouée à l’échec après avoir subi mille tourments. En effet, comme dans tous ses romans, Jules Verne détruit sa machine imaginaire à la fin du récit. C’est l’occasion pour nos milliardaires de rejoindre la terre ferme et de retrouver les pieds sur terre. Leur ambition de créer une enclave isolée traversant les mers est donc présentée comme une folie douce permise par des sommes d’argent considérables. La fortune semble ainsi avoir tourné la tête de nos personnages, au point d’avoir envisagé sérieusement créer leur propre territoire sur les mers. Or, la Terre est avant tout une création de Dieu. Vouloir créer sa propre île, c’est se prendre un peu pour lui, ce qui est généralement mal vu dans la culture judéo-chrétienne. La plupart des inventions techniques de Verne tournent mal, pour le piment du récit certes, mais aussi par sens de la moralité de l’auteur, qui critique de cette manière la dimension prométhéenne de la révolution industrielle et du mythe du progrès en pleine expansion à l’époque de rédaction de ses romans. Les mythes technologiques, dont l’île à hélice est un exemple, participent à l’émergence et à la diffusion d’archétypes que nous nommons technotypes (archétypes technologiques).

Ces technotypes contribuent à la gestation de grands projets technoscientifiques qui finissent par se réaliser sous l’impulsion d’ingénieurs ou d’entrepreneurs ambitieux, qui décident de se réapproprier cet imaginaire dans le but de le réaliser. Le capitalisme repose selon Schumpeter sur l’émergence de grappes d’innovations qui permettent le renouvellement du système productif à intervalles réguliers. Nous pensons que des grappes d’imaginaires accompagnent ces innovations, anticipant de plusieurs années, voire décennies, les procédés techniques réalisés par la suite par les innovateurs. L’île à hélice est un exemple de technotype qui pourrait bien donner des idées à des acteurs économiques à l’avenir pour étendre le capitalisme et l’humanité sur les mers. Paradoxalement, ce motif de l’île artificielle flottante est relativement rare dans l’imaginaire collectif. On trouve en revanche plus d’exemples d’îles volantes, dont le motif puise son origine dans l’île de Laputa des Voyages de Gulliver (1721), de Jonathan Swift. Un cas plus récent est dans la série Skyland (2005) où la Terre est divisée en un réseau d’îles flottantes dans le ciel, créant un monde fragmenté, en lévitation. Le motif de l’île maritime artificielle fonctionne comme un mythe matriciel, gestationnel, susceptible de provoquer l’adhésion massive d’individus à ce projet utopique dans un avenir plus ou moins proche. La démesure du projet, ainsi que le titre éminemment critique, pourraient toutefois avoir sonné le glas des espoirs de voir se réaliser un jour une telle prouesse technologique.

Des projets architecturaux d’îles flottantes

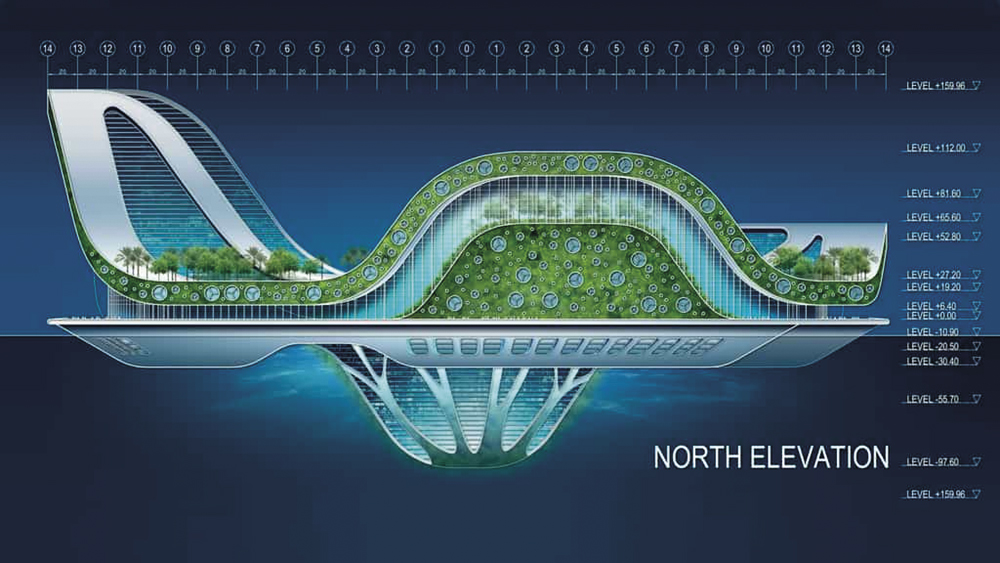

Le but de cet article est, en effet, aussi d’appréhender l’œuvre de Verne comme un imaginaire technique qui, pour une fois, ne s’est pas réalisé. On trouve dans l’histoire des projets architecturaux d’îles artificielles, faisant écho à l’œuvre de Verne. Pensons notamment au projet d’île flottante Lilypad de l’architecte belge Vincent Callebaut (2014), qui pourrait loger 30 000 personnes. Ce projet suggère que la vision de Verne pourrait devenir une innovation concrète dans les prochaines années en envisageant un projet de colonisation aquatique de l’espèce humaine. « Lilypad » est le mot anglais pour « nénuphar » en français. Il s’agit d’un projet écologique de villes flottantes, conçues comme des abris pour les réfugiés climatiques. Selon Callebaut, ces villes flottantes se déplaceraient en suivant les courants marins de surface, comme le Gulf Stream. Elles sont structurées en trois montagnes dédiées respectivement au travail, aux loisirs et au commerce. Chaque logement abrite un jardin suspendu avec des balcons permettant l’entretien d’un potager biologique. La coque de l’île est végétalisée, permettant la pêche, rendant la structure autosuffisante. Lilypad produit aussi beaucoup d’énergie éolienne, photovoltaïque, hydraulique et biomasse. Le but de ce projet est de permettre à l’humanité d’habiter sur les océans, notamment les peuples insulaires chassés de leurs territoires par la montée des eaux liée au réchauffement climatique.

Figure 1. Représentation du projet d’île flottante de Vincent Callebaut.

Le site Internet de Vincent Callebaut le présente comme un admirateur de Jules Verne et plus précisément du roman Le Tour du monde en quatre-vingts jours (1873). L’architecte semble, en effet, aussi inspiré par L’Île à hélice et par toute la mythologie de l’île flottante, vision qu’il propose de réaliser dans un but humaniste. Il est, en effet, selon lui possible que dans quelques décennies, l’humanité vive de plus en plus sur les océans, habitant dans des îles artificielles naviguant au gré des courants. L’équipement d’appareils de propulsion apparait toutefois comme une nécessité, afin de pouvoir orienter et piloter ces gigantesques infrastructures.

Ainsi, on assiste au passage d’une pensée mythique à une rationalité se trouvant entre l’utopie et le pragmatisme architectural. Le projet de Callebaut, bien qu’encore très spéculatif, fait entrer le technotype de l’île à hélice dans une nouvelle ère, celle de l’utopie réalisable. En effet, Callebaut montre que, bien que coûteuse et difficile à concrétiser, une telle ambition n’appartient plus à la seule fiction mais est prise au sérieux par des architectes renommés. Lilypad appartient toutefois encore au registre de l’architecture spéculative, et ressemble davantage à du design fiction qu’à un projet tangible. Toutefois, il n’est pas impossible qu’à l’avenir, un entrepreneur fortuné décide de se faire construire une telle île. Imaginons un Elon Musk, par exemple, tenté par l’idée de réaliser une des idées les plus fantastiques de Jules Verne. Les leaders du capitalisme, maîtres des capitaux et du pouvoir d’investissement, détiennent en partie les clés de la société du futur. En décidant de consacrer de fortes sommes d’argent à certains projets qui n’appartiennent pour l’heure qu’au registre de l’imaginaire, ils se donnent les moyens de changer le monde radicalement. Si certains milliardaires envisagent de créer des colonies spatiales, d’autres des mondes virtuels paradisiaques, et d’autres la vie éternelle, l’utopie d’une colonisation des mers par des îles flottantes attend encore son mécène. Une telle perspective pourrait être intéressante et générer des milliards de profits. En effet, les réfugiés climatiques, chassés de leurs terres par la montée des eaux ou des catastrophes environnementales, auront besoin d’espaces où résider.

Les îles artificielles pourraient constituer des terres d’accueil pour ces individus qui sinon pourraient être tentés de rallier des pays occidentaux devenus très peu accueillants. La création d’îles artificielles, se déplaçant sur les océans en fonction des saisons, échappant à l’hiver et aux périodes des tempêtes grâce à une connaissance et une anticipation précise de la météo, pourrait faire de ces structures des sites paradisiaques susceptibles d’attirer un nombre croissant de personnes. Si L’Île à hélice était dans l’imaginaire de Verne habitée et construite par des personnes richissimes, il est fort probable que si ce projet se réalise, il soit destiné à des déshérités, à des victimes du dérèglement climatique. La création, la vente et l’entretien de telles structures pourrait constituer un marché colossal à l’avenir. En effet, il n’est pas impossible que les États les plus riches de la planète soient victimes des aléas climatiques et doivent proposer à leurs habitants de migrer sur ces structures aquatiques. Dès lors, des budgets considérables pourraient être consacrés à leur construction. L’utopie de l’humanité aquatique pourrait ainsi être une concurrente à celle de la conquête spatiale, plus difficile techniquement et potentiellement moins adaptée à la survie du corps humain. Les humains sont, en effet, adaptés à la vie sur des bateaux depuis des millénaires, plus qu’à celle dans des vaisseaux spatiaux, provoquant notamment des problèmes osseux et musculaires importants que les médecins et scientifiques ne savent pas corriger ou empêcher pour l’instant.

Ainsi, le technotype de l’ile à hélice pourrait bien être à l’origine d’un secteur d’activité considérable à l’avenir, faisant de l’imaginaire science-fictionnel l’origine et le moteur du capitalisme. Il est toutefois à craindre que ces technologies nuisent à l’environnement et provoquent une pollution maritime importante. La colonisation des océans pourrait aussi être associée à celle des fonds marins, où des villes pourraient être construites à l’avenir, pour faire face à la surpopulation terrestre. Par exemple, dans le jeu vidéo BioShock (2007), la ville sous-marine de Rapture a été construire au fond de l’océan Atlantique. Elle est constituée de bâtiments reliés entre eux par un réseau de tunnels de verre et de métal et d’un système de bathysphères. La colonisation de la mer, qu’elle soit sur ou sous-marine, suscite donc un imaginaire foisonnant qui pourrait stimuler l’intérêt de chercheurs et d’entrepreneurs à l’avenir.

L’idée d’île à hélice est aussi le support d’un imaginaire technique très riche de la part de Verne. Il expose un nombre important de technologies utopiques permises par l’électricité, alors en pleine expansion et à l’origine de la dynamique de la Révolution industrielle. Il est ainsi possible de produire « de la pluie sur commande ». Tous les passagers sont placés sous surveillance médicale grâce au dynamomètre, qui permet de mesurer sa force musculaire, au spiromètre, qui calcule la capacité pulmonaire, et au magnétomètre, qui évalue la force vitale. De même, « La plupart des commandes se font téléphoniquement et même téléautographiquement. (…). Le téléautographe est un appareil perfectionné qui transporte l’écriture comme le téléphone transporte la parole, sans oublier le kinétographe qui enregistre les mouvements et qui est pour l’œil ce que le phonographe est pour l’oreille, et le téléphote, qui reproduit les images (…) nous pouvons signer électriquement des mandats ou des traites ». Les livres phonographiques se trouvent dans les bibliothèques et l’électroculture permet d’accélérer la production et la taille des légumes. Les théâtrophones sont aussi des salles de concert où il est possible d’écouter de la musique ou des pièces de théâtre jouées à distance. Verne avait donc anticipé avec brio le fax, la télévision, les livres audio et la visiophonie. Ce précurseur utilisait une île comme support de son utopisme technologique.

Conclusion

L’Île à hélice est donc un livre à la postérité inachevée. Il est fort probable qu’à l’avenir, la technologie imaginaire centrale du récit finisse par devenir une réalité. Ainsi, Verne, à l’influence notoire sur plusieurs générations d’ingénieurs, d’architectes et d’entrepreneurs, rentrerait encore plus dans l’histoire comme le père fondateur d’un mouvement visant à peupler les océans avec des structures insulaires artificielles mobiles. Une véritable utopie de la conquête maritime pourrait mobiliser l’attention de nouveaux acteurs d’un capitalisme bleu, parti à la conquête de territoires encore peu explorés. Reste à déterminer à qui appartiendront ces structures, naviguant sur les eaux internationales ou de territoires étatiques.

De même, il est envisageable que des conflits éclatent entre ces îles artificielles, par exemple, pour le positionnement sur des lieux jugés plus ou moins prospères. L’avenir de la navigation, mais aussi généralement de l’humanité, pourrait donc passer par la construction de telles structures censées préparer l’espèce à sa mutation sous une forme semi-aquatique. La fusion des iles flottantes et des villes sous-marines pourrait ainsi préparer les humains à une colonisation des espaces maritimes sur lesquels il serait possible de développer des activités économiques et productives. Dans le projet Lilylpad, l’infrastructure est entièrement écoresponsable, condition indispensable au succès futur de cette utopie technologique qui fête ses 130 ans cette année.

Bibliographie

Callebaut Vincent, « Lilypad : Floating Ecopolis for Climatical Refugees », in Wang C.M., Wang, B.T., Large Floating Structures, Technological Advances, Springer, 2014, p. 303-327.

Chraïbi Aboubakr, « Ile flottant et œuf de “ruhh” », Quaderni di Studi Arabi, Nuova Serie, Vol. 3, 2008, p. 83-94. Url : www.jstor.org.

Lavondès Henri, « Jules Verne, les Polynésiens et le motif de l’île mouvante », Journal de la Société des Océanistes, 99, 1994, p. 131-139.

Michaud Thomas, De la fiction à l’innovation, ces visionnaires qui ont changé le monde, Éditions Le Manuscrit, Paris, 2022.

Moret Pierre, Planesiai, îles erratiques de l’Occident Grec, Revue des Études Grecques, 110-1, 1997, p. 25-56.

Patera Teodoro, « Un homme à demy : gender, esthétisme et reconnaissance dans “L’Isle des Hermaphrodites” », Studi Francesi, 189 (LXIII | III) 2019, p. 430-441.

Sadaune Samuel, Jules Verne et la mer, Locus-Solus, Paris, 2022.