Psychothérapeute dynamique-analytique et formatrice en connaissance de soi et développement personnel, Nicole Saliba-Chalhoub est Professeur des Universités à l’Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK), au Liban, où elle enseigne depuis 1998 la psychanalyse appliquée, l’herméneutique littéraire et l’esthétique du roman postmoderne. Elle a à son actif un ensemble d’articles et d’ouvrages scientifiques s’intéressant particulièrement à l’inconscient des textes, ainsi qu’une production romanesque illustrant, au travers de la fiction, sa posture de chercheure, dont le dernier titre en date est Quelques pas dans l’étrange (2019). Son dernier ouvrage en date s’intitule, pour sa part, Du mal-être dépressif au dépassement artistique. Mal et écriture du mal (2017) et s’intéresse à l’articulation de la chute dépressive à la création de l’œuvre d’art, en l’occurrence chez Georges Perec, Ernest Hemingway et Barbara.

Abstract

L’article se propose de se pencher sur le récit autobiographique de Virginie Linhart, L’Effet maternel, habité par un ensemble de traumatismes non approchés jusque-là par le sujet écrivant. L’enjeu en est d’analyser la motivation scripturale, en l’occurrence la mise en lumière de l’articulation entre le devoir transgénérationnel du silence (Eiguer, 2007), tant familial qu’historique, qui aliène et la transgression réparatrice que permet la mise en œuvre du projet d’écriture autobiographique. Au travers d’une approche psychanalytique du récit portant sur l’inconscient trangénérationnel (De Neuter, 2014), seront étudiés les motifs d’« effet maternel », d’imagos parentales, de mère défaillante (Freud, 2010, [1894]) et de « Nom-du-Père » (Lacan, 2005a, [1953]) absent. Seront tout également appréhendés les liens entre l’histoire personnelle symptomatique (Freud, 2005, [1926]) et l’histoire de la Shoah, toutes deux ancrées dans la loi d’un « silence structurant ». Ce silence serait, en effet, comme une véritable fabrique de psychoses, celles-ci se retrouvant, au final, contrebalancées par le « sinthome » du nœud borroméen (Lacan, 2005b. [1974-1975]), maintenant le sujet aux limites d’une vie qui se délite. L’article mettra enfin en lumière le rôle de l’écriture autobiographique dans l’avènement d’un véritable affranchissement intérieur, tout à la fois salvateur et recréateur, notamment grâce au passage de la mélancolie au deuil (Freud, 2011, [1917]).

Aquarelle d’une Sirène de Samuel Fallours au service de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales (1706–1712)

« L’écriture n’est en rien un remède, c’est un instrument d’émancipation ». Virginie Linhart, L’Effet maternel.

Introduction

On connaît Virginie Linhart en tant que metteure en scène française de documentaires politiques, historiques et sociologiques. Parmi les documentaires qu’elle a réalisés, on retrouve, par exemple, Vichy et les juifs (1997), Les Collabos 1940-1944 (1997), Mai 68 : dix semaines qui ébranlèrent la France (1998), Histoires de gauche (2003-2004), L’Énigme polonaise. Sortie du communisme : la grande négociation (2005), Après les camps, la vie (2009), Ce qu’ils savaient. Les Alliés face à la Shoah (2012), Jeanne Moreau l’affranchie (2017), Brigitte Macron, un roman français (2018), etc. On notera dans ce choix de titres de documentaires la prépondérance de trois thématiques : la Seconde Guerre mondiale, le communisme, Mai 68 et l’émancipation des femmes. Sans doute, ce choix ne pourrait-il pas étonner lorsque l’on sait que la documentariste en question est la fille de Robert Linhart, lui-même fils de rescapés du nazisme, sociologue et fondateur de l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes, et de Nicole Colas, biophysicienne et militante acharnée au sein du MLF (Mouvement de Libération des Femmes), dont Virginie Linhart épouse l’idéologie puisqu’elle est, à son tour, membre de collectif 50/50 qui milite pour l’égalité hommes-femmes au sein de l’audiovisuel et du cinéma. On serait bien plutôt porté à penser que le choix de Virginie Linhart aura été d’exprimer les influences familiales, voire transgénérationnelles qui lui sont propres au travers du genre du documentaire, pour assurer distance et objectivité, notamment grâce aux deux outils de l’enquête collective et de l’écriture historique.

Conséquemment, à l’annonce de la parution, en 2020, de son récit autobiographique, intitulé L’Effet maternel, son lectorat est pris d’un véritable mouvement de surprise : en effet, qu’est-ce qui aurait incité la documentariste à supprimer toute distance entre sa production et sa personne, à opérer ce volte-face pour se livrer à une écriture intimiste, dans laquelle la subjectivité est reine bien évidemment ? Plus encore, une écriture intimiste dans laquelle la « subjectivation », ce processus de co-émergence du sujet et de sa psyché, comme centre de la réalité, dans un langage et selon un point de vue renouvelés (Freud, 2012, [1915]), est l’enjeu fondateur du mouvement scriptural dans son entièreté ? Le lectorat aura peut-être oublié, au passage, que la subjectivité de la documentariste (et non sa subjectivation) s’était déjà frayé un chemin au travers de l’autofiction et de la biographie documentaire, notamment, dans deux œuvres en particulier : Le Jour où mon père s’est tu (2008) et La Vie après (2012), consacrés respectivement au silence du père et à celui du grand-père.

Quoi qu’il en soit, Virginie Linhart ne laissera pas son lectorat longtemps dans la perplexité : car, d’entrée de jeu, elle annonce les tenants mêmes de son projet d’écriture autobiographique. En effet, celui-ci a pour point de départ le besoin d’interroger une attitude cruelle et inattendue, celle de sa propre mère : « Tu n'avais qu'à avorter : il n'en voulait pas, de cette gosse ! Il n’en voulait pas ! » (Linhart, 2020, p. 7). Ce sont ces mots assassins, prononcés un matin d'été par sa mère, qui incitent la documentariste à entreprendre l’écriture autobiographique de L’Effet maternel, cette fois-ci, une œuvre consacrée à sa mère. La « gosse » dont il est question est la fille aînée de la documentariste, qui vient tout juste d’avoir 17 ans au moment de ce cri de haine. D'où vient alors la cruauté de celle qui est sa grand-mère ? « Que nous est-il arrivé ? Que s'est-il passé entre nous pour qu'elle soit capable de prononcer une phrase pareille ? J'ai pensé que tant que je n'aurais pas trouvé, je ne pourrais pas revoir ma mère » (Linhart, 2020, p. 7). Pour y répondre, Virginie Linhart va devoir remonter tout le cours de son histoire personnelle et, plus particulièrement, de sa relation complexe avec sa mère. Chemin faisant, la voilà qui croise alors l’histoire personnelle avec la grande Histoire, en ré-explorant les dégâts laissés par la Seconde Guerre mondiale et la Shoah dans la famille paternelle, mais aussi ceux causés par le féminisme des années 1970 dont sa mère a été une ardente militante, au détriment de ses propres enfants.

Le présent article se propose, dans ce sillage, de se pencher sur le texte autobiographique de Virginie Linhart pour en analyser, justement, le processus de subjectivation, lequel passe par les traumatismes personnels de la documentariste, articulés à un inconscient transgénérationnel (De Neuter, 2014), structuré par le silence (Eiguer, 2007), auquel vient mettre terme le geste scriptural autobiographique. Pour ce faire, l’article se déploiera sur trois parties : une première partie s’intéressera au motif de la mère défaillante, aux traumatismes et à la dépersonnalisation du sujet, en l’occurrence sa fille, que cette défaillance génère (Freud, 2010, [1894]) ; une deuxième partie se saisira du « silence structurant », comme devoir de loyauté (Ducommun-Nagy, 2012), en lien avec le « Nom-du Père » mutique et absent (Lacan, 2005a, [1953]), lui-même lié à une histoire familiale et transgénérationnelle productrice de psychoses ; enfin, une troisième partie jettera la lumière sur le parcours de la mélancolie au deuil (Freud, 2011, [1918]), lequel met terme à la fatalité psychique, grâce à la parole qui sauve et émancipe.

1. Mère défaillante et dépersonnalisation

Pour commencer, demandons-nous ce qu’est l’effet maternel, car, de toute évidence, le titre de l’œuvre ne saurait ne pas être d’emblée fortement suggestif. Le syntagme nominal formé par « l’effet maternel » relève en fait du lexique de la biologie et, plus précisément, de la génétique. Il s’agit d’un effet se manifestant dès l’ovogenèse, lorsque le phénotype d’une mère affecte directement le phénotype de sa progéniture. Il peut se manifester à différents stades du développement de la progéniture, en l’occurrence au stade pré-zygotique (le phénotype de la mère affecte la qualité du gamète), au stade post-zygotique prénatal (au travers des effets nutritionnels et non-nutritionnels), au stade post-zygotique post-natal (au travers du comportement de la mère). On voit donc l’étendue, voire l’amplitude de cet effet. Plus encore, puisqu’il est prouvé que l’effet maternel peut influencer de nombreux paramètres directement liés à la progéniture, tels que sa survie, sa croissance, son épanouissement, sa robustesse, etc., sans oublier qu’un phénomène épigénétique pourrait y être impliqué, comme un grand stress, une détresse subis par la mère au cours de l’ovogenèse, susceptibles d’avoir un grand impact sur la progéniture en question. En d’autres termes, dans ce dernier cas de figure, l’effet maternel se définirait comme la situation où le phénotype de la progéniture est influencé par l’environnement dans lequel la mère est immergée.

À la lumière de ces explications liées au titre de l’œuvre, le lecteur entre in medias res dans le récit de Virginie Linhart, en allant à la rencontre de la mère de la documentariste, au travers d’une page liminaire précédant le chapitre premier et se prolongeant dans celui-ci : trois pages concentrant déjà à elles seules tout l’impact de l’effet maternel, lequel provoque même la prise de décision d’écrire, comme dans une formidable mise en abyme, le livre qui l’évoque. « Et c'est cette femme, qui brandissait haut et fort sa liberté sexuelle, son mépris des conventions, nous stupéfiant matin après matin, nous ses enfants, par ses conquêtes toujours renouvelées, c’est cette femme qui hurle à la cantonade que j’aurais dû avorter parce que E. n’en voulait pas de cette gosse-là » (Linhart, 2020, p. 9-10). La rétrospection enclenchée dès le chapitre deuxième, le lecteur apprend à connaître la mère de Virginie Linhart dont le portrait psycho-moral et comportemental - « J'ai onze ans. Un dimanche, j'accompagne ma mère chez l'une de ses copines du Mouvement de libération des femmes (MLF). Je suis venue parce qu'elle a un garçon de mon âge. Quand on arrive dans l'appartement, E., le fils, est au piano » (Linhart, 2020, p. 11) - donne à voir une mère défaillante et aliénante, au sens psychanalytique des qualificatifs.

En effet, celle-ci est persuadée de pouvoir élever ses deux enfants, la narrée et son frère cadet, toute seule alors même que, profondément soixante-huitarde et farouchement engagée dans le militantisme au sein du MLF, elle les abandonne le plus souvent à eux-mêmes, le jour comme la nuit. Féministe et phallique, c’est une mère qui fume le cigare toscan, croque les hommes à pleines dents, multiplie les amants (tous les pères des amies de la jeune narrée y passent aussi), refuse d’avancer en âge, reprend des études de médecine, vit comme une jeune étudiante (mais travaille en même temps à l’hôpital) et fait du point cardinal de sa vie les vacances ensoleillées tous les ans à la Côte d’Azur jusqu’à l’achat de la maison de ses rêves, la maison de l’île où elle impose son règne majestueux sur toutes et tous. C’est aussi et surtout une mère qui mélange et confond tous les registres au point de prendre ses soupirants à sa fille pour en faire des amants de passage, d’interdire à celle-ci de s’épanouir, de lui imposer tous les ans depuis ses 16 ans le même jour d’anniversaire pour toutes deux, au cours duquel, sur une péniche, la star est la mère et non la fille, et, pis encore, une mère qui adopte, par un prolongement du jeu de miroirs malsain, un enfant dans la cinquantaine lorsque sa fille de 25 ans se retrouve enceinte.

Dans Narcissisme de vie, narcissisme de mort, André Green évoque le complexe de la mère morte, qui serait celui d’un enfant dont la mère est évitante au point de devenir inexistante. Il ne s’agit pas des conséquences de l’absence de la mère mais de celles d’une présence particulièrement défaillante, autrement désignée par une présence morte, pour des raisons diversifiées. Green qualifie cette situation de catastrophe dans le lien mère-enfant, notamment quand celle-ci advient alors que l’enfant est trop jeune pour élaborer psychiquement le drame qui lui arrive dans son lien primordial à la vie. Il en résulte, pour l’enfant, une fragilisation du socle narcissique, doublée d’une impossibilité de faire confiance à autrui comme à soi-même, de créer des liens d’amour et, conséquemment, de se croire voué à l’épanouissement et au bonheur. La catastrophe s’apparente donc « à un noyau froid, (…) qui laisse une marque indélébile sur les investissements érotiques des sujets en question » (Green, 2007, [1987], p. 256).

Dans ce sillage, il ne serait plus étonnant pour le lecteur d’apprendre que la narrée, devenue adolescente, s’efface complètement au profit du rayonnement de sa mère, croyant peut-être pouvoir de la sorte la ramener à sa maternité, conquérir enfin son amour ou, pis encore, craignant d’envenimer la situation au point d’avoir à en payer le prix encore plus cher que celui du désinvestissement de l’amour maternel à son égard. Car, le sujet non aimé, abandonné à sa solitude, croit bien que la présence-absence de sa mère est de sa faute propre et « que cette faute est liée à sa manière d’être (…) ; en fait, il lui devient interdit d’être » (Green, 2007, [1987], p. 259) : « (…) j'entretiens avec ma mère des relations complexes. Elle qui aime tant séduire, surtout les hommes bien plus jeunes qu'elle, n'est pas préparée à vivre avec une fille adolescente qui la vieillit immanquablement. À mon corps défendant, je suis prise dans une relation de rivalité et de jalousie qui me terrifie. J'ai peur d'attirer les hommes. J'ai peur de faire de l'ombre à ma mère. Pire, j'ai peur qu'ils ne me préfèrent à ma mère. Ça, je sens instinctivement qu'elle ne pourrait le supporter. Les vacances de l'année précédente, celles de mes quatorze ans, ont été une catastrophe de ce point de vue ; depuis, j'ai conscience qu'il faut que je fasse très attention » (Linhart, 2020, p. 18) ; « (…) en débarquant dans l'adolescence, je découvre qu'il y a des choses avec lesquelles ma mère ne plaisante pas. Les hommes, c'est pour elle. La prudence est la règle. Je rase les murs, je suis une adolescente discrète, je ne veux pas plaire, ça fâche trop maman, ça me met trop en danger » (Linhart, 2020, p. 20).

Habitée par le complexe de la mère morte, la narrée se livre, en grande partie inconsciemment, à l’auto-sabotage et s’achemine petit à petit vers la dépersonnalisation, qui est le sentiment de perte de sens de soi-même, toujours au profit de la mère trop dangereuse pour être supplantée ou détruite. La dépersonnalisation serait comme la conséquence de l’absence d’amour maternel dont la déception primaire qu’elle génère aura été refoulée et qui revient, selon Freud, sous la forme d’une inquiétante étrangeté : « On appelle " Unheimliche " [ou inquiétante étrangeté] tout ce qui aurait dû rester caché et qui se manifeste. (…) Elle prend naissance dans la vie réelle lorsque des complexes infantiles refoulés sont ranimés par quelque impression extérieure » (Freud, 1976, [1933], p. 136). En effet, l’adolescente connaît une première expérience sexuelle à 20 ans avec un copain de vacances, en l’occurrence E. qui joue du piano et qui se retrouve avec eux tous les étés depuis ses 11 ans. Mais la rupture advient tout de suite après, étant donné qu’elle n’a pas vu d’approbation, de bénédiction dans les yeux de sa mère. Ses premières amours, qui durent sept ans, sont avec un jeune homme, prénommé Nikola, « le punk du flipper » (Linhart, 2020, p. 20), un paria, sans études, sans situation sociale, en somme un jeune homme dont la mère de la narrée ne remarquera même pas l’existence, ou en tout cas qu’elle ne cherchera pas à séduire.

Sept ans plus tard, la rupture avec Nikola qu’elle n’aime pourtant plus ni ne désire plus génère sa première grande dépression, au cours de laquelle la narrée ne contrôle plus rien ni ne se reconnaît en quoi que ce soit : « Lui, [Nikola], il fait la seule chose possible : il entame tout de suite une nouvelle histoire. Malheureusement, il choisit la sœur de ma meilleure amie. Tant que je l’ignore, je parviens à donner le change malgré la douleur de la séparation. Mais lorsque je l’apprends, je plonge aussitôt dans un trou sans fond ; comme si la dépression, qui me guettait depuis tant d’années, n’attendait que ce moment pour me tomber dessus. Impossible de m’arrêter de pleurer. Le jour, la nuit. En cours, à la maison, chez des amis. Dans la rue, au restaurant, au cinéma où l’on me traîne voir un film comique dans l’espoir de me soustraire quelques instants à ma peine. Je pleure partout, tout le temps. Une vallée de larmes. Un chagrin insurmontable » (Linhart, 2020, p. 25). En réalité, la dépression a sans doute toujours été là, de manière masquée, latente, réduite au silence par le rythme de vie effréné et tout à fait désorganisé de cette famille monoparentale.

La rupture avec Nikola vient donc lever le masque et donner libre cours à l’expression d’une dépression primordiale, au sein de laquelle la mère morte est bel et bien un objet introjecté. Encore bien fragile après cette rupture et en dépit des multiples tentatives de colmater ses plaies traumatiques, la narrée devient l’amante durant quelque temps d’un ancien amant de sa mère, œuvrant au travers de la séduction à le convaincre d’investir avec celle-ci dans l’achat trop onéreux de la maison de l’île : « La scène se déroule dans la rue principale de l'île où ma mère possède une maison de vacances depuis vingt-cinq ans. À peu près l'âge que j'avais lorsqu'elle l'a achetée. Cette maison, je l'ai payée de mon propre corps. Du moins en partie. Elle n'avait pas suffisamment d'argent pour l'acquérir seule, elle m'a envoyée convaincre Marc, avec qui elle souhaitait l'acheter en copropriété. J'ai couché avec lui. Une liaison s'en est ensuivie avec cet homme, de dix ans de moins qu'elle et de quinze ans mon aîné, qui avait été l'un de ses amants au cours de ces années où elle mettait dans son lit tous ceux qu'elle rencontrait. Tous » (Linhart, 2020, p. 9).

Ainsi, du fond de sa dépression dépersonnalisante, la narrée se scinde d’avec elle-même pour épouser la posture de la mère aliénante et obtenir pour elle qu'elle puisse s'offrir la maison de ses rêves. Enfin, dans un dernier geste d’identification morbide, profondément empreinte de l’idéologie MLF de sa mère, la narrée fait un enfant toute seule : lorsque s’étant remise avec E., pourtant marié et pas du tout près de divorcer, elle se voit abandonnée enceinte, elle refait alors une chute dépressive violente, toujours sur fond d’abandon primordial, ne pouvant pas assurer les impératifs d’une vie intime de mère célibataire et d’une vie professionnelle très exigeante, d’autant que sa propre mère n’est pas disponible pour l’y aider étant donnée qu’elle a elle-même, au même moment, adopté un nouveau-né. Pour aucun de ses appels au secours sous-jacents, tant au travers de ses dépressions qu’au travers de ses comportements identificatoires, la narrée ne sera récompensée d’un retour de l’objet d’amour primaire, la mère. La narrée subit donc l’épreuve du fading, que Roland Barthes définit si bien comme suit : « Épreuve douloureuse selon laquelle l’être aimé semble se retirer de tout contact, sans même que cette indifférence énigmatique ne soit dirigée contre le sujet amoureux ou prononcée au profit de qui que ce soit d’autre, monde ou rival. (…) Le fading de l’autre, quand il se produit, m’angoisse parce qu’il semble sans cause et sans terme. Tel un mirage triste, l’autre s’éloigne, se reporte à l’infini et je m’épuise à l’atteindre » (Barthes, 1977, p. 129).

D’ailleurs, la mère finit par l’oublier complètement en la remplaçant par un enfant adopté ; elle s’autorise à creuser encore plus le gouffre entre elles lorsqu’au lieu d’exposer la photo de sa propre fille dans la maison de l’île, c’est celle d’E., qui a malmené et abandonné sa fille comme une souillure au moment de sa grossesse, qu’elle expose en affirmant qu’elle l’a toujours aimé et admiré au plus haut point. Et, comble de la supplantation de la chair de sa chair, elle décide au bout du compte de léguer la maison de l’île à sa petite-fille Lune, la fille de la narrée, en déshéritant ses propres fils et fille, et en risquant de provoquer un conflit intrafamilial dans la fratrie de Lune.

Aussi, à la lumière des arguments qui précèdent, le lecteur peut-il désormais comprendre à quel point l’effet maternel aura été ravageur sur Virginie Linhart. Il peut comprendre, en outre, que le cri de haine de la mère - « Tu n'avais qu'à avorter : il n'en voulait pas, de cette gosse ! Il n’en voulait pas ! » - qui incite Virginie Linhart à entreprendre ce projet autobiographique pour mieux appréhender son histoire personnelle, n’est bien probablement que le revers du vrai cri originellement étouffé, celui du désir d’autrefois de la mère d’avorter de Virginie et de sa rancœur de ne pas l’avoir fait.

2. Absence du Nom-du Père et chape de silence létale

L’enquête rétrospective que mène Virginie Linhart pour comprendre ce qui a pu provoquer ce cri de haine de sa mère la met sur la voie du croisement de l’histoire familiale avec la grande Histoire. En effet, le récit est axé sur deux marqueurs de l’histoire personnelle de Virginie Linhart : Mai 68 d’une part et la Shoah de l’autre. Or, les deux sont intimement liés. En effet, beaucoup de meneurs du mouvement soixante-huitard avaient des parents descendants de la Shoah. Mais aussi, en ce qui concerne L’Effet maternel, la Shoah apparaît comme le lieu même de la loi du « silence structurant »[1] (Frischer, 2008), celle de se taire pour ne pas exposer au grand jour sa honte d’être juif, d’avoir de la famille ayant été exterminée en déportation et d’y avoir soi-même survécu après avoir subi force humiliations inénarrables. Or, le « silence structurant » est en fait une machine à provoquer des psychoses : il suffit pour s’en persuader de voir comment la grand-mère paternelle Masha, en cavale à Nice pour fuir la déportation et folle de peur à l’idée de perdre son nouveau-né (le père de la narrée, en l’occurrence Robert Linhart), entre définitivement en délire, comment le grand-père paternel, Jacob, refuse désormais de parler polonais, comme de parler yiddish et entre dans le silence définitif sur leurs origines et sur leur passé lors de la Seconde Guerre mondiale.

C’est bien ce même silence qui génèrera ultérieurement la dépersonnalisation dépressive du père de la narrée et son entrée dans le mutisme. Ainsi, avant la dépression à répétition de Virginie Linhart et sa dépersonnalisation propre, son père lui-même, au summum de sa gloire, ayant été le fondateur en 1966 de l’Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes, connaît de graves problèmes psychiques alors même que Mai 68 en est plein déploiement. En 1981, enseignant-chercheur en sociologie et alors qu’il est encore et toujours salué pour son ouvrage au succès retentissant, paru en 1978, L’Établi, il tente de se suicider. Sauvé in extremis, il entre dans un mutisme familial et politique qui se prolongera plus de deux décennies, ponctuées par des rechutes dépressives graves et des allers-retours en service psychiatrique. Nous pourrions bien ici parler d’identification aggravée au « silence structurant » adopté, en amont, par Jacob : car, si celui-ci réussit, dans l’après-guerre, tout en gardant le silence sur les drames qui l’avaient amené, ainsi que sa femme et son fils en France, à travailler comme expert-comptable pour des tailleurs notoires de Paris, en élevant quasiment seul ses deux enfants, Robert et Danielle, Masha étant définitivement malade, son fils, pour sa part, ne réussit pas à maintenir le cap et sombre à plusieurs reprises dans la dépersonnalisation, voire la déréalisation, en consolidant bien plus encore la loi du silence.

S’agissant de la narrée, elle entre, elle aussi, dans le silence destructeur. Elle s’était tue quand sa mère exerçait sur elle des traumatismes réitérés ; elle s’était tue lors de ses chutes dépressives, quelque douloureuses qu’elles aient été ; elle s’était tue quand E. l’avait abandonnée, enceinte et littéralement à genoux ; elle s’est tue lorsqu’elle a perdu l’un des deux jumeaux qu’elle portait dans son ventre et qu’il a fallu, après une intervention particulière, garder l’embryon mort jusqu’à terme et accoucher, conséquemment d’un garçon mort ; elle s’est tue lorsqu’elle s’est retrouvée seule avec sa nouvelle-née, Lune, sans personne pour l’aider à redevenir une femme debout, encore moins sa mère qui avait trouvé bon d’adopter un enfant au même moment… Et ce silence, dans ses formes variées, ce silence qui semble taire un lourd secret impossible à mettre en mots, c’est bien la Shoah en héritage, comme elle le constate au moment où elle écrit cette autobiographie. En effet, « le secret se transmet d’une façon énigmatique et, par son mutisme, l’enfant s’identifie au non-dit des parents » (De Neuter, 2014, p. 54) et ainsi de suite de génération en génération. Il s’agit bien de ce que le psychiatre américain Ivan Boszormenyi-Nagy, spécialiste de psychogénéalogie, désigne par la « dette de loyauté » au sein de la famille, tant de manière horizontale (entre les membres de la famille) que de manière verticale (entre les descendants et leurs ascendants) : « Par définition, la loyauté implique que nous privilégions les intérêts de nos proches par rapport aux autres gens » (Ducommun-Nagy, 2012, p. 25), fût-ce à nos propres dépens, comme c’est le cas pour Virginie Linhart dans sa relation avec sa mère, où ce sont les intérêts de celle-ci qui ont tout le temps la primauté, comme dans son rapport à son père, qui lui impose de répéter le scénario du mutisme, lui-même hérité du grand-père.

Cette dette de loyauté peut être éthique, psychologique, systémique, factuelle et/ou existentielle (Ducommun-Nagy, 2012, p. 18-20) ; dans tous les cas de figure, la dette de loyauté génère « un surmoi anti-autonome » (Ducommun-Nagy, 2012, p. 19), nourri par l’intériorisation inconsciente que les enfants font du mal à leurs parents en ne leur ressemblant pas, en ne pensant ni n’agissant comme eux. Car, « tout pas vers l’autonomie peut alors générer un sentiment de culpabilité. C’est ensuite pour éviter ce sentiment désagréable que les enfants renoncent à leurs projets personnels » (Ducommun-Nagy, 2012, p. 19). Toujours est-il que s’agissant de la Shoah en particulier, « le processus d’autonomisation des descendants semble quasi impossible, puisqu’établir des relations intimes en dehors du cadre familial parental est vécu avec culpabilité. De ce fait, les membres de la deuxième génération peuvent ressentir d’importantes difficultés à remplir leurs rôles de conjoint(e) et de parent. Par rapport à leurs propres enfants (la troisième génération), ils vivent un sentiment de dépendance affective importante car ils tentent d’obtenir d’eux une forme de réparation pour leur jeunesse entachée. Ainsi cette deuxième génération a-t-elle l’impression de vivre un échec tant comme enfant que comme parent » (Fossion et al., 2006, p. 117). D’où la perduration du silence dans le cas de Virginie Linhart…

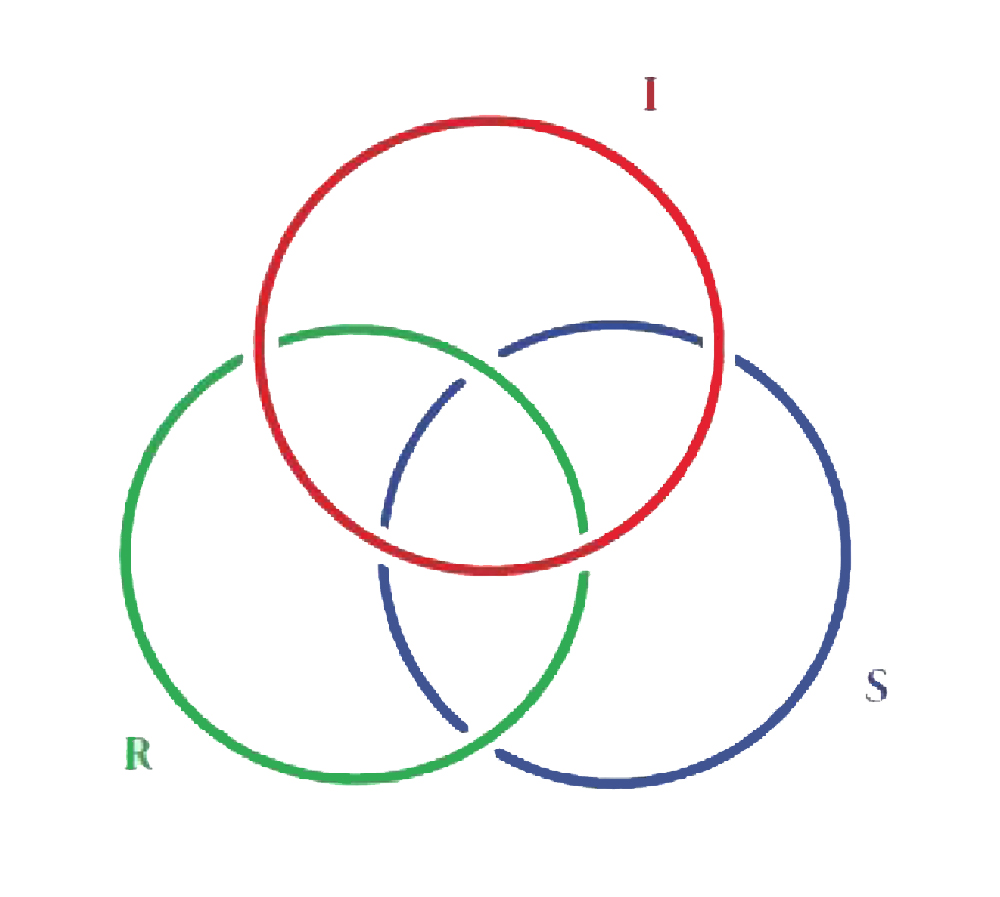

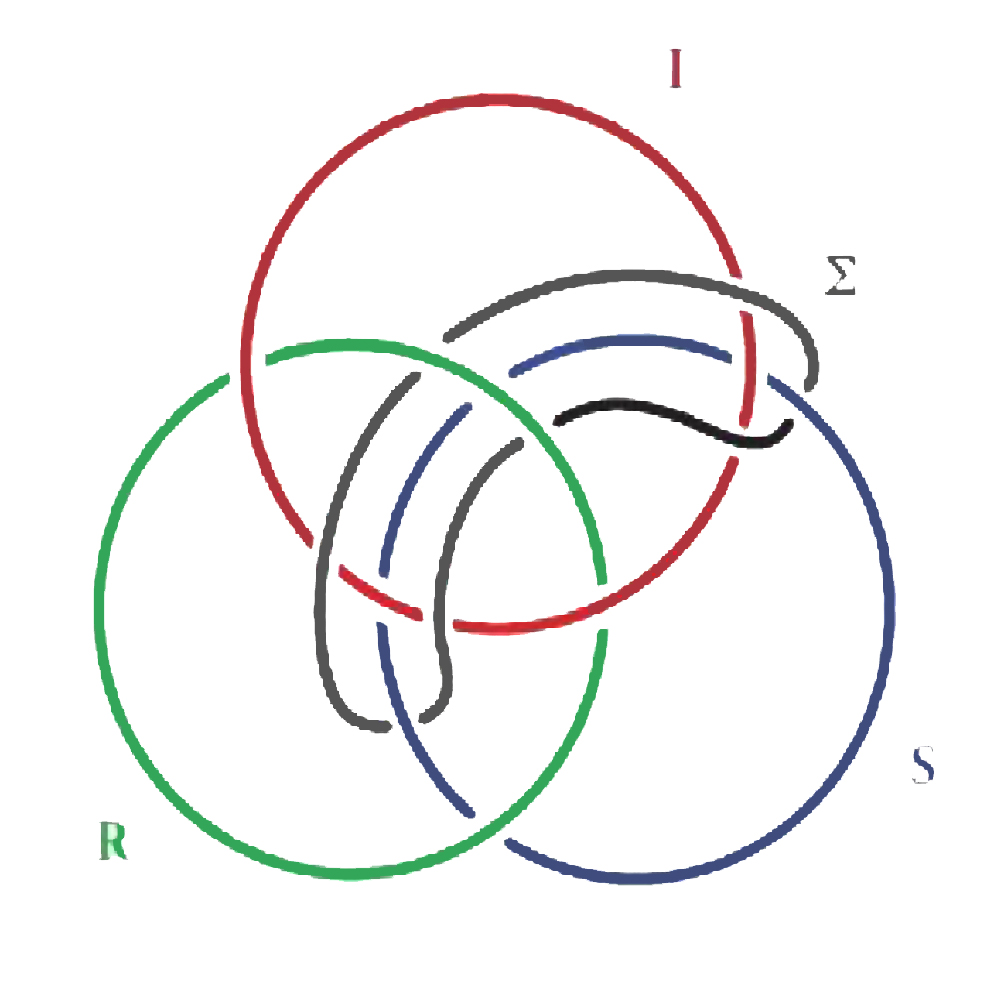

Quoi qu’il en soit, le père de la narrée, lui, est sans doute la toute-première personne à l’avoir abandonnée, tout à la fois à cause de son mal-être psychique, de son « silence structurant » et de son divorce bien trop précoce d’avec sa mère. Il n’est donc jamais là pour la sauver de quelque danger que ce soit, à commencer par celui représenté tant par le train de vie de sa mère, que par son idéologie MLF. De surcroît, le père n’est pas là non plus pour sauver sa fille de l’acte incestuel (ou tout franchement incestueux), quand elle s’oblige à se livrer à Marc, pour que celui-ci accepte d’acheter la maison de l’île avec sa mère. Il est tout autant le parent absent quand elle se sabote dans une relation avec un vaurien, punk et sans études, durant sept ans, encore moins quand E. l’abandonne à son sort, alors qu’elle est enceinte de jumeaux, etc. Force est de nous rappeler, dans ce sillage, le concept du « Nom-du-Père », qui, selon Lacan, rappelle que le père incarne l’imago même de celui qui représente l’interdit, le « Non » et le socle des règles et des principes : « C’est dans le Nom-du-Père qu’il nous faut reconnaître le support de la fonction symbolique qui, depuis l’orée des temps historiques, identifie sa personne à la figure de la loi » (Lacan, 1953, p. 278). Il y a donc bien ici faillite du Non du Père / Nom-du-Père, seul gardien, toujours selon Lacan, du maintien du nœud borroméen (Lacan, 2005b. [1974-1975]) pour l’enfant, nœud qui structure la psyché en trois cercles noués et codépendants, en l’occurrence l’Imaginaire, le Réel et le Symbolique, notamment dans le cas des névroses[2]. Or, comme le « silence structurant » pourrait bien précipiter le sujet, en l’occurrence Virginie Linhart, dans la psychose, un « sinthome » (Lacan, 2005b. [1974-1975]) advient, sous forme d’un quatrième lien qui viendrait maintenir le nœud pour protéger le sujet d’une psychose qui le guette[3]. Car, dans le cas des psychoses, le nœud borroméen se défait dès l’impossibilité pour l’un des trois cercles de rester lié aux deux autres.

En somme, l’absence du père et la chape de silence létale héritée et consentie par dette de loyauté à l’égard des ascendants paternels auront livré tout entière Virginie Linhart à la mère défaillante et aliénante de qui elle subit l’effet (maternel), comme aux aléas d’une vie dans laquelle le scénario des traumatismes semble se répéter à l’infini. « Car, comment concilier l’amour dont nous sommes redevables [à nos ascendants] avec l’horreur que nous inspirent certaines de leurs conduites ? Comment nous sentir à la fois dignes et purs et tolérer que nous les portions en nous ? Comment les défendre sans nous salir à notre tour ? » (Eiguer, 2007, p. 42).

3. De la mélancolie au deuil : rupture de la fatalité psychique du transgénérationnel

Selon Freud, « associer le deuil et la mélancolie paraît justifié par l’aspect général des deux états. Dans les deux cas, les circonstances déclenchantes, dues à l’action d’événements de la vie, coïncident elles aussi, pour autant qu’elles apparaissent clairement. Le deuil est régulièrement la réaction à la perte d’une personne aimée ou d’une abstraction mise à sa place, la patrie, la liberté, un idéal, etc. L’action des mêmes événements provoque chez de nombreuses personnes, pour lesquelles nous soupçonnons de ce fait l’existence d’une prédisposition morbide, une mélancolie au lieu du deuil. Il est aussi remarquable qu’il ne nous vienne jamais à l’idée de considérer le deuil comme un état pathologique et d’en confier le traitement à un médecin, bien qu’il s’écarte sérieusement du comportement normal. Nous comptons bien qu’il sera surmonté après un certain laps de temps et nous considérons peu convenable, voire malsain, de le perturber » (Freud, 2011, [1917], p. 20). La citation freudienne nous apprend à discerner dans le comportement de Virginie Linhart un état mélancolique amenant le sujet à se déprécier, voire à se saboter, la mélancolie se caractérisant « du point de vue psychique par une dépression profondément douloureuse, une suspension de l’intérêt pour le monde extérieur, la perte de la capacité d’aimer, l’inhibition de toute activité et la diminution du sentiment d’estime de soi qui se manifeste par des reproches et des injures envers soi-même et va jusqu’à l’attente délirante du châtiment » (Freud, 2011, [1917], p. 20-21).

Sans doute le pire des châtiments dans le cas de Virginie Linhart, qui souffre de la perte de l’amour maternel, de l’absence sécurisante du père, de l’abandon lâche de l’être aimé, tout en s’en estimant responsable (par un mécanisme de retournement de la faute sur soi), est-il de porter la mort dans ses entrailles : l’un des jumeaux dont elle est enceinte, le garçon en l’occurrence, est atteint de trisomie 13 ; une intervention permet alors, au travers d’une grande aiguille, d’inoculer un produit interrompant son processus de vie sans se répandre dans l’autre poche et, donc, sans atteindre sa jumelle (ce sont deux embryons séparés). La narrée devra alors porter en elle, dès le sixième mois de grossesse, un bébé mort aux côtés d’un bébé vivant, et cela jusqu’à l’accouchement. Et toujours en s’acculant au silence le plus dangereux, celui qui flirte avec le déni psychotique : « Je ne parle jamais de ce qui m’est arrivé comme si rien ne s’était passé, je dirais même c’est comme si je n'étais pas enceinte. Bien sûr j’ai ce ventre énorme mais je fais comme s’il n’existait pas, comme si je n’attendais pas un bébé. Je m’absente de ma propre histoire, de mon propre corps » (Linhart, 2020, p. 105-106). Certes, ici, la dépersonnalisation confine au trouble dissociatif de la personnalité, de nature psychotique, mais le lecteur apprendra, quelques pages plus tard ,que le « sinthome » continue de tenir bon et qu’au final le nœud borroméen ne se défera pas.

Il faudra, en tout cas, dix ans à la narrée pour faire enfin le travail du deuil de l’enfant mort dans ses entrailles, dix ans durant lesquels elle garde comme une bouée de graisse autour de son ventre qui fait croire aux autres qu’elle est enceinte. C’est un rêve à l’apparence de cauchemar qui lui permet de dire adieu à son garçon mort avant de naître, en le laissant tomber dans un précipice noir, n’en pouvant plus d’essayer de le retenir du bout des bras. C’est aussi aux lendemains de ce rêve qu’elle retrouvera enfin sa silhouette originelle. Le travail du deuil, en l’occurrence, sur l’ensemble de ses traumatismes et chutes dépressives, permettant à la narrée de transcender sa mélancolie pour accepter la perte d’amour originelle, la loi du silence de laquelle elle avait hérité et tout ce qui s’en était ensuivi, est « forcé » petit à petit par Lune, la jumelle sans frère. En effet, six semaines après sa naissance, la narrée constate avec une peur panique que Lune ne bouge pas la tête, que son regard est figé. Tout à son auto-sabotage et à son auto-flagellation, elle la croit aveugle. Il s’avèrera que Lune souffre juste d’un torticolis : elle aurait arrêté de bouger la tête dans l’utérus de sa mère quand son jumeau avait cessé de vivre. « L’obstétricien est un homme envers lequel j’ai une immense gratitude, jamais je n’oublierai le temps qu’il m’a consacré pendant cette folle grossesse. Il n’en reste pas moins médecin, ce n’est pas un psychanalyste, il tient à distance la vie intra-utérine. Ce qui l’intéresse, c’est le présent. " L’important, c’est que nous soyons parvenus à mettre Lune au monde et qu’elle aille bien. C’est une victoire incroyable et vous devez la vivre ainsi ". Ses mots sont justes mais ils arrivent trop tôt pour moi. Il faudra du temps pour que je comprenne quelle chance j’ai eue que Lune soit en vie. Il me regarde, je suis effondrée. Je lis l’inquiétude dans son regard. " Je vais vous prescrire des antidépresseurs. Il faut absolument que vous soyez aidée. Il faut tenir, il n’y a pas d’autre choix " » (Linhart, 2020, p. 115), d’autant qu’elle est tout à fait seule à s’occuper de sa fille que son père, E., ne voudra ni reconnaître ni même connaître.

Par ailleurs, Lune refuse de boire tout son biberon et n’en accepte que la juste moitié jusqu’au jour où sa mère se retrouve obligée, à l’incitation d’une amie, de lui expliquer à l’oreille que son frère jumeau est bel et bien mort, qu’il n’a plus besoin de se nourrir (en réalité, sans doute le dit-elle à elle-même), explication après quoi Lune se met à boire tout son biberon. Enfin, Lune est une hurleuse ; elle pleure et crie tout le temps, notamment à des heures si improbables à tel point que sa mère craint que les voisins n’appellent la DASS pour abus d’enfant. En fait, Lune ne veut pas se taire comme sa mère : elle hurle continuellement, refuse toute espèce de silence. La narrée a beau faire pour apaiser les cris de sa toute petite fille, il n’y a rien à y faire : contrairement à sa mère, la nouvelle-née hurle la mort de son jumeau, l’abandon de son père et la fragilité mutique de sa mère. Conséquemment, elle semble bien rompre le fil trangénérationnel de l’effet maternel en affichant sa révolte et en refusant de se taire. En tout cas, son prénom, Lune, qui a été inspiré à la narrée dans un rêve, laisserait entendre le retour du principe féminin, non dans toute son omnipotence aliénante tout à l’instar de sa grand-mère maternelle, mais dans toute sa présence à faire advenir (on penserait dans ce sillage à la totalité féminine incarnée par le cycle de la lune). Il y a donc eu une « intrication psychique » (Freud, 2011, [1917], p. 42) de nature positive entre la petite fille et sa mère de sorte que celle-là accède à la survie, voire à la vie en imposant inconsciemment à sa mère de s’affranchir de sa mélancolie destructrice, de procéder à « un renoncement à l’objet primaire » (Freud, 2011, [1917], p. 42) et d’accéder au deuil reconstructeur.

C’est dans ce sillage que Paul fait son apparition dans la vie de toutes deux, devenant l’amoureux et l’époux de la mère et le père adoptif de la fille. Grâce à lui, une vraie famille voit le jour, une belle fratrie aussi. Grâce à lui, par ailleurs, Lune est protégée du « maléfice » de sa grand-mère maternelle, comme lorsque celle-ci voudra lui léguer la maison de l’île, cherchant à générer par-là une sorte de schisme au sein de la grande famille. « Paul a rappelé la loi du père, Paul a parlé de l’appartenance familiale, Paul a évoqué le lien de la fratrie. Là où j’avais échoué, Paul est parvenu à convaincre Lune de renoncer à la folle donation. Lune est le fruit de mon histoire, de ces années 1970 qui m’ont façonnée, mais aussi de notre amour. Son destin est dans ce XXIe siècle qui s’ouvre à elle. Alors aujourd’hui je peux l’écrire : l’effet maternel ne touchera pas les descendants des descendants » (Linhart, 2020, p. 148).

Lune aura donc la mère réparée et bienveillante et le père présent et protecteur dont la narrée n’avait pu bénéficier. Le récit se ferme sur cette clausule fort prégnante : « Au fait, la maison dans l’île est à vendre » : l’effet maternel est définitivement aboli.

Conclusion

Selon Virginie Linhart, L’Effet maternel n’est pas un livre à charge, il ne comporte aucune rancœur. C’est bien plutôt une auto-analyse pour comprendre essentiellement l’impact qu’une mère soixante-huitarde aura eu sur sa fille, laquelle a traversé beaucoup de douleurs avant de pouvoir se reconstruire et parvenir à une vie équilibrée. Le récit serait donc un chemin de paroles, justement pour dire ce qui a été longtemps tu, en brisant le silence hérité par la famille paternelle, mais sans doute aussi pour pardonner et (se) « réparer », comme le dirait la psychanalyse. Le récit sert aussi et surtout à émanciper Lune (âgée de 22 ans au moment de la parution du roman en 2020), à l’affranchir tout à la fois de la chape du silence et de la transmission transgénérationnelle de l’« effet maternel », par la parole même de sa propre mère.

Quand bien même écrire ne saurait transformer le passé, ni faire en sorte que les misères psycho-morales vécues se retrouvent transmutées comme dans l’œuvre alchimique, il n’en demeure pas moins que la parole, l’acte scriptural assurent l’émancipation, ici celle de la documentariste. En racontant son histoire, en écrivant son autobiographie, Virginie Linhart s’affranchit tout à la fois du « silence structurant », comme du genre autobiographique lui-même, en donnant à connaître une autre manière de se raconter, celle qui marie le particulier et le général, l’intime et le socio-historique. Et d’affirmer : « Je n’ai jamais pensé " L’Effet maternel " comme un règlement de compte intrafamilial pour différentes raisons. (…) je crois que si l’on est dans le registre du règlement de compte, on perd ce que le récit a de général au sens historique et politique des termes. Je me souviens que pour mon livre " Le Jour où mon père s’est tu ", les filles et les fils de parents révolutionnaires qui parvenaient à me parler de leur enfance et de leurs relations familiales étaient ceux qui précisément étaient sortis du règlement de compte, comme si pour témoigner, pour raconter, pour expliquer, il fallait être capable d’avoir compris et pardonné. (…) Dans " L’Effet maternel " j’ai voulu m’extraire du règlement de compte pour inscrire ma trajectoire dans tout ce qui peut faire sens pour les autres. C’est la raison pour laquelle ce que j’appellerais " l’histoire du monde " est si présente dans ce récit, à savoir l’histoire de la Shoah, l’histoire de Mai 68, l’histoire du féminisme, l’histoire aussi des relations entre les hommes et les femmes au XXe siècle. Si je m’enracine dans ces histoires-là, je sors de mon particularisme pour devenir toutes celles et tous ceux qui ont à voir avec ces épisodes-là, je témoigne de ce que cette histoire-là me fait, ce qui permet d’inscrire le rocambolesque de ma vie dans un décor commun à de nombreux lecteurs » (Boutouillet, 2020, p. 4-5).

Cette vision de l’écriture intimiste, qui nous parvient à travers L’Effet maternel, ne saurait ne pas ramener à notre mémoire le discours théorique barthésien sur le défi de l’écriture portée par l’affect : « Savoir qu’on n’écrit pas pour l’autre, savoir que ces choses que je vais écrire ne me feront jamais aimer de qui j’aime, savoir que l’écriture ne compense rien, ne sublime rien, qu’elle est précisément là où tu n’es pas - c’est le commencement de l’écriture » (Barthes, 1977, p. 116).

Annexe

Le nœud borroméen liant l’Imaginaire, le Réel et le Symbolique

« Deux à deux, les ronds sont libres, mais les trois sont noués. Deux quelconques sont noués par le troisième. Et dans ce nouage, chacun joue strictement le même rôle. C’est ce qu’il faudrait pour le sujet : que pour lui, R, S et I tiennent ensemble, sans se mélanger » (Skriabine, 2011, p. 265).

Le sinthome

Le raboutage est désigné par le « sinthome » (E) dans la théorie lacanienne : dès que le nœud fait défaut, il intervient « pour assurer le nouage du nœud borroméen » (Skriabine, 2011, p 267) et empêcher l’avènement de la psychose.

Bibliographie

Corpus

Virginie Linhart, L'Effet maternel, Paris, Flammarion, 2020.

Articles et ouvrages

Roland Barthes, Fragments d’un discours amoureux, Paris, Seuil, 1977.

Pierre-Christophe Cathelineau, « Introduction : Implications cliniques du nœud borroméen », dans La revue lacanienne, 2010/1, n° 6 | p. 7-10, ERES. Url : www.cairn.info [consulté le 23/3/2022].

Vincent Clavurier, « Réel, symbolique, imaginaire : du repère au nœud », dans Essaim, 2010/2, n° 25 | p. 83 à 96, ERES. Url : www.cairn.info [consulté le 23/3/2022].

Patrick De Neuter, « La transmission transgénérationnelle », dans Cahiers de psychologie clinique, 2014/2, n°43, p.43-58, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur. Url : www.cairn.info [consulté le 17/02/2022].

Catherine Ducommun-Nagy, « Comprendre les loyautés familiales à travers l’œuvre d’Ivan Boszormenyi-Nagy », dans Enfances et psy, 2012/3, n°56, p.15-25, ERES. Url : www.cairn.info [consulté le 03/5/2022].

Alberto Eiguer, « Le surmoi et le transgénérationnel », dans Le divan familial, 2007/1, n°18, p.41-53, Éd. In Press (revue en ligne). Url : www.cairn.info [consulté le 17/02/2022].

Pierre Fossion et al. « Résilience familiale et transmission transgénérationnelle du traumatisme de la Shoah », dans Annales Médico-Psychologiques, 2006/1, no 164 | p. 115-119, Elsevier SAS. Url : www.em-consulte.com [consulté le 20/4/2022].

Dominique Frischer, Les enfants du silence et de la reconstruction. La Shoah en partage, Paris, Grasset, 2008.

Sigmund Freud, Inhibition, symptôme et angoisse, Paris, PUF, 2005. [1926].

Sigmund Freud, Névrose, psychose et perversion, Paris, PUF, 2010. [1894].

Sigmund Freud, Deuil et mélancolie, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 2011. [1917].

Sigmund Freud, Pulsions et destins des pulsions, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 2012. [1915].

Sigmund Freud, Essais de psychanalyse appliquée, Paris. Gallimard, 1976. [1933].

André Green, Narcissisme de vie, narcissisme de mort, Paris, Minuit, 2007 [1987].

Luis Izcovich, « Du Nom-du-Père au père qui nomme », dans Champ lacanien, 2006/1, n°3, p.23-31, EPFCL-France. Url : www.cairn.info [consulté le 14/3/2022].

Catherine Joye-Bruno, « Père et Nom(s)-du-Père », dans Psychanalyse, 2009/2, n°15, p.123-134, ERES. Url : www.cairn.info [consulté le 14/3/2022].

Jacques Lacan, Fonction et champ de la parole et du langage. Paris, PUF, 1953.

Jacques Lacan, Des noms du père, Paris, Seuil, 2005a. [1953].

Jacques Lacan, Le séminaire. Livre XXIII. Le sinthome, Paris, Seuil, 2005b. [1975-1976].

Pierre Skriabine, « Lacan topologue ». In La Cause freudienne, 2011/3, n°79, p.259-271, L’École de la Cause Freudienne. Url :www.cairn.info [consulté le 13/4/2022].

Interview

Interview de Virginie Linhart avec Guénaël Boutouillet autour de L’Effet maternel, 2020/1. Url : en.calameo.com [consulté le 03/5/2022].

Notes

[1] L’héritage de la Shoah se prolonge en pesant sur les générations successives, nées après la Seconde Guerre. Longtemps, les survivants des camps nazis ont choisi de garder le silence sur ce qu’ils avaient eu à endurer. Il ne s’agit pas d’un silence imposé de l’extérieur, mais qu’eux-mêmes se sont imposé et cela, de génération en génération, comme la seule véritable loi pour leur survie et leur reconstruction. Aussi ce silence a-t-il été identifié par eux comme étant un « silence structurant ». V. Dominique Frischer, Les enfants du silence et de la reconstruction. La Shoah en partage.

[2] V. Annexe.

[3] V. Annexe.