Dans les métiers les plus fréquentables que j’ai exercé jusqu’à lors, je distingue trois catégories. Première catégorie, avant la révolution numérique : graphiste culturel, journaliste artistique, enseignant en dessin et en communication visuelle. Deuxième catégorie, après la révolution numérique : infographiste et spécialiste d’effets spéciaux dans le cinéma et en TV. Directeur artistique et directeur de communication dans des entreprises dirigées souvent par des patrons incultes obsédés par leur secrétaire et leurs comptes en banque. Troisième catégorie, quand je ne trouvais plus rien : plongeur, vendeur de tarama sur les marchés, garçon de bureau, agent technico-commercial… Les ordinateurs m’ont permis de travailler de Pékin à Mexico, en passant par Marrakech, Londres, Montréal ou Moscou. Le temps excessif passé devant des écrans et le nombre d’heures non rémunérées ont entrainé chez moi un dérèglement nerveux et une prise de conscience écologique aigües. Je vis à la campagne où je pratique le cyclisme sur des petites routes fort agréables. Je gagne ma vie en faisant de l’humour sur des scènes de théâtres en attendant le final cut.

Abstract

Le voyage fut ma première école. Je suis parti du dessin et de la peinture pour me construire une place dans le monde. L’écriture puis l’imagerie numérique sont venus ajouter quelques compétences à mes velléités de refaire le monde en mieux. Mon peu de fortune dans la société marchande et mes tendances à l’humour m’ont mené sur des scènes de théâtres où je moque désormais les agitations compulsives humaines. L’art c’est une qualité de regard que l’on veut bien porter sur le monde au service d’une quête humaniste et pacifiste. Dans cette mesure, le théâtre est un art total nourri de toutes les autres disciplines artistiques. Il n’autorise aucune tricherie. Il suppose le courage physique de se présenter aux autres tel qu’en soi-même. L’humour, quant à lui, est un moteur auxiliaire, un retour à l’enfance, une posture légère face à la lourdeur des trivialités humaines. L’humoriste est souvent un grain de sable dans la pensés dominante. Il marche sans bâton tel l’imbécile (in becilus). Il traverse le monde en chantant des chansons.

Philippe Fertray : Spectacle « En mode projet ». La bataille de poils, 2019.

Illustration 07 (Photo © Fabienne Rappeneau)

Au début était la peinture

J’ai 10 ans, je vis à San Pedro, banlieue de San José, capitale du Costa Rica. J’attends à l’angle de la rue avec en main la liste de fruits et légumes à acheter rédigée par ma mère. Le soleil est écrasant. J’entends le pas lourd de deux bœufs derrière l’angle de la rue quand apparait la charrette multicolore du vendeur de quatre saisons. J’observe, émerveillé, les motifs en arabesque et je redessine des yeux les motifs géométriques de couleurs vives qui enjolivent chaque pièce de ce carrosse de bois massif. Je savoure sa lenteur.

Ce fut ma première peinture. Une charrette de toutes les couleurs portant des fruits généreux et non moins colorés emmenés par un paysan à l’accent chantant. Depuis, je ne me suis jamais arrêté de faire des images. Quelque chose me disait que le monde est plus beau avec des couleurs, moins dangereux lorsqu’il est lent, plus viable lorsqu’il est à échelle humaine.

Je me souviens que durant cette période je consacrais de longs moments à observer les astres et à prendre des notes dessinées. Mes cahiers se remplissaient peu à peu de graffitis d’un ésotérisme naïf. Quelques temps après, ça n’est pas uniquement le regard qui fut mis à l’épreuve mais le corps tout entier au pied des pyramides de Teotihuacán ou au musée d’anthropologie de Chapultepec à Mexico. Les cris des figures en extase du calendrier aztèque ajoutaient bruyamment au mystère de chaque bas-relief. Les accents hybrides se multipliaient dans le musée maladroit de mes cahiers griffonnés. Puis il y eut les fresques géantes de Diego Rivera et Orozco dans lesquelles se pressaient des foules agitées de paysans et d’ouvriers, les mêmes que je voyais sur la place du Zocalo, réprimées par l’armée (Mexico 68). Vinrent des portraits noirs, blanc et rouges des héros révolutionnaires à Santiago du Chili (70,71) sous-titrés de promesses d’avenir meilleur. Des murs bavards, des murs témoins, des murs images, des murs musées, des murs vivants, un monde du dehors bruyant, carnassier et chantant à la fois. Pendant le front Populaire chilien, mon père m’expliquât la différence de traitement entre les riches et les pauvres selon l’ancien parti démocrate-chrétien. C’est au Chili qu’il cessât de croire en dieu. Nous écoutions les Beatles, Angel Parra et Jean Ferrat.

De retour en Europe, je me souviens des galions naufragés et des mers démontées dans les marines de Joseph Vernet ou de Gaspar David Friedrich ainsi que des peintures ruinistes du XVIIIème siècle. De Pilote ou Métal Hurlant, sortaient des mutants, androïdes mi-hommes mi-robots criant des slogans nouveaux dans des mondes apocalyptiques tandis que des caricaturistes goguenards fumeurs de brunes riant sous cape infiltraient leurs figurines insolentes dans les coins de page des journaux d’opinion. L’effeuillage de ces nouveaux récits du monde se produisait sur fond de musiques électroniques. Ça criait beaucoup : Graffitis, peintures fluo, peintures gestuelles, taches, banderoles.

Je sentais le monde grossir son désordre. Je m’en approchais sur la pointe des pieds le crayon à la main. Il me fallait faire le lien entre l’iconographie d’une enfance sous les tropiques, les dessins noirs de Goya, les Christ en croix des grands musées d’Europe, les cathédrales recouvertes d’or de Castille, les animaux farfelus de Tex Avery ou de Gottlieb, les mondes imaginaires de Druillet ou de Wells et les fresques populaires de Hugo ou Zola.

Je passais à pas mesurés du musée privé d’un imaginaire enfantin au chaos foisonnant d’une société de plus en plus multi écran. Le contact fut rugueux car comment abandonner le plaisir gratuit de la contemplation pour l’obligation à prendre place dans un monde où il s’agit de trouver sa fonction ? Quelque chose, déjà, me paraissait incompatible. Je serrais contre moi quelques chanteurs à texte français et des mélopées anglo-saxonnes dont je suivais les envolées lyriques. Je grandissais dans la chambre d’un petit appartement de HLM dans laquelle la pratique de la peinture était mon jardin secret, mon terrain vague. On m’offrait des livres d’art et des disques des Rolling Stones. Deux lieux particuliers illustrent mon retour en France. Deux lieux antinomiques ; le parc de Sceaux et ses vastes étendues où je gagnais des coupes du monde de football et la galerie commerciale carrelée au centre de laquelle, faisant office de fontaine, trônait une curieuse et rébarbative sculpture de fer rouillé constituées d’espaliers en courbe dirigés vers le ciel. Une sorte d’incongruité « modernes » censée agrémenter le quotidien des passants. Il fallait de toute urgence quitter cette cité d’origine et retrouver le déracinement du voyage. L’art fut mon grand véhicule.

L’art, ça mène à tout

J’ai toujours considéré que l’art ne sert à rien. J’aime bien cette idée. L’idée que l’art irait à l’encontre de toute démarche rationnelle, commerciale, industrialisable ou fonctionnelle. Cette idée me plait. J’y ai toujours vu un rapport tenace à l’enfance ainsi que l’expression d’un champ d’action subjective où ré interpréter le monde en fonction de règles non écrites. Il s’agirait d’un espace, le seul peut-être, où la notion de liberté a encore un sens, la possibilité d’une mise à distance du monde des humains, du corps social, de la société. Ici pas de religion, pas d’armée, pas de hiérarchie, pas de progrès, pas de frontière. L’idéal pour s’affranchir des déterminismes sociaux.

L’école d’art [1] où je fis l’essentiel de mes études fut une école d’émancipation. Je l’ai appréhendée avec l’unique souci de forger les meilleurs outils pour échapper à l’embrigadement citoyen et au travail salarié. Je fabriquais donc les instruments de mon évasion et la coque de noix sur laquelle traverser le système. Première règle : faire ce que j’ai.

C’est le temps de mes premières manifestations. J’y côtoyais des rêveurs plus ou moins doux, des révolutionnaires plus ou moins terrifiants et je croyais que la société des hommes était renversable en un soir. Le fameux Grand Soir ! Le point de rencontre avec la société c’était les têtes de manifestation où nous brandissions nos armes factices et nos cris de guerre. Nous avions en tête la phrase d’André Breton « le geste artistique parfait c’est prendre un révolver et tirer dans la foule ». Ce que ne se privaient pas de faire quelques ouvriers autonomes des mouvements révolutionnaires italiens ou quelques résistants clandestins d’Amérique Latine. J’ai toujours aimé les causes désespérées. L’utopie a autant de charme que le dépaysement. La douce ivresse de se perdre et l’enivrante sensation d’être au monde. Cette façon de prendre la vie comme elle vient je l’ai apprise d’Henri Miller et de ses errances sous les tropiques.

Au bout du compte les sensations éprouvées dans les lieux de friction du monde - la rue, les manifestations, le causse du Larzac, le pays basque espagnol, les universités - alimentaient mes croquis, mes photos montages (ill. 01), mes tableaux, mes vidéos, mes textes.

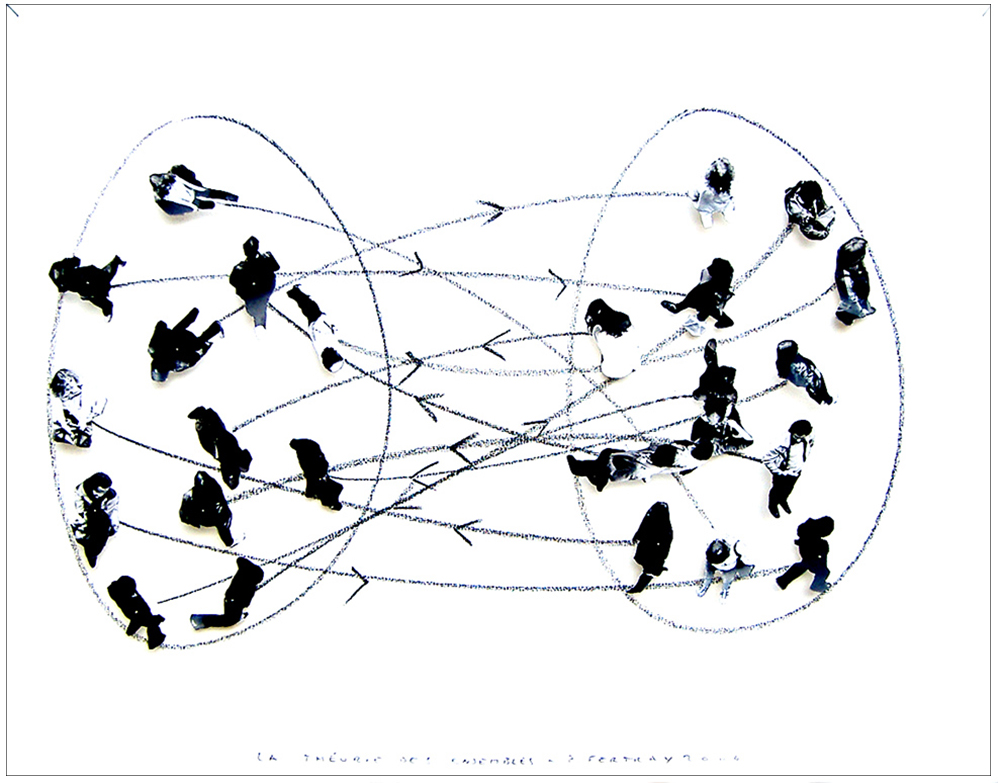

Philippe Fertray : « la théorie des ensembles ». Photos découpées épinglées sur carton, 2004.

Illustration 01 (Photo © Philippe Fertray)

A la fin de mes études, mon but était de pratiquer le plus de disciplines artistiques possibles, d’aller partout où il était question d’art jusques et y compris dans le monde du travail. Je crois que je voulais être un touche à tout. J’ai été professeur de dessin, plongeur dans un salon de thé à Paris, agent de bureau au journal Le Monde, conducteur de câbles dans des centraux téléphoniques, créateur d’effets spéciaux à Londres, directeur artistique, photograveur en banlieue, critique d’art à Paris, vendeur de Tarama sur les marchés, démonstrateur de logiciels à Pékin, décorateur à Marrakech, performeur en Allemagne, scénographe de musée en Bourgogne, infographiste à Beyrouth, galeriste en Puisaye, vendeur de glace à Rimini, …etc.

Il me fallait mettre la société à l’épreuve de l’art et non l’inverse. J’étais porté par l’intuition selon laquelle la meilleure voie pour changer le monde passait inévitablement et magnifiquement par l’art.

L’art sociologique fut une seconde école d’art qui me permit de sortir d’une pratique d’atelier pour partager mes outils mais aussi éprouver ma méthode d’évasion par la confrontation à des pratiques collectives tout en continuant de poser la question de savoir comment l’art peut servir. Le voyage m’a de nouveau tiré par la manche J’ai mis ma pratique des images à l’arrière-plan pour explorer la question du sens de l’art dans l’espace public par le truchement de questionnaires, de débats théoriques, de performances (ill. 02) dans les musées ou dans la rue [2]. Mon savoir-faire s’est réinvesti dans la communication du message et - comme l’avait prédit Macluhan, le medium étant devenu le message au beau milieu des années 80, décennie pendant laquelle la gauche fraichement arrivée au pouvoir en France, libérait les expressions médiatiques - je me suis alors beaucoup impliqué dans la pédagogie en créant une école de design graphique bilingue privée [3] à Paris et en enseignant le graphisme dans des écoles de beaux-arts. Je pensais que l’enseignement des codes graphiques, la conception par le dessin et l’imagination, la maitrise des techniques de reproductions et l’analyse sémantique pouvaient contribuer à former des esprits critiques aptes à réinventer le monde ou, tout du moins, à le réinterpréter poétiquement et éthiquement.

Philippe Fertray : « art engagé ». Vernissage de la Documenta 7. Kassel, 1982.

Illustration 02 (Photo © Philippe Fertray)

J’ai souvent évité de mettre mes compétences aux services de la publicité car j’y pressentais une complicité perverse avec le système marchand. J’ai en revanche poursuivi mon gout de l’écrit inauguré avec l’art sociologique en écrivant pour « L’art Vivant » [4] ou en collaborant avec des entreprises culturelles ou des collectifs d’artistes. L’image demeurait alors un jardin secret et le gout pour la peinture un amour indemne. Ce gout a toujours agi en moi comme un premier amour. Je reprends mes pinceaux comme on remonte sur la bicyclette que l’on a conservée depuis l’adolescence. A ce titre la peinture, soit comme pratique, soit comme contemplation est un plaisir originel. J’ai toujours regardé la peinture. Elle est toujours un monde parallèle qui, parce qu’il est figé, raconte une dimension hors temps de la condition humaine. Cet arrêt sur image constitue plus que jamais une urgence à ralentir la marche technoscientifique du monde actuel. Ce gout s’accompagne volontiers d’errance dans la nature.

A la fin des années 90 j’ai quitté Paris où je ne trouvais jamais à me reposer pour m’installer à la campagne dans un hameau au milieu des bois à l’abri du monde. Je vivais dans une maison sans chauffage. J’y ai peint pendant quelques années. J’ai mis en sourdine la cacophonie envahissante de la société marchande. J’ai figé quelques figures pour tenter de comprendre où était ma place. J’ai découvert la vie rurale et, avec la quiétude de mon village, j’ai redécouvert la lenteur paisible de la peinture d’atelier. J’ai notamment consacré deux années à une série de tableaux représentant des femmes voilées. Ce travail faisait suite à un long séjour dans le golfe Persique. Il s’agissait d’un plaidoyer dans lequel chaque tableau portait un nom de femme arabe. La série s’appelait « les femmes du dessous ». Je les ai peintes avec une immense affliction au cœur. J’explorais une problématique sociétale qui s’avéra explosive à l’aube du XXIème siècle. L’orientalisme n’est plus ce qu’il était. Les souvenirs de Pierre Loti avaient perdu de leur flamboyance. Dix ans après, j’ai fini par recouvrir ces tableaux. Je les ai voilés.

Parallèlement à mes activités alimentaires, j’ai réalisé une sorte d’inventaire du dérisoire. J’archivais des débris, des traces, des coupures, des petits déchets, des bouts de photos, des étiquettes, des traces minuscules d’un monde foisonnant de signes. Je collectionnais les « dessins de téléphone » (ill. 03, 04), ces petits griffonnages abstraits que l’on exécute en pleine conversation. Je laissais aller la main et s’abstraire l’esprit. Je me livrais à la plus dérisoire des collections, dépassé par le monde de marchandises qui envahissait mon quotidien. Je tentais de faire l’éloge de la fragilité de ma condition devant la grande broyeuse sociale. Devenu une sorte d’entomologiste silencieux, j’ai épinglé des centaines de petits signes qui parlaient de la vie ordinaire d’un type ordinaire. Arrivé jusqu’au papier découpé blanc épinglé sur fond blanc, j’ai mis un terme à cette série au bout de vingt ans. Je rendais cependant régulièrement visite à Caravage, Delacroix, Van Eyck, Bonnard, Garouste, Kieffer, Pignon-Ernest, Bastien-Lepage, Majorelle, Turner et quelques autres afin d’entretenir mes conversations intimes avec eux. Secrètement j’aurais aimé en avoir l’exclusivité. Je m’étonnais des foules en arrêt devant les œuvres de Rothko ou Mondrian.

Philippe Fertray : « kiki’s dancing ». Hommage aux Pinup d’Hollywood. Papier découpé, 2006.

Illustration 03 (Photo © Philippe Fertray)

Philippe Fertray : « dessins de téléphone ». Pages d’agenda découpées, 2006.

Illustration 04 (Photo © Philippe Fertray)

J’ai toujours admiré les artistes qui parviennent à transcender la réalité pour en extraire une vérité ontologique première. Cela m’a pris beaucoup de temps de comprendre Duchamp, Beuys, Klein, Vostell ou Warhol. J’y voyais des poseurs lorsqu’il fallait y voir des figures sorties de la toile. Je compris peu à peu que, depuis longtemps déjà l’art n’était plus une question d’artisanat mais de posture vis à vis de la société, mieux, vis à vis de la vie. Pas la posture désinvolte et cynique du dandy mais la mise à distance ironique par l’artiste de la société et des devoirs auxquels elle nous oblige (ill. 05). Une affaire d’incarnation, puis… la révolution numérique est arrivée et son cortège de concepts nouveaux, d’algorithmes. Mais alors qu’allaient devenir la perspective euclidienne et l’humour bricolé de Duchamp.

Philippe Fertray : Spectacle « Pas d’souci ? », 2016.

Illustration 05 (Photo © Federico Garcia-Mochales)

Vive la révolution… numérique

Quand les premiers ordinateurs domestiques sont apparus, tout a basculé. Pour la première fois l’artiste ne regardait plus sa main travailler mais l’écran. Les mains restaient propres. L’art, comme le reste, se dématérialisait. Avec l’opération « portes ouvertes » des mondes virtuels arrivait l’ère du copier-coller (ill. 06). De véritables sociétés parallèles se créent qui vont des jeux en ligne aux hologrammes, de l’intelligence artificielle au web 2.0 et aux nanotechnologies. Il a fallu se mettre au clavier pour enjamber l’entre deux siècles. J’ai alors consacré une quinzaine d’années de ma vie aux effets spéciaux [5] dans le cinéma et je me suis soumis aux procédures informatiques pour penser avec l’ordinateur. J’ai fait beaucoup plus d’images en pixels (vitesse) qu’avec de la peinture à l’huile (lenteur). J’ai découvert le temps réel de la communication avec l’autre bout du monde. Je me suis mis en réseau et j’ai cliqué avec les autres dans le grand concert médiatique international. J’ai assumé le point de vue rimbaldien du « il faut absolument être moderne » soit la volonté de ne pas perdre la société de vue.

Philippe Fertray : « la danse du copiécollé ». Spectacle « En mode projet », 2019.

Illustration 06 (Photo © Fabienne Rappeneau)

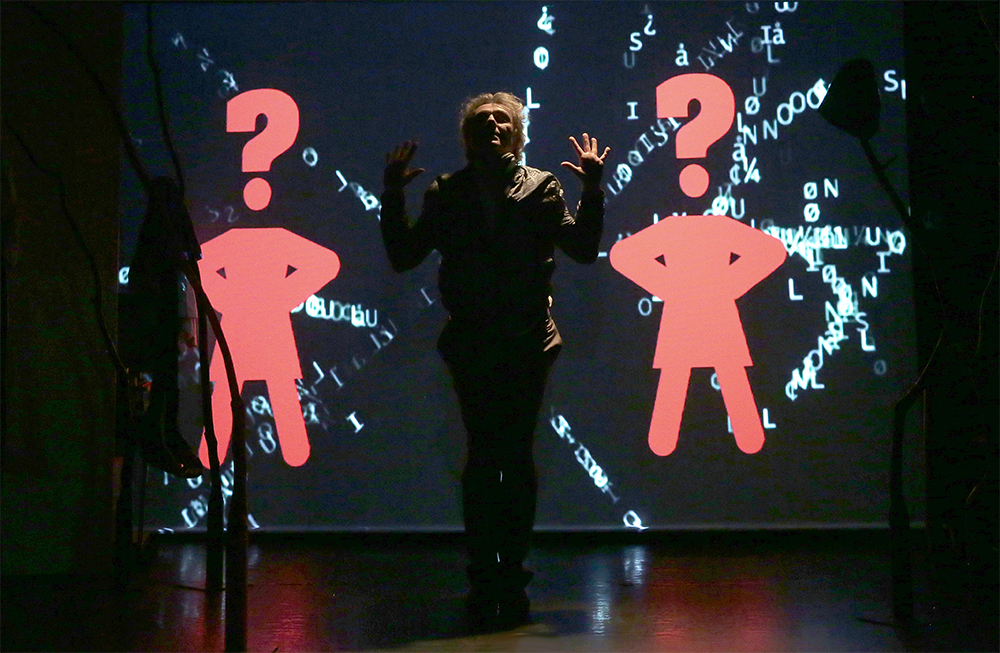

J’ai posé mon bâton de marcheur et me suis affaissé devant l’écran pendant que dans mon dos s’atrophiait la nature. J’ai gouté à l’ivresse de la vitesse numérique. D’une certaine façon des penseurs comme Baudrillard, Virilio ou Fischer [6] m’ont maintenu en alerte concernant l’illusion d’optique que constitue la civilisation de l’information et la multiplication des écrans. Conscient que le vivant était mis en danger par la virtualisation des relations humaines et des économies globalisées, il me semblait comprendre que la modernité passait par la recherche d’un art total, d’un retour à la terre, d’une reconquête de l’être, de la volonté nouvelle d’habiter le monde poétiquement en réincarnant la pratique artistique (ill. 11).

Philippe Fertray : En mode projet - Alfred Carmut au bureau, 2019.

Illustration 11 (Photo © Fabienne Rappeneau)

Je me suis intéressé à des artistes qui tentaient ce travail de synthèse tout autant qu’aux politiques qui nous alertaient sur la marchandisation du monde [7]. Andy Goldsworthy, Penone, Rebecca Horn, Pina Bausch, Peter Gabriel furent mon nouveau panthéon. Laurie Anderson fut pour moi un exemple majeur. Artiste sortie du tableau pour pénétrer dans l’écran, instruments à la main, puis sortie de l’écran pour se retrouver sur la scène et assumer son rôle de story teller en posant la question de la figure humaine dans la grande broyeuse numérique. Politiquement c’est vers l’écologie que se sont tournées mes préoccupations principales. Avec l’omniprésence du numérique dans nos vies quotidiennes et l’envahissement de l’information dans nos espaces intimes, le monde m’est arrivé en pleine figure, un monde impudique, violent, obscène, trivial, bavard, bariolé, obsédé par le bruit et la vitesse. Sachant que j’étais dépassé, j’ai choisi d’en rire mais de ne pas en démissionner, c’est à dire de le prendre à la légère. C’est à ce moment que je suis retourné au théâtre et dans les concerts. J’ai revisité mon gout pour les humoristes, les clowns, les acteurs (ill. 08).

Philippe Fertray : Spectacle « Pas d’souci ? ». La danse chinoise, 2020.

Illustration 08 (Photo © Fabienne Rappeneau)

La question de l’incarnation s’est alors posée avec encore plus de force. J’ai décidé de m’inscrire dans le grand dazibao mondial que constituent les « murs » des réseaux sociaux. J’ai alors commencé la réalisation de vidéos sketchs humoristiques (des dialogues avec des animaux, une exploration de mon appartement, des dialogues avec des objets, des délires verbaux…) évoquant chacun des problématiques sociopolitiques contemporaines (la nature, l’argent, le chômage, l’ennui, la pollution, l’hyper consommation, l’appauvrissement du langage…) [8]. Pour la première fois, je devenais mon propre matériau artistique. Pris au jeu de l’humour et du bas art, je retournais naturellement au jardin d’enfance pour sauter du coq à l’âne (ill. 09). Je me suis fait virer de l’entreprise où j’occupais le poste de directeur de communication, j’ai vendu ma maison à la campagne et je suis monté sur une scène de théâtre pour jouer mes textes et mes images. L’heure de la libération a sonné à ce moment-là. Rien de tout cela n’était prévu puisque je n’ai jamais eu de plan de carrière. L’intuition originelle selon laquelle la vie est une immense farce a fini de me convaincre. Je me délectais alors des pièces de Jérôme Deschamps [9].

Philippe Fertray : Spectacle « Pas d’souci ? ». Salut final, 2018.

Illustration 09 (Photo © Fabienne Rappeneau)

Ce soir je joue

Les grands bouffons m’ont toujours fasciné, de Chaplin à Devos, de Bosch à Jagger, de Duchamp à Ben, de Tati à Deschamps, de Dada à Beckett, de Cyrano à Cioran. Depuis quelques années mon travail consiste à décrire le monde par son versant absurde. Je passe mon temps à zapper sur les médias, observer les gens dans la rue, aux terrasses des bistrots, dans les files d’attente des magasins. Je prends des notes dans des cahiers numériques où je griffonne à nouveau des échantillons de nos vies minuscules. Je prélève des anomalies tel un iconographe pointant les incohérences d’un tableau. Puis je trie, je ré-écris, je compose, je les infuse dans mon corps afin de les incarner le plus intensément possible sur scène [10]. J’y ajoute des sons, des vidéos, des lumières, de la danse, des accessoires bricolés comme des fontaines duchampiennes.

L’écriture est devenue mon travail quotidien. J’ai toujours écrit, conscient que la langue française dans laquelle j’habite s’étend à perte de vue. Paradoxalement c’est le numérique qui m’a ramené à l’urgence de la vie réelle et de l’art premier que constitue le théâtre « c’est-à-dire la gratuité immédiate qui pousse à des actes inutiles sans profit pour l’actualité » comme disait Antonin Artaud. Le théâtre est un art total ou nulle lâcheté n’est possible. Il est une course de fond dans laquelle je me débats avec un texte, des sons, des gestes, des lumières, des accessoires, autrement dit une partition qui ressemble à un capharnaüm que l’on déballe sans pudeur devant des anonymes que la curiosité a mystérieusement menés jusqu’ici (ill .10). Ainsi, depuis quelques années, je développe un univers de textes, d’images, de signes, de couleurs, de figures, de livres, de musiques et d’imitation dans lesquels je prétends singer les aberrations de notre société contemporaine délirante.

Philippe Fertray : Spectacle « Pas d’souci ? ». Le galeriste, 2018.

Illustration 10 (Photo © Federico Garcia-Mochales)

Après chaque représentation, j’ai l’impression d’avoir fait un pas de plus sur la terre. Ce qui est peu. Je ne suis pas capable de plus. Mon but est de faire rire, de signifier qu’à la vanité des puissants on peut opposer la légèreté du farceur, qu’à la trivialité des discours officiels on peut proposer la gratuité d’un éclat de rire. Je veux être un grain de sable conscient dans la grande mécanique mondialisée. La scène est un lieu de vérité où le comédien, bien qu’au service d’un texte, se présente tel qu’en lui-même. Depuis la scène, je peux dérégler le monde, inverser des syllabes, mélanger des langues étrangères pour n’en faire qu’une, concevoir une vie nouvelle pour un objet, proposer au spectateur un autre lui-même (ill. 12). La comédie est la somme de tous les métiers que j’ai pratiqués. L’humour en est le parti pris artistique. Depuis la loge où je me prépare, j’entends le bruissement des spectateurs qui bavardent en attendant que le spectacle commence. Ils ne sont pas toujours très nombreux. Pas grave. Il faut faire le métier et partir au désert prêcher. Alors je prends mon air le plus benêt possible et je traverse le rideau noir. Sur la scène mon texte m’attend. Des rires m’accompagneront.

Philippe Fertray : Spectacle « En mode projet ». Le Haka du chômeur, 2019.

Illustration 12 (Photo © Fabienne Rappeneau)

Je suis le pitre, le bouffon, le fantaisiste, le plaisantin, le fanfaron, l’illusionniste, le comique, le flagorneur, le facétieux, le rigolo, le clown, le pantin. Je suis le factotum de service, le touche à tout. Je touche le fond, je suis l’imbécile. Sono imbecile. L’imbécile, du latin in bequilus, l’homme sans bâton. J’ai perdu la tête. J’ai perdu la terre. Je suis le comédien. Je suis un homme qui joue tous les hommes. Ça ne sert à rien. Pas grave.

Illustrations

Illustration 01 Philippe Fertray : « la théorie des ensembles ». Photos découpées épinglées sur carton, 2004.

(Photo © Philippe Fertray)

Illustration 02 Philippe Fertray : « art engagé ». Vernissage de la Documenta 7. Kassel, 1982.

(Photo © Philippe Fertray)

Illustration 03 Philippe Fertray : « kiki’s dancing ». Hommage aux Pinup d’Hollywood. Papier découpé, 2006.

(Photo © Philippe Fertray)

Illustration 04 Philippe Fertray : « dessins de téléphone ». Pages d’agenda découpées, 2006.

(Photo © Philippe Fertray)

Illustration 05 Philippe Fertray : Spectacle « Pas d’souci ? », 2016.

(Photo © Federico Garcia-Mochales)

Illustration 06 Philippe Fertray : « la danse du copiécollé ». Spectacle « En mode projet », 2019.

(Photo © Fabienne Rappeneau)

Illustration 07 Philippe Fertray : Spectacle « En mode projet ». La bataille de poils, 2019.

(Photo © Fabienne Rappeneau)

Illustration 08 Philippe Fertray : Spectacle « Pas d’souci ? ». La danse chinoise, 2020.

(Photo © Fabienne Rappeneau)

Illustration 09 Philippe Fertray : Spectacle « Pas d’souci ? ». Salut final, 2018.

(Photo © Fabienne Rappeneau)

Illustration 10 Philippe Fertray : Spectacle « Pas d’souci ? ». Le galeriste, 2018.

(Photo © Federico Garcia-Mochales)

Illustration 11 Philippe Fertray : En mode projet - Alfred Carmut au bureau, 2019.

(Photo © Fabienne Rappeneau)

Illustration 12 Philippe Fertray : Spectacle « En mode projet ». Le Haka du chômeur, 2019.

(Photo © Fabienne Rappeneau)

Sites

https://www.youtube.com/user/MrAlzimmer/

Notes

[1] ENSAD, École Nationale Supérieure des Arts décoratifs. Paris.

[2] L’art sociologique : « Citoyens-sculpteurs » Chicoutimi 1980, Colloque « Art et Société » Québec 1981, « Donnez de vos nouvelles » Lyon 1982, « Art engagé » Kassel 1982.

[3] 1989 European Graphic design financé par Philippe Hourdé (aujourd’hui rebaptisée EsatCom). Par ailleurs enseignant dans les écoles de Beaux-Arts de Pau, Orléans, Douai.

[4] L’art Vivant en 1985 (fondateur Adrien Maeght, rédacteur en chef à l’époque : François Pluchart).

[5] 1er prix Pixel Ina 1989 avec le film « Saint Thèse et ses images ». Collaboration avec Gilles Mimouni, Elie Chouraki, Pascal Cuissot, Avi Nesher, Claire Devers, Egor Mikailkov-Konchalovski, Olivier Dahan, Zabou Breitman, Tonie Marshall, Gilles Paquet-Brenner, Steven Hopkins, Patrick Savey.

[6] « La transparence du mal », Jean Baudrillard. « Vitesse et politique », Paul Virilio. « Le choc du numérique », « La divergence du futur », « L’âge hyperhumaniste », Hervé Fischer.

[7] « Le monde n’est pas une marchandise », José Bové.

[9] Jérôme Deschamps, metteur en scène français de (notamment) « Les frères Zénith », « Lapin Chasseur », « Les pieds dans l’eau », « C’est dimanche ».