Né en 1948. Artiste plasticien, vit, travaille et expose à Santiago du Chili depuis 1976. Il a publié quelques livres dont Ah ! Los días felices. La historia de un hoy y 40 relatos inconclusos (2014), O SI NO. Volume I. Conversations avec Fernando Balcells (2019) et O SI NO. Volume II. Révision critique de l'histoire de l'art chilien en tant qu'œuvre d'art (2020).

Abstract

Ce texte expose ma relation avec l'art pendant la période qui va des années 1970 au Chili jusqu'à aujourd'hui. En ce sens, il constitue un exercice de mémoire sur les réflexions et les formes que mon travail a adoptées dans le cadre des conditions successives de vie que j'ai rencontrées à chaque instant et qui ne m'ont pas été indifférentes. Mon travail ne surgit pas d'un espace lointain et caché, mais de chemins partagés avec d'autres qui vivent et travaillent dans le contexte spécifique de cette histoire et de ce territoire. Je construis à partir de ce que je suis, là où je suis, qui se souvient de ce qu'il a vu et dit ce qu'il voit.

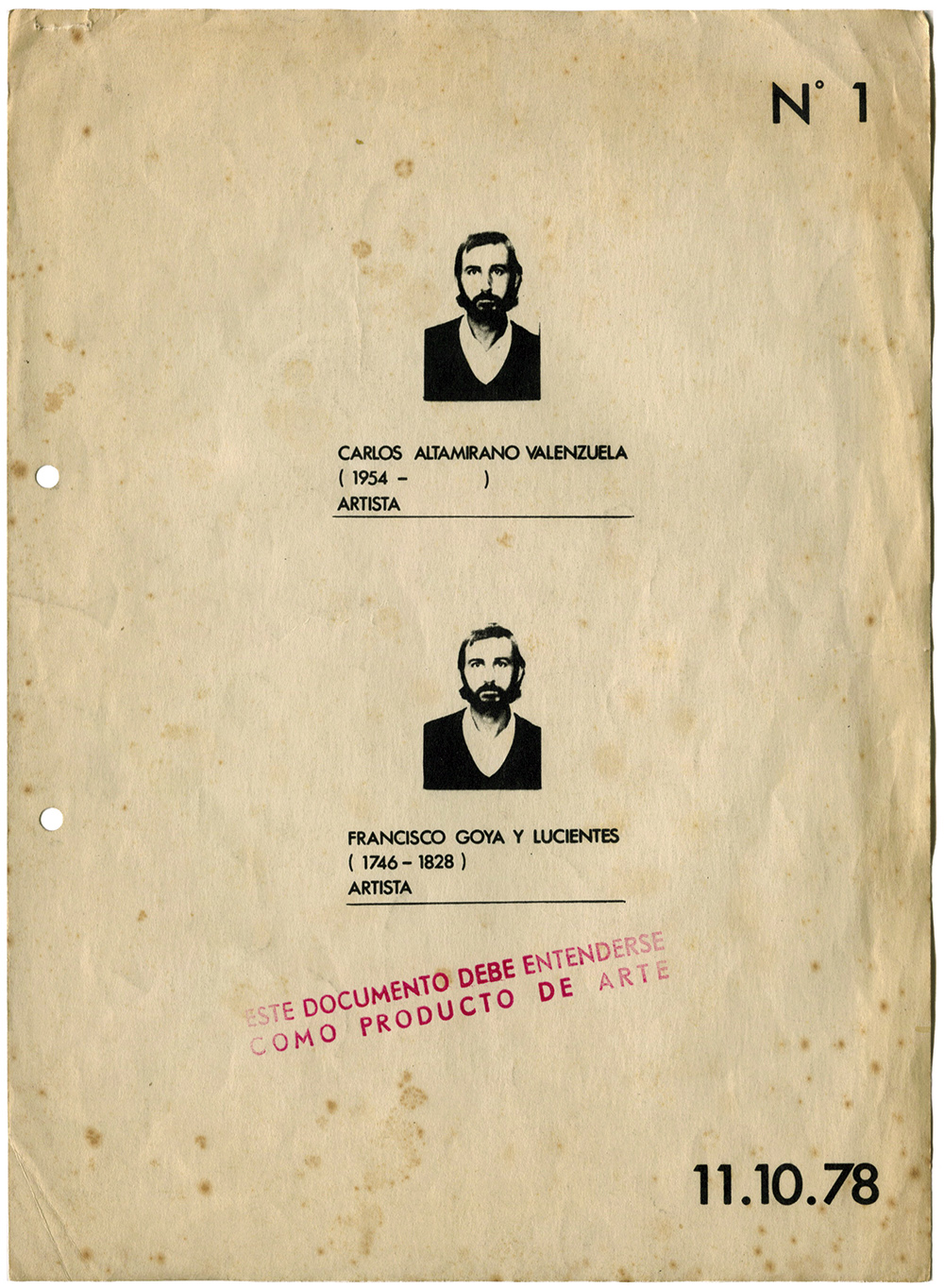

Dépliant distribué lors de l'exposition collective Recreating Goya (1978), Institut Goethe, Santiago. Impression multil-ithographiques et tampon en caoutchouc sur papier (trois feuilles).

Mon ami me demande d’écrire sur l’art et la société, et je lui réponds que je vais écrire sur moi-même parce que je ne peux pas écrire sur l’art et la société autrement.

En 1974, au Chili, il y avait du smog et de l’incertitude, et certaines personnes ont disparu sans laisser de traces. Immédiatement après le coup d’État, la société est tombée dans un profond coma, et tout ce qui n’était pas strictement de la survie s’est arrêté. Le couvre-feu était le paradigme. Beaucoup d’artistes qui avaient participé activement au processus vertigineux de l’Unité Populaire se sont exilés. Ceux qui sont restés dans le pays - et la société en général- pendant les premières années de la dictature ont eu recours à l’immobilité comme stratégie pour assurer leur existence. D’autres se sont rapidement adaptés aux nouvelles circonstances et ont repris le contrôle, sautant le pas pour renouer avec la tradition liant valeurs sociales et esthétiques.

Les idées de renouveau qui, à partir de Duchamp, ont fait leur chemin dans l’art du XXe siècle, qui ont mûri et se sont imposées dans les années 1960, ont également eu un impact au Chili, stimulées par le processus particulier du changement politique. Mais l’interruption brutale, d’un jour à l’autre, de toute activité de réflexion publique a produit panique et amnésie.

C’est sur cette scène qu’a commencé ma formation d’artiste. Il fallait que j’explore l’histoire de l’art chilien, en y entrant sans frapper et en affirmant que l’histoire, toute l’histoire, était déposée dans ma tête. Il n’y a pas d’autre possibilité pour quelqu’un qui commence un orphelin, dans un trou dans les bois. On peut dire que la dictature était mon espace naturel et que d’une certaine manière, à mon grand regret, elle continue de l’être. C’est peut-être pour cela qu’elle apparaît invariablement dans presque tout ce que je fais.

Sans prétendre assumer la voix de mes amis artistes de ces années-là, je dois, dans ce paragraphe, transformer le je en un nous, car je n’étais pas seul, et rien de ce que je dis ne m’appartient entièrement. Il y en avait d’autres, des plus sages que moi dont je me suis rapproché. Nous avons eu l’arrogance d’adopter les positions les plus rigoureuses et les plus radicales, que la logique, notre engagement culturel et ce contexte abominable nous permettaient de concevoir. Notre première préoccupation était de sauver la minorité, les disparus, les réprimés et les oubliés. Pour exprimer l’écart évident qui se creusait entre le continuum de notre existence et le cours catastrophique de l’humanité, il nous est apparu nécessaire de réinventer langages et syntaxe, de construire nos ruptures en marge, de nous approprier des espaces traditionnellement réfractaires à la pratique artistique et de mettre l’accent sur les techniques et les supports, en rompant tout rapport avec la tradition autant qu’avec le mysticisme révolutionnaire qui a précédé le coup d’État. Dissimuler toute intention sociale et politique dans nos œuvres et nos discours était une condition de survie, et, exploitant l’inattention de la censure, l’aventure du langage devenait pour nous une « bataille du sens », dans laquelle nous tentions de préserver nos connaissances, de catapulter des idées et d’exprimer notre conscience politique, usant de la métaphore pour maintenir notre lutte contre le pouvoir totalitaire.

Mettant toujours l’accent sur le mot « art », espérant que ses connotations culturelles serviraient d’alibi contre la censure, toutes nos œuvres répondaient à bien des égards aux mêmes modes de production : l’utilisation systématique de la photographie, la remise en question des supports traditionnels et, fondamentalement, une réflexion intense, aigue sur le langage et les processus productifs de l’art au Chili. Nos interventions artistiques, nos installations éphémères dans l’espace public, le corps lui-même, des techniques mécanisées de reproduction, l’incorporation explicite dans l’œuvre des données de son mode de production, nous ont permis de mettre le langage traditionnel sous tension et de développer une méthode de harcèlement critique continu contre la culture officielle.

Le bonheur du retour à la démocratie a été de courte durée. Les champions de cette liberté nouvellement retrouvée ont diligemment distribué un avenir radieux à certains d’entre nous et recommandé la patience aux autres au nom d’un avenir néolibéral doré. Cette épithète a déjà été déjà suffisamment décrite, définie et subie pour qu’il ne soit pas nécessaire d’en dire plus sur ce destin dont la pandémie nous a révélé la face la plus cruelle : l’individu ordinaire est devenu la microentreprise, l’unité de base du système, et il doit se comporter comme tel : vendeur et acheteur de tout, principalement de lui-même.

Fin du nous, retour à moi.

La pulsion de rejet que je ressentais par rapport au brouillard étouffant de la dictature m’a conduit à m’enfermer dans ma vérité pendant un certain temps et à vivre en toute sécurité en ayant raison. Chérissant intensément cette vérité, j’étais devenu capable de valoriser certains de mes actes en pensant que je pouvais et devais changer le cours des choses. L’avant-garde mord souvent à l’hameçon du progrès historique linéaire.

C’est avec ce nouveau scénario en tête que j’ai mûri en tant qu’artiste. Puis l’ardeur de mes certitudes s’est réduite et le doute quotidien s’est installé dans ma vie. J’ai commencé à soupçonner que le pouvoir le plus écrasant ne repose pas sur la force - même s’il en provient initialement et l’utilise pour contrôler les dissidents - , mais sur les règles qu’impose l’exercice du lourd bon sens. Peu importe que la physionomie de la majorité change - parfois rapidement, sans qu’on s’en doute - et que la norme change aussi, mais lorsqu’un nouveau consensus apaise les turbulences créées par le changement, la norme reprend le contrôle et sanctionne implacablement le comportement des gens. Maintenant, j’essaie de penser dans le noir pour nettoyer mon regard des stéréotypes de mon clan et l’ouvrir à ce qui peut surgir et qu’on découvre d’extraordinaire dans une rencontre. Le sens d’une rencontre, c’est la rencontre elle-même : se heurter, se croiser et se regarder du coin de l’œil pendant une fraction de seconde peut s’inscrire dans la mémoire comme un souvenir aussi intense que celui d’un tremblement de terre.

Les psychologues, psychiatres, sociologues, économistes, biologistes, physiciens, juges, prêtres, et certainement les politiciens et les policiers se chargent de nous expliquer leurs connaissances du comportement humain, que certains, plus obstinés que d’autres, prétendent comprendre, pour nous guider vers le progrès. Je n’ai rien de si important à communiquer à mes semblables, d’autant plus que cela me contraindrait à restreindre volontairement le champ d’interpellation possible dans mon travail et mon élan missionnaire. Je n’aime pas considérer ma démarche artistique comme un moyen d’instruire les gens et de diriger leur regard. Le sens de l’art n’est pas unidirectionnel. L’esprit ne peut pas contempler la nature de l’extérieur de lui-même, et ce que chacun contemple est le récit qu’il se fait à lui-même, avec les moyens linguistiques à sa disposition, de la nature qu’il perçoit. Notre inconscient est hanté par des traumatismes, des terreurs et des images insupportables de souvenirs, des imaginations et des idées que nous refoulons. Tout (substance et cause) n’est qu’apparence et sensation. Mais l’inconscient demeure inconscient. Il est par nature un étranger qui s’échappe d’un recoin inconnu de notre conscience, elle-même en contact avec les choses qui nous entourent, une masse de présences, de données sensibles. Notre conscience ne perçoit que des apparences. La réalité n’est donc pour moi qu’un ensemble de sensations à partir des quelles je produis parfois quelque chose que j’appelle de l’art, et qui demeure contingent et indéfinissable.

Les idées que nous nous faisons sur les choses sont utiles, elles guident de façon générale notre conduite, nos transactions ; et nos idées sur l’art contribuent à cimenter ces échanges. Mais, dès que nous les rassemblons, dès que nous les sécurisons dans le secret d’une œuvre d’art, les idées ont tendance à se taire. Et si nous tentons d’entraîner quelqu’un dans le non-dit de l’art, il résistera, car il n’aime pas subir l’effet des images implicites qui y errent, en suspens. Le moment décisif pour moi, c’est lorsque j’explore le cœur de ce tourbillon d’images et d’idées en suspens. Dans cette transe, tout ce qui est déjà connu demeure insignifiant, car, en réalité, rien ne s’est encore passé.

Cependant, malgré ce que je viens d’écrire, malgré le fait que je me positionne explicitement et volontairement comme observateur extérieur, comme un témoin, comme nomade, comme voyeur, comme créateur autonome et subjectif, comme puriste intellectuel..., je ne peux pas échapper moi-même à ma condition de sujet social, qui vit et travaille dans le contexte de sa société. Mon travail n’en est pas une simple conséquence, mais il engage plutôt un dialogue - car il n’est pas possible de faire autrement - avec son environnement, que ce soit de manière critique, militante ou ironique, que ce soit de manière interprétative, constructive ou complice. L’expérience artistique me fait sortir, ne serait-ce qu’un instant, de l’engourdissement et de l’insensibilité, du moi que le mode de vie de mon pays tend à enfermer derrière un mur.

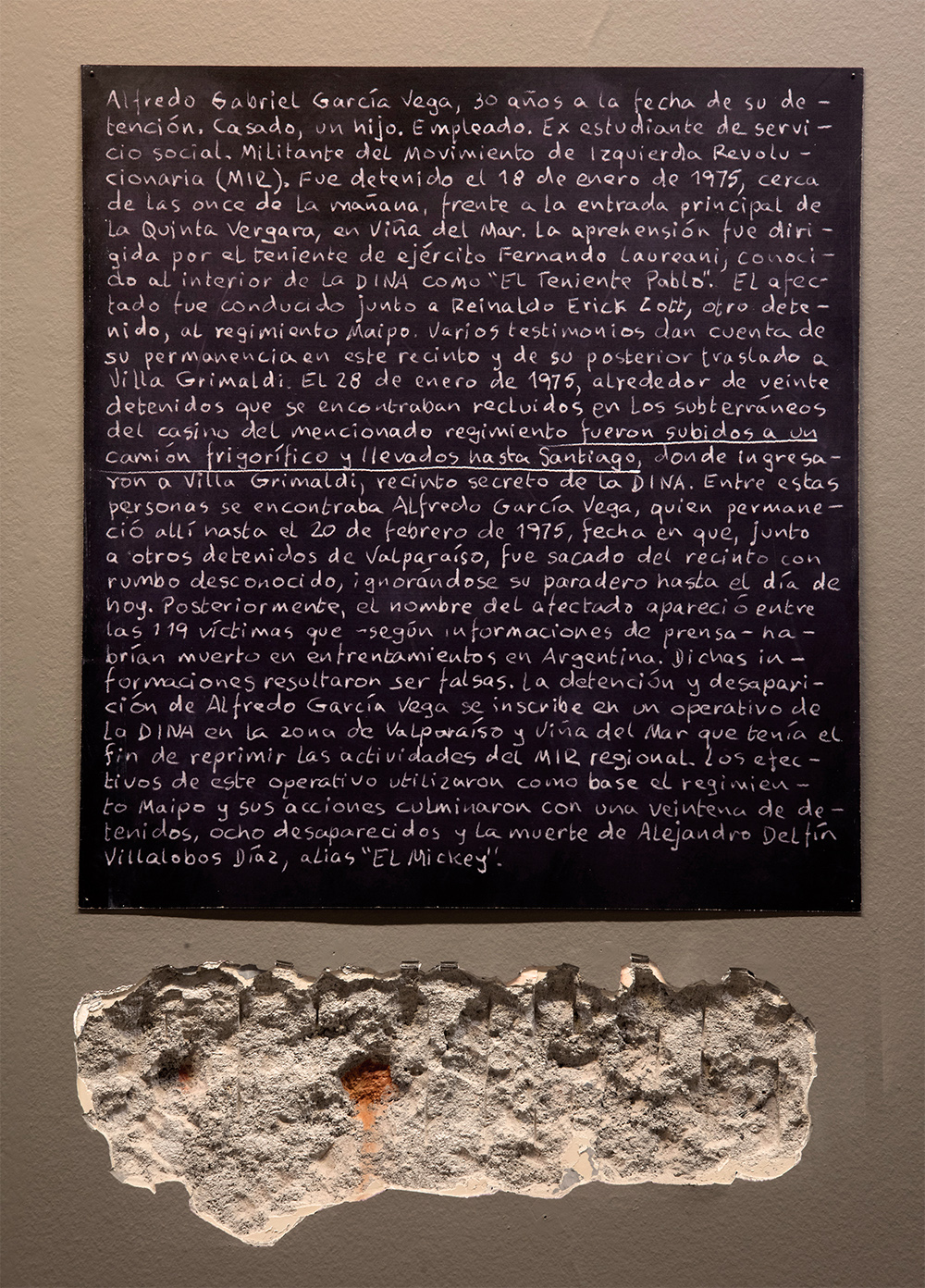

La démocratie rétablie aujourd’hui grâce à l’effort collectif a apporté avec elle l’espoir d’une réponse à la question de savoir où ils se trouvent, ceux dont nous avons imprimé les visages sur des centaines d’affiches, ceux dont nous avons soulevé quotidiennement la question, ceux que réclament les familles, les détenus, les disparus de la dictature. L’État démocratique a presque immédiatement mis en place l’idée de rétablir la « justice autant que possible », privilégiant la réconciliation nationale et une « politique de l’oubli ». Résultat : les détenus des années 1970 sont toujours portés disparus au XXIe siècle.

En 1995, à peine six ans après la victoire du plébiscite qui nous a redonné la démocratie, j’ai commencé dans mon travail artistique à évoquer systématiquement l’image des détenus, des disparus. Ce sont le dégoût et la honte qui m’animaient. L’oubli et la mort se ressemblent tellement que je ne suis pas beaucoup plus que ce dont je me souviens, et ma conscience persistante de l’absence des détenus disparus se mêle presque toujours aux images que je parviens à recueillir de ma vie d’adulte, même les plus personnelles, les chargeant du poids immense de mon inquiétude.

Où sont-ils ? C’est la question qui résume toutes les autres

L’art est un excès, pas un luxe. Il n’y a pas d’humanité sans ce dépassement. Dans notre vie nous développons progressivement un sentiment de responsabilité et de liberté, au fur et à mesure que nous constituons une communauté faite de rencontres et de résonances dans une vivre-ensemble. Une communauté faite de frictions, de bruit environnemental, de ces musiques qui nous ont saisis, immobilisés, des chocs avec toutes ces choses avec lesquelles nous avons fait corps.

J’ai la prétention de croire que les gens qui partagent mon espace de vie remarquent que mon travail ne surgit pas d’un lointain caché mais des chemins que nous avons partagés ; qu’ils reconnaissent sans difficulté que mon travail naît des regards croisés et des étincelles intuitives qui s’accumulent dans l’atmosphère que nous respirons tous. Mais je ne sais pas comment mon art fonctionne au-delà de son contexte. Je ne sais pas si je suis capable de retenir l’attention d’un public, que je suppose impatient et inattentif, sans avoir à décliner une identité personnelle, que je n’ai pas envie de brandir comme une bannière et que j’aime voir errer de manière hésitante, sans programme, comme des sillons dans la terre qui s’éloignent du sillon principal, y reviennent, en repartent, allongeant et embrouillant à chaque fois le chemin que nous suivons.

Le multiculturalisme a servi à atténuer un certain sentiment de culpabilité de l’époque postcoloniale, permettant à l’art métropolitain de se renouveler avec les énergies des périphéries. La mondialisation promue par le capitalisme transnational a dissimulé le fossé qui subsistait entre le centre hégémonique du pouvoir et ses dépendances territoriales ; et nous sommes tous soumis au nouveau totalitarisme du marché ; cependant, le centre préfère que « les autres » (nous, les borderline) ne parlions que de notre exotisme afin de convertir nos gestes et nos différences en stéréotypes qui maintiennent les choses en place.

L’avantage d’être « les autres » pourrait être que, tant que nous gardons les yeux fixés sur le paysage qui nous entoure et élaborons des histoires enracinées dans ce que nous vivons, nous serons pour « eux » un objet difficile à comprendre et à intérioriser en dépassant ces stéréotypes (ce qui expliquerait pourquoi les institutions consacrées aux études latino-américaines prolifèrent « là-bas », alors qu’« ici » il n’est pas nécessaire d’étudier « eux »).

Parfois, dans des moments d’optimisme inhabituel, je pense que ce système recèle une faiblesse : le centre absorbe la périphérie en étendant son domaine, mais la nature de ces dépendances dépasse leur compréhension. Le ministre de la santé du gouvernement dont nous souffrons, alors qu’il ne pouvait pas contenir l’avancée de la pandémie, a reconnu qu’au Chili « il y a un niveau de pauvreté et de surpopulation dont je n’avais pas connaissance ».

Quelqu’un qui a toujours été au sommet ne parvient pas à comprendre les forces qui bouillonnent au-delà du miroir de sa perception. Ce point faible du système hégémonique (je le dis sous condition, dans un espoir qui demeure nébuleux), c’est peut-être le début du processus qui précipitera son agonie.

Néanmoins, si je paraphrase les anciens révolutionnaires, je dirai que l’analyse objective de la situation concrète confirme que le capitalisme a la terrifiante capacité d’absorber et de transformer en sa propre énergie toute action qui lui est opposée. L’industrie culturelle a depuis longtemps trouvé un moyen de s’approprier et de rentabiliser les propositions les plus radicales, et l’œuvre d’art finit presque toujours par être un vaccin pour le système plutôt qu’une contagion.

L’industrie de l’art, tout comme l’industrie du tabac, est autosuffisante. Elle est capable de créer son propre circuit d’offre et de demande. Cette situation affecte l’art lui-même, et l’amène à intégrer ces signes d’indifférence. De nombreuses œuvres d’art contemporain sont rigidement étanches et nécessitent un décodage réglementé par les institutions qui les protègent. Mais il y a, et il y aura toujours, j’imagine, d’autres œuvres qui, bien qu’elles soient conçues comme autonomes et spécifiques au monde de l’artiste, rayonnent à l’extérieur avec assez de puissance attractive et poreuse pour transmettre leur signification au simple piéton.

Sachant cela, il ne nous reste rien d’autre que la persévérance. La stratégie consiste peut-être à penser que l’art n’est bon à rien, qu’il partage l’inutilité sociale de tout ce qui n’a pas de prix. Mais que, du fait de son inutilité, l’art échappe parfois à la loi du capital et peut transmettre le message de sa nature critique. La loi du capital uniformise les marchandises les plus disparates sur le marché, réduisant toutes leurs différences au binôme quantité/prix. Eh bien : l’art, celui que j’aime, ne permet pas de calculer ; ses concepts de base ne peuvent pas être mesurés.

Enfin, je ne peux qu’affirmer avec certitude que l’art est mon espace de liberté, où il n’y a pas de place pour faire la différence entre ce qui est correct et ce qui ne le serait pas. Où je transforme en langage, en corps, en quelque chose de visible pour moi et pour les autres, sans négociations ni calculs, simplement parce qu’il serait absurde de le faire, tout ce que j’arrive à capter de ce qui structure ma vie et qui n’est pas plus transcendant ni moins vital que l’air à l’intérieur d’un ballon ou la force de gravité qui me retient à cet endroit, me marquent comme inévitablement chilien. Sur cet espace, je construis, à partir de celui que je suis, qui se souvient de ce qu’il a vu et qui dit ce qu’il voit, comme un parmi d’autres, unique et laïque, sans hymnes, témoignant civilement, insoumis au consensus, au marché, au politiquement correct, au bonheur de la démocratie et aux stratégies du pouvoir, avec la liberté d’un peintre du dimanche, le récit d’une histoire non négociable : la mienne.

* Traduction de l’espagnol par Hervé Fischer.

Annexes

Projet de monument (2019). Photocopie et ciment en briques de verre sur 72 tissus imprimés.

1044 fleurs, l'histoire d'un trou et quarante histoires inachevées (1977-2019). Evergreen (Helichrysum bracteatum), fil de fer barbelé, ciment et sac plastique. Impression numérique sur canette. Craie sur ardoise, fouilles, gravats et miroir.

Marcel Gil II (1990). Impression numérique et crayon de couleur sur toile.

Deux personnes (2007). Impression numérique sur verre, fil de fer barbelé, fer, tissu, crayon de cire, miroir et impression numérique sur autocollant.

Deux personnes (2007). Impression numérique sur verre, fil de fer barbelé, fer, tissu, crayon de cire, miroir et impression numérique sur autocollant.

Projet de monument (2019). Photocopie et ciment en briques de verre sur 72 tissus imprimés.

1044 fleurs, l'histoire d'un trou et quarante histoires inachevées (1977-2019). Evergreen (Helichrysum bracteatum), fil de fer barbelé, ciment et sac plastique. Impression numérique sur canette. Craie sur ardoise, fouilles, gravats et miroir.

1044 fleurs, l'histoire d'un trou et quarante histoires inachevées (1977-2019). Evergreen (Helichrysum bracteatum), fil de fer barbelé, ciment et sac plastique. Impression numérique sur canette. Craie sur ardoise, fouilles, gravats et miroir.