Giornalismo narrativo

Orazio Maria Valastro - Rossella Jannello (a cura di)

Numero monografico pubblicato con il Patrocinio dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia

M@gm@ vol.13 n.1 Gennaio-Aprile 2015

LA MAFIA COME ERODE

Angelo Vecchio

avecchio1949@libero.it

Scrittore, giornalista e drammaturgo. Negli anni settanta si laurea in Scienze Politiche e collabora per diversi anni con L'Ora di Palermo, Il Giorno e l'Agenzia Giornalistica Italia. Attualmente lavora al Giornale di Sicilia. È autore di numerosi libri sulla mafia.

Ferocia, sangue. Miseria, ricchezza, allegria, lutti. La cronaca siciliana sintetizza il contesto e il quadro ci consegna immagini terribili. E sono davvero orribili le atrocità compiute dalla mafia, che sfida persino Dio e cancella vite umane. Lo fa con la stessa micidiale capacitàdistruttiva di un terremoto. Già.

Cariche di tritolo mafioso esplodono da un punto all’altro della Sicilia. Lupare, pistole e mitra Kalashnikov vomitano piombo infuocato, che annienta picciotti di mafia e gregari. Cadono pure siciliani onesti. Alcuni sono già uomini fatti. Tra le vittime ci sono pure giovani e, a volte, giovanissimi. Niente giustifica una mano assassina. Persino una sculacciata è da ritenere violenta. A volte, nei bar, nei circoli o nei casini di paese, si sente dire che la mafia di un tempo, quella di don Calogero Vizzini, il patriarca di Cosa nostra, non avrebbe mai colpito un ragazzino. Minchiate. Chissà che cosa pensano i parenti di Giuseppe Letizia. Era un giovane pastore di Corleone, morto per mano mafiosa verso la fine degli anni Quaranta del Mille e Novecento. La mafia come Erode.

Don Calogero Vizzini detto don Calò fu nominato sindaco di Villalba il 27 luglio 1943, dopo lo sbarco degli alleati, dal tenente Beher del Civil Affairs su ordine di Charles Poletti |

Negli anni Settanta, a Catania, sono stati quattro i ragazzini finiti sotto terra, colpevoli di un’offesa fatta a un boss di Cosa nostra. Ed era un ragazzino pure Giuseppe Di Matteo, figlio di Santino, detto “mezza nasca”, mafioso di San Giuseppe Jato passato tra le file dei pentiti. Storie di vite rubate, di uomini che si nutrono di carne umana. Sono gli stessi che dopo il misfatto tornano a casa e giocano con i loro bambini.

Giuseppe Letizia, il ragazzino di Corleone, è stato tra le vittime di questi vampiri. Gli hanno succhiato il sangue nella saletta di un pronto soccorso. Proprio così, un pronto soccorso, che per vocazione salva, non ammazza. Il medico gli ha tirato fuori l’ago dal braccio sinistro. Giuseppe è sbiancato in volto e ha avuto un sussulto. È stato un istante. L’uomo col camice bianco ha osservato la siringa e l’ha buttata in un contenitore per i rifiuti. E lì è finita pure la vita del giovane paziente, che aveva solo 14 anni. Accidenti. Poco, davvero troppo poco per morire. Uno si sente depresso davanti a storie così infamanti. A volte, viene da pensare che l’odio sia più forte dell’amore. Merda.

Giuseppe usciva da casa all’alba, come tutti i giorni. A quell’età, col cielo ancora nero, si ha il diritto di avere paura. Si sa, i rumori, anche i più lievi, accendono la fantasia dei ragazzini. A volte, un ramo mosso dal vento fa sobbalzare pure i grandi. Ma Giuseppe aveva già imparato a capire quando c’era da stare in guardia. I suoi genitori lo avevano messo a lavorare che non aveva neppure 9 anni, quando i suoi compagni di scuola si preparavano a frequentare la terza elementare. Lui aveva ritenuto sufficiente avere imparato a firmare e a leggere. Papà e mamma non avevano avuto la stessa fortuna.

Giuseppe era gracile, ma alto per la sua età. Aveva una montagna di capelli, ricci e castani, e gli occhi chiari, come il volto. Aveva le mani piccole, proprio come le deve avere un bambino, ma robuste, come quelle dei grandi. Lui non lavorava in campagna, ma tra i campi ci viveva, dalla mattina sino al tramonto, da gennaio a dicembre. Conosceva ogni tipo di pianta e di erba. Quella che si poteva mangiare la raccoglieva e la portava a casa. Al resto avrebbe pensato la madre. Col sole e con la pioggia portava a pascolare il gregge di un possidente, che aveva tante terre e centinaia di altri animali. A Giuseppe erano toccate le pecore, una ventina. Ad altri ragazzi della sua età erano state affidate pure le pecore, mentre ai più grandi erano toccate le mucche. E pecore e mucche zampettavano e brucavano tutti i giorni tra le campane di Corleone.

Di regola, Giuseppe portava le bestie al pascolo dopo che i grandi avevano fatto la mungitura del latte e rientrava al tramonto. Per lui i giorni erano tutti uguali. Ma la domenica era un’altra cosa. Ah, la domenica lavorava solo mezza giornata. Riprendeva la via del paese verso l’ora di pranzo. E mentre tanti altri ragazzi della sua età erano seduti a tavola con i genitori, lui mangiava per strada. Di solito era pane e formaggio, ma qualche volta la madre gli preparava una frittata di patate e gliela metteva in mezzo al pane, che gli riempiva persino le ossa.

C’era stato un periodo che nel sacchetto portava con sé anche qualche pezzo di cioccolato. Era accaduto nel periodo in cui in quella zona della Sicilia c’erano i soldati americani, che nel luglio del 1943 erano sbarcati in Sicilia assieme agli inglesi per scacciare tedeschi e fascisti dall’Isola. E vedendo quel ragazzino che portava in giro tante pecore e lavorava come i grandi, i soldati americani gli avevano regalato una cassa di cioccolato. I suoi genitori erano rimasti sbalorditi nel vedere tutto quel ben di Dio. Giuseppe aveva dovuto giurare sull’anima dei propri morti per convincerli che non lo aveva rubato. Qualche altro regalo lo riceveva dal “padrone”, che lo premiava a Pasqua e pure a Natale. A Pasqua gli regalava un agnellino e a Natale qualche bistecca di maiale.

Quanti sogni nella testa di Giuseppe, che non aveva mai messo piede in un cinema. I suoi idoli erano i personaggi dei Paladini di Francia, raccontati in un basso della periferia del paese, trasformato in teatrino dell’opera dei pupi, dove gli spettatori si portavano le sedie da casa. Giuseppe in quella saletta ci andava la domenica pomeriggio e la voce roboante del puparo lo faceva sussultare tutte le volte che Orlando affrontava un numero indescrivibile di saraceni e li annientava a colpi di durlindana. E, come tanti altri spettatori, ci restava male quando Orlando riceveva qualche colpo. Ma non diceva nulla. I grandi protestavano, altroché urlavano e se la pigliavano col puparo, che aveva permesso quell’affronto al loro eroe. E così, per calmare quegli spettatori incazzati, il puparo faceva rialzare il grande paladino, che, con quattro colpi di durlindana, si sbarazzava di chi l’aveva ferito e di tanti altri nemici che erano sopraggiunti.

L’indomani all’alba Giuseppe riprendeva la vita di sempre, per giorni, per settimane, per mesi, per anni. Poi, una sera del marzo del 1948 era stato testimone di un delitto. Era rimasto talmente scosso che si era sentito male. Era tornato a casa sconvolto. Il padre lo aveva visto sbiancare, sul punto di finire a terra, svenuto. Quel pover’uomo se l’era caricato sulle spalle, l’aveva portato all’ospedale e affidato a due dottori, che si erano chiusi con Giuseppe nel pronto soccorso. Cosa ti è successo? Dove ti fa male?, gli aveva chiesto uno dei due medici, che aveva i baffi e la faccia tonda. Giuseppe aveva aperto gli occhi, dato uno sguardo circolare e aveva puntato gli occhi sul dottore. Poi, con la voce che era quasi un sibilo, aveva detto di avere visto un uomo importante del paese che sparava su un altro uomo. Giuseppe aveva fatto i nomi di entrambi, poi aveva perso i sensi. Non aveva visto che il medico coi baffi aveva preso una siringa, aveva aspirato tanta aria quanta ne potesse contenere e gliel’aveva sparata in una vena del braccio sinistro. Cosa si può dire di un uomo così?

Quarantacinque anni dopo, la ferocia di Cosa nostra si è accanita su un altro ragazzino, rapito e dopo qualche tempo strangolato e il corpo fatto sciogliere nell’acido. Si chiamava Giuseppe Di Matteo, aveva tredici anni ed era figlio di Santino, mafioso di un paese della provincia di Palermo, deciso a collaborare con la giustizia. Giuseppe ha pagato per le colpe di un altro, vittima di una “vendetta trasversale”, compiuta dalla mafia nel tentativo di tappare la bocca al “pentito”. Questo tipo di vendetta è una forma mostruosa di ritorsione contro i mafiosi che fanno il “salto” e vuotano il sacco. In sostanza, la mafia non potendo colpire il “pentito”, perché è protetto dalle forze dell’ordine, uccide i suoi parenti. Ne sanno qualcosa i familiari dell’ex boss palermitano Tommaso Buscetta, morto a New York il 20 aprile del 2000, all’età di 72 anni. Nel tentativo di tappargli la bocca, la mafia gli uccide due figli, un fratello, un nipote, un genero e un cognato.

Giuseppe Di Matteo (Palermo 19 gennaio 1981 - San Giuseppe Jato 11 gennaio 1996) figlio del collaboratore di giustizia Santino Di Matteo - ANSA Foto |

Ma torniamo a parlare di Giuseppe Di Matteo. Era stato rapito e condannato a morte per decisione di Giovanni Brusca, mafioso di San Giuseppe Jato, legato ai boss corleonesi Totò Riina e Bernardo Provenzano. In sostanza, Brusca è lo stesso sicario di Cosa nostra che azionò il radiocomando per fare esplodere l’auto sulla quale viaggiava il giudice Giovanni Falcone. Era il pomeriggio del 23 maggio del 1992, in un tratto di autostrada tra l’aeroporto palermitano di Punta Raisi e Capaci.

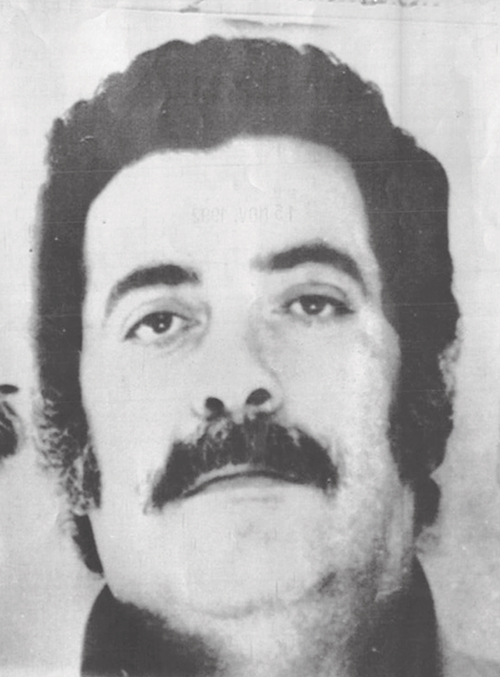

Giovanni Brusca - ANSA Foto |

La scomparsa di Giuseppe era stata denunciata diversi giorni dopo. I rapitori si erano fatti vivi con la famiglia inviando una foto del ragazzino e un messaggio, che era una specie di invito al padre a “tapparsi la bocca”. Un ricatto al quale Santino Di Matteo non si era voluto piegare, pagando quella decisione con la vita del figlio.

Poco più di dieci anni prima dell’assassinio di Giuseppe Di Matteo, a metà degli anni Ottanta, la mannaia della mafia si era abbattuta su altri innocenti. In quattro superavano appena i cinquant’anni. Di loro, che diremo più avanti, non si era saputo più nulla. Poi, qualcuno aveva ricostruito una fetta di storia di Cosa nostra e quella brutta vicenda era tornata nelle pagine di cronaca. Grazie a un dossier di oltre duecento pagine, messo assieme dall’ex pool antimafia di Palermo, vengono ricostruiti alcuni particolari su numerosi delitti ingarbugliati, registrati tra il capoluogo siciliano e Catania. A Raccontare numerose storie di sangue è un uomo per tanti anni vissuto all’ombra del fratello Giuseppe, detto “Cannarozzu d’argentu”, boss della mafia di Catania, ucciso nel 1978.

Lui è Antonino Calderone. Un uomo robusto, con le mani massicce e forti come le tenaglie di un fabbro. Inseguito da un paio di sicari di Cosa nostra, per qualche anno si rifugia a Nizza. All’indomani dalla cattura dice addio alla mafia, collabora con la giustizia e ricostruisce sequenze e circostanze di decine di omicidi. Parla anche di una storia agghiacciante. Già, Calderone narra di quando alcuni uomini di mafia uccidono quattro minorenni, colpevoli di un affronto al boss Benedetto Santapaola. Ragazzini sprovveduti. E come si dovrebbero definire quattro “carusi” che decidono di fare uno scippo nientemeno che alla madre di un pezzo da Novanta? Quattro creature, poco più che tredicenni. Si chiamavano Lorenzo Pace, Giovanni La Greca, Riccardo Cristaldi e Benedetto Zuccaro, tutti del quartiere san Cristoforo.

Antonino Calderone - ANSA Foto (Nino Sgroi) |

Sembra di vederli quei quattro monelli, simili a tanti altri ragazzini della loro età, che, in certi ambienti degradati, vivono quasi per scommessa con la natura. Ragazzini così hanno i ginocchi spesso insanguinati per le continue cadute durante le fughe dopo avere compiuto uno scippo. Sono sempre trafelati, con le tasche piene di soldi, tantissimi per la loro età. Ma è una ricchezza che dura poco, perché svanisce nell’arco di una giornata, forse meno. Hanno già imparato come si fa uno spinello e qualcuno conosce l’effetto dell’eroina.

Il quartiere san Cristoforo è lo stesso dov’è nato e cresciuto il boss al quale è stato fatto lo sgarbo da quei quattro carusi. È una zona di Catania dove i ragazzini aspettano soltanto di essere un poco più grandi per scappare. A poca distanza da qui ci sono situazioni normali e case comode, dove vivono giovani che vanno a scuola e si costruiscono il futuro. I quattro protagonisti di questa storia cruenta spariscono dalla circolazione nel 1976. Sono conosciuti nel quartiere, perché sono vispi, di quelli che non si può fare a meno di notare, perché scorazzano dalla mattina alla sera in sella a ciclomotori rumorosi, “rimediati” in un’altra parte della città. Il giorno della sparizione c’è chi pensa a una fuga al nord Italia, tra Milano e Torino, dove un paio di clan catanesi fanno affari d’oro con la droga, le bische clandestine e lo sfruttamento della prostituzione.

Antonino Calderone racconta che i quattro ragazzini vengono prelevati di sera, mentre si trovano vicino a un bar. Almeno una ventina di persone seguono la sequenza. Ma nei quartieri come san Cristoforo nessuno vede né sente. E così, il gruppetto di amici viene rinchiuso in un garage. Riccardo, Benedetto, Lorenzo e Giovanni passano la notte al buio. Forse pensano di dovere subire una “lezione” di comportamento: qualche ceffone e poi rispediti a casa, con l’ammonizione di rigare diritto. E questo perché nel quartiere ci sono persone “intoccabili” e nessuno si può permettere neppure di sfiorare. Quelli, invece, l’avevano fatta davvero grossa, altroché. L’indomani all’alba i quattro ragazzini vengono caricati su un furgone e portati lontano da Catania, in un’altra provincia, in aperta campagna. Qui, racconta Calderone, vengono strangolati e poi sotterrati, chissà dove. Il pentito conferma che all’eccidio partecipa pure lui, assieme ad altri tre mafiosi.

Erano anni che gran parte di catanesi avevano perduto la memoria su quei quattro carusi di san Cristoforo. A dire la verità, qualcuno aveva continuato a parlare di Lorenzo, Benedetto, Riccardo e Giovanni. Si vociferava di una brutta fine, ma veniva fatto sempre a mezza voce, per evitare di farlo sentire ai parenti. E sì, perché i genitori avevano la speranza di ritrovarli. Per tanti anni, i familiari dei quattro piccoli “scippatori” avevano fatto avanti e indietro dagli uffici di polizia e carabinieri. È difficile credere che nel quartiere san Cristoforo si potesse avere tale dimestichezza con le forze dell’ordine. Ma in casi particolari (e questo era davvero singolare), il sentimento, l’amore per i figli, piglia il sopravvento sull’omertà.

Padri e madri non si erano mai arresi. Erano andati a caccia di una notizia, un particolare qualsiasi che potesse portare i loro ragazzini a casa. Per loro erano ancora vivi, in giro per l’Italia, già grandi, uomini fatti. Dopo le rivelazioni di Calderone, a san Cristoforo si riprende a parlare dei quattro scippatori, ma sempre a bassa voce, per evitare di solleticare la suscettibilità del boss. Il popolo del quartiere è diviso tra colpevolisti e innocentisti. I primi commentano in privato, chiusi in casa. Non si sa mai. Gli altri, per accattivarsi la simpatia del capo mafia, lo gridano ai quattro angoli del quartiere. Dicono che si tratta della verità di un pentito, di un uomo senza onore, che racconta quello che gli fa comodo per avere uno sconto di pena e tanti soldi.

DOAJ

Content

DOAJ

Content

newsletter subscription

www.analisiqualitativa.com