Comunità e relazioni sociali su internet

Nicola Cavalli - Oscar Ricci - Elisabetta Risi (a cura di)

M@gm@ vol.4 n.1 Gennaio-Marzo 2006

OPERA APERTA: WKIPEDIA E L’ORALITÀ SECONDARIA

Tommaso Venturini

tommaso.venturini@unimib.it

Università degli Studi di Milano.

Chi studia la

comunicazione è spesso preso tra due pericoli opposti: da

un lato, il rischio di sottovalutare l’influenza dei media,

riducendoli a condutture asettiche lungo le quali i messaggi

scorrono incontaminati; dall’altro lato, il rischio di sopravvalutare

il ruolo dei media, attribuendogli il potere di determinare

il corso della comunicazione e in ultima istanza dell’intera

società. Da un lato, il pericolo di disconoscere gli effetti

degli schermi mediatici; dall’altro, il pericolo di nascondere

la complessità dei fenomeni comunicativi sotto la coperta

dell’influenza mediale [1]. Chi studia la

comunicazione si trova nell’imbarazzo in cui dovette trovarsi

Bertoldo, protagonista di una celebre opera della tradizione

ciarlatanesca italiana. Ne Le sottilissime astuzie di Bertoldo

(1606) di Giulio Cesare Croce, Re Alboino ordina a Bertoldo

di presentarsi l’indomani “né nudo né vestito”. Per obbedire

al comando, Bertoldo ritorna il giorno seguente “involto in

una rete da pescare". Vedendolo così abbigliato il Re lo incalza:

Re: Perché sei tu comparso così alla presenza mia?

Bertoldo: Non dicesti tu ch'io tornassi a te questa mane e

che io non fosse né nudo né vestito?

Re: Sì, dissi.

Bertoldo: Ed eccomi involto in questa rete, con la quale parte

copro delle membra, e parte restano scoperte.

Txell Miras, giovane stilista spagnola, ha trovato una soluzione

più elegante al paradosso di Re Alboino. Nell’edizione 2006

della Pasarela Gaudi di Barcellona, la Miras ha presentato

l’abito ritratto in figura 1. Con più efficacia di un trattato

di semiotica, questo vestito ci ricorda che la relazione tra

segno e referente non è una semplice relazione d’identità.

Per quanto si assomiglino, per quanto siano contigui, la fotografia

e il corpo della modella non sono la stessa cosa. Anzi, almeno

in questo caso, la funzione dell’immagine è esattamente quella

di sottrarre il referente all’osservazione diretta. Il segno

vela il suo riferimento proprio quando lo indica più chiaramente.

Coperte dal quadro della fotografia, le forme della modella

non sono immediatamente accessibili allo sguardo. Allo stesso

tempo, tuttavia, è evidente che l’abito non è ideato per nascondere

il fisico dell’indossatrice. Al contrario, la mise ha il compito

di incorniciare e mettere in risalto la bellezza della ragazza.

Come in ogni defilé, infatti, il vero oggetto dell’esposizione

non sono le indossatrici, ma gli abiti che indossano. Inscrivere

il corpo della modella nella materia del vestito è dunque

l’unico modo per trasformare quel corpo da semplice supporto

o manichino in oggetto dell’attenzione. Né il gioco di specchi

tra segno e referente finisce qui. Per noi (come per tutti

coloro che non erano presenti alla sfilata) è assolutamente

indifferente che l’immagine schermi il corpo della modella,

giacché, in ogni caso, vestito e indossatrice ci si presentano

attraverso la mediazione fotografica.

|

| Fig. 1 – Abito di Txell Miras (fotografia di Kshoot per Vogue.es) |

Txell Miras non è ovviamente la

prima ad aver affrontato il paradosso dell’ostensione/occultamento

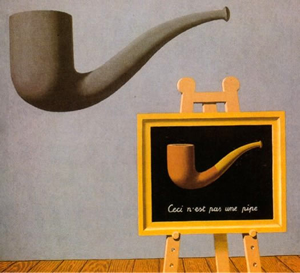

implicito nei processi semiotici. Il quadro di René Magritte

riportato in figura 2 è dedicato al medesimo tema. Les Deux

Mystères è l’ultima versione di una serie di opere in cui

il pittore belga riflette sul problema della relazione-distinzione

semiotica. L’accostamento dei due disegni di pipa e della

scritta “ceci n’est pas un pipe” produce l’effetto straniante

di separare l’immagine dall’oggetto che rappresenta. Esattamente

come l’abito della Miras, il dipinto di Magritte mette in

discussione la continuità tra segno e referente. Il senso

dell’operazione non è sfuggito a Michel Foucault che a questo

quadro ha dedicato un saggio molto brillante, di cui riportiamo

un estratto.

Tutto è solidamente ormeggiato all’interno di uno spazio scolastico:

una lavagna «mostra» un disegno che «mostra» la forma di una

pipa; e un testo scritto da un maestro zelante «mostra» che

si tratta davvero di una pipa. L’indice del maestro non si

vede, ma regna dovunque, come la sua voce, che sta articolando

molto chiaramente: «Questo è una pipa». Dalla lavagna all’immagine,

dall’immagine al testo, dal testo alla voce, una sorta di

dito indice generale è puntato, mostra, fissa, segnala, impone

un sistema di rimandi, tenta di stabilizzare uno spazio unico.

Ma perché ho introdotto anche la voce del maestro? Perché

non appena essa ha detto «Questo è una pipa», ha dovuto correggersi

e balbettare: «Questo non è una pipa, ma il disegno di una

pipa», «Questo non è una pipa, ma una frase che dice che è

una pipa», «La frase: “Questo non è una pipa” non è una pipa

»; «Nella frase: “Questo non è una pipa”, questo non è una

pipa: il quadro, la frase scritta, il disegno di una pipa,

tutto questo non è una pipa».

Le negazioni si moltiplicano, la voce si imbroglia e soffoca;

il maestro, confuso, abbassa l’indice teso, volta le spalle

alla lavagna, osserva gli alunni che si torcono dalle risate

e non si rende conto che essi ridono così forte perché sopra

la lavagna e sopra il maestro che farfuglia le sue smentite

si è appena alzato un vapore che ha preso forma a poco a poco,

e che ora disegna con molta precisione una pipa. « E una pipa,

è una pipa » gridano gli alunni battendo i piedi, mentre il

maestro, a voce sempre più bassa, ma sempre con la stessa

ostinazione, mormora senza che ormai nessuno lo ascolti: «Eppure

questo non è una pipa». Non ha torto: perché la pipa che fluttua

così visibilmente sopra la scena, al pari della cosa cui si

riferisce il disegno della lavagna, e in nome di cui il testo

può dire a ragione che il disegno non è veramente una pipa,

anche quella pipa non è che un disegno (Foucault,1973, pp.

38-40 trad. it.)

|

| Fig. 2 – Les Deux Mystères (René Magritte, 1966) |

Il lettore ci scuserà se ci soffermiamo

un poco sulla distinzione-relazione semiotica. È necessario,

prima di affrontare la questione della mediazione comunicativa,

mettere in chiaro il paradosso per cui segno e referente non

sono la medesima cosa e, contemporaneamente, non sono cose

del tutto diverse. Per definizione, un segno è un qualcosa

che rimanda ad altro, un indice che punta verso un referente

[2]. Sciolto dal legame con il proprio referente,

un segno non è più tale. Eppure, come giustamente osserva

Umberto Eco (1984), la strada che va dal segno al referente

non passa mai per un rapporto d’identità, ma sempre per un

rapporto d’inferenza:

Si vede come fosse discutibile la condanna del segno impostata

sull’imputazione di uguaglianza, similitudine, riduzione delle

differenze. Questa condanna dipendeva dal ricatto del segno

linguistico ‘piatto’ inteso come correlazione fondato sulla

equivalenza senza sbocchi, sostituzione di identico a identico.

Invece il segno è sempre ciò che mi apre a qualcosa d’altro.

Non c’è interpretante che nell’adeguare il segno che interpreta,

non ne sposti sia pure di poco i confini (p. 52).

Un segno, dunque, non è mai la copia esatta del suo referente,

né è correlato ad esso tramite un legame naturale. La connessione

tra segno e referente è sempre il risultato di un’operazione

(distinzione-relazione) di interpretazione. Tale operazione

è appunto la comunicazione.

Il mezzo è il messaggio

Come ci accingiamo a mostrare, la definizione di comunicazione

che abbiamo suggerito ci mette al riparo dal primo dei pericoli

di cui abbiamo detto all’inizio. L’equivoco che riduce i media

a semplici dispositivi per il trasporto di messaggi indipendenti,

non è infatti compatibile con l’idea di comunicazione come

processo inferenziale che distingue e collega segni e referenti.

Tale equivoco deriva direttamente dalla tentazione di confondere

il problema della comunicazione, con la questione (assai più

lineare) del mero trasferimento di segnali.

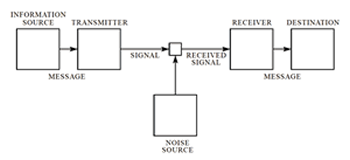

Nella moderna riflessione sui media, tale tentazione ha trovato

la sua più influente manifestazione nell’infelice scelta di

Claude Shannon di titolare il suo più celebre articolo “A

Mathematical Theory of Communication” (1948). In effetti,

fin dalle prime righe dell’articolo, l’ingegnere americano

ammette - molto onestamente - che egli intende occuparsi esclusivamente

della dislocazione dei messaggi, non della loro interpretazione:

Il problema fondamentale della comunicazione è quello di riprodurre

in un punto, in modo esatto o quasi, un messaggio che è stato

selezionato in un altro punto. Spesso questi messaggi hanno

un significato, vale a dire che essi si riferiscono, o sono

correlati secondo un sistema, a certe entità fisiche o concettuali.

Questi aspetti semantici sono irrilevanti dal punto di vista

dell’ingegneria (p. 379, traduzione mia).

|

| Fig. 3 – Struttura di un sistema di trasmissione di messaggi secondo Shannon (schema originale) |

Dopo questa doverosa premessa,

Shannon passa a schematizzare la struttura tipo della trasmissione

di segnali e osserva che essa è costituita molto semplicemente

da un emittente che invia un messaggio a un ricevente attraverso

un canale. Talora, può accadere che il messaggio non giunga

invariato al ricevente. Lungo il canale, infatti, possono

verificarsi delle alterazioni dovute alla presenza di rumore.

Il problema dell’ingegneria della comunicazione diviene allora

quello di codificare i messaggi in modo da trasformarli in

segnali che possano essere trasferiti con la minor corruzione

possibile.

Dal punto di vista tecnico, la semplificazione di Shannon

si è dimostrata straordinariamente fertile. Senza di essa

la rivoluzione digitale e telematica non sarebbe stata possibile

e oggi non saremmo qui a parlare di Wikipedia. Purtroppo però

la seducente linearità dello schema presentato in figura 3

ha convinto alcuni autori a ritenere che la teoria di Shannon

potesse essere usata per rappresentare l’intero processo della

comunicazione umana. Tale forzatura ha generato alcuni gravi

equivoci, tra cui l’idea che tutte le trasformazioni prodotte

sui messaggi nel corso della comunicazione possano essere

ridotte a mero rumore. Ecco, allora, che anche l’influenza

dei media può essere (ingiustamente, ma coerentemente) liquidata

come un’interferenza accidentale ed evitabile.

Se, invece, come abbiamo cercato di fare in questo articolo,

abbandoniamo la nozione di comunicazione come trasmissione,

a favore di una nozione più realistica di comunicazione come

interpretazione, allora ci si rivelerà chiaramente come l’alterazione

dei segni nel corso del processo di mediazione non sia una

fonte d’imprecisione, ma il processo stesso attraverso cui

si costituisce la relazione tra segno e referente. Ci avviciniamo

dunque al senso del celebre slogan di Marshall McLuhan “the

medium is the message”. Il mezzo è il messaggio, sostiene

lo studioso canadese, giacché la natura del mezzo influenza

l’interazione ancor più del suo stesso contenuto, come dimostra

l’osservazione che la comunicazione non è priva di senso nemmeno

quando è priva di contenuto.

La luce elettrica sfugge all’attenzione come mezzo di comunicazione

esattamente per il fatto di non avere “contenuto”. E ciò la

rende un esempio inestimabile di come le persone sbaglino

completamente nell’analisi dei media. Infatti, la luce elettrica

non viene notata come medium fino a quando non viene usata

per scrivere il nome di qualche marca. E anche allora non

è la luce, ma il “contenuto” a essere notato. Come il messaggio

dell’energia elettrica nell’industria, il messaggio della

luce elettrica è totalmente radicale, pervasivo e decentralizzato.

La luce e l’energia elettrica sono separati dai loro usi e

tuttavia eliminano lo spazio e il tempo nelle associazioni

umane creando un coinvolgimento profondo, esattamente come

la radio, il telegrafo, il telefono e la televisione (1964,

p. 9, traduzione mia).

L’osservazione di McLuhan è ripresa nell’installazione di

Bruce Nauman riportata in figura 4. “None Sing–Neon Sign”

riassume molto bene l’argomentazione che abbiamo sviluppato.

L’accostamento degli anagrammi è infatti inteso a rivelare

l’arbitrarietà del legame tra segno e referente, che, lungi

dall’essere naturale, si costituisce attraverso le convenzioni

linguistiche e il contesto dell’a interpretazione. Tale è

l’influenza dei linguaggi e dei canali che mediano i processi

comunicativi. Nell’installazione, questa influenza è rappresentata

dall’imporsi visivo dei tubi al neon. Così come nella riflessione

di McLuhan, il vero protagonista è qui il medium elettrico,

la luce che disegna nel buio le lettere degli anagrammi: il

mezzo è il messaggio.

|

| Fig. 4 – Bruce Nauman, None Sing–Neon Sign |

Un’evoluzione verso

il passato

Per quanto brillante, l’intuizione di McLuhan contiene, nondimeno,

una tentazione dalla quale dovremo guardarci: il rischio di

sconfinare nella seconda semplificazione di cui abbiamo detto,

finendo per sopravvalutare l’influenza dei mezzi di comunicazione.

In particolare, occorre evitare di applicare alla comunicazione

la logica del determinismo tecnologico, vale a dire di quella

concezione che attribuisce alla tecnologia un ruolo dominante

ed esclusivo nel determinare i fenomeni sociali. Questo genere

di sopravvalutazione riguarda tutte le tecnologie[3]

e, tuttavia, risulta particolarmente accentuato nel caso delle

tecnologie mediatiche. Se è ingenuo credere che i mezzi di

comunicazione siano mediatori neutrali di messaggi autonomi,

è altrettanto ingenuo pensare che un’innovazione nel campo

dei media, per quanto rivoluzionaria, possa dare inizio a

una nuova era del vivere sociale. Eppure questo è esattamente

quello che, più o meno esplicitamente, sostengono molti studiosi

dei media.

Un esempio particolarmente radicale di questa tesi si può

far risalire allo stesso McLuhan e alla sua nozione di ‘“villaggio

globale’”. Secondo McLuhan, la diffusione dei media elettronici

ha innescato, nell’Ooccidente moderno, un irreversibile processo

di ‘“retribalizzazione’”. Tale processo consiste nel ritorno

a uno stile di vita e di pensiero, simile a quello delle comunità

tradizionali. Superando la frammentazione e la specializzazione

generate dalle tecnologie della scrittura e della stampa,

l’uomo moderno si ritrova immerso nel contesto immediato e

coinvolgente dei media elettronici: “as electrically contracted,

the globe is no more than a village” (una volta contratto

dall’elettricità il globo non è più che un villaggio). Non

si tratta soltanto dell’accorciamento delle distanze dovuto

alla velocità dei nuovi media[4], ma del

ritorno a forme di percezione e organizzazione olistiche e

tribali.

Una gerarchia feudale di tipo tradizionale collassa rapidamente

quando incontra un media caldo di tipo meccanico uniforme

e ripetitivo. Il mezzo del denaro, della ruota, della scrittura

ovvero di ogni altra forma specializzata nel velocizzare lo

scambio di informazioni servirà a frammentare una struttura

tribale. Analogamente, una velocità molto più elevata, come

quella che accompagna l’elettricità, può servire a restaurare

un tessuto tribale di inteso coinvolgimento. Così è successo

in Europa con l’introduzione della radio e così tende a succedere

ora in America come conseguenza della televisione. Le tecnologie

specialistiche detribalizzano. La tecnologia non-specialistica

dell’elettricità ritribalizza (McLuhan, 1964, p. 24, traduzione

mia).

La nozione di villaggio globale è interessante perché introduce

nella storia dei media una sorta di evoluzione verso il passato.

In implicita polemica con il mito occidentale di un progresso

tecnologico lineare e continuo[5], McLuhan

(1964) propone l’idea di un’evoluzione mediale fatta di rotture

ricorrenti e rovesciamenti radicali. Secondo il pensatore

canadese, il percorso della tecnologia è costellato da periodici

punti di svolta, soglie d’intensità oltre le quali lo sviluppo

di una tecnica si trasforma nel suo opposto.

Oggi con i microfilm e le micro-schede, per non menzionare

i dispositivi di memorizzazione elettronica, la parola stampata

assume di nuovo molto del carattere artigianale del manoscritto.

D’altra parte, la stampa a caratteri mobili è stata essa stessa

un fondamentale momento di rottura nella storia della scrittura

fonetica, esattamente come l’alfabeto fonetico era stato un

momento di rottura tra l’uomo tribale e quello individualistico

(p. 39, traduzione mia).

Come molta parte della riflessione di McLuhan, l’idea del

“reversal of the overheated medium” (rovesciamento dei media

surriscaldati) rimane una suggestione interessante, ma vagamente

definita. Forse proprio per questo, la tesi di un’evoluzione

verso il passato, della ricomparsa nella modernità di schemi

caratteristici delle comunità tradizionali, si è prestata

a essere ripresa e sviluppata da tanti studiosi successivi.

Tra le numerose teorie ispirate alla nozione di villaggio

globale, è particolarmente degna d’attenzione quella sviluppata

da Walter Ong. In “Orality and Literacy, the Technologizing

of the Word” (1982), Ong riprende esplicitamente la tesi di

McLuhan e afferma:

Con il telefono, la radio, la televisione e i vari tipi di

nastri da registrare, la tecnologia elettronica ci ha condotti

in un era di ‘oralità secondaria’. Questa nuova oralità ha

sorprendenti somiglianze con quella più antica per la sua

mistica partecipatoria, per il senso della comunità, per la

concentrazione sul momento presente e persino per la sua utilizzazione

delle formule… L’oralità secondaria è molto simile, ma anche

molto diversa da quella primaria. Come quest’ultima, anche

la prima ha generato un forte senso comunitario, perché chi

ascolta le parole parlate si sente un gruppo, un vero e proprio

pubblico di ascoltatori, mentre la lettura di un testo scritto

o stampato fa ripiegare gli individui su di sé. Ma l’oralità

secondaria genera il senso di appartenenza a gruppi incommensurabilmente

più ampi di quelli delle culture ad oralità primaria, genera

cioè il ‘«villaggio universale’» di McLuhan (p. 191, trad.

it.)

Va subito rilevato che, a differenza di McLuhan, Ong è interessato

solo tangenzialmente agli sviluppi moderni delle tecnologie

della comunicazione. L’opera del pensatore gesuita è dedicata

principalmente allo studio delle trasformazioni dovute alla

diffusione della scrittura e della stampa. Egli accenna infatti

solo di sfuggita alla possibilità di un ritorno a forme di

oralità secondaria, mentre analizza in dettaglio le innovazioni

tecnologiche che hanno portato al superamento dell’oralità

primaria. Proprio per questo, però, le tesi sviluppate in

“Oralità e scrittura” offrono un’esemplificazione più precisa

del determinismo tecnologico e mediale. Concentrandosi su

un problema più ristretto, Ong distingue con maggior chiarezza

le caratteristiche delle culture orali e di quelle chirografiche

ed è più netto nel ricondurle alla natura dei mezzi di comunicazione

disponibili. Rispetto alle suggestioni del villaggio globale,

dunque, l’ipotesi dell’oralità secondaria suggerisce uno schema

più definito per indagare i più recenti sviluppi della modernità

mediatica.

Tribù telematiche

Come abbiamo detto, Ong non ha mai davvero approfondito l’ipotesi

dell’oralità secondaria. Tuttavia non sono mancati gli autori

che, riprendendo tale ipotesi, hanno cercato di evidenziare

gli effetti retribalizzanti dei nuovi media. Curiosamente,

agli occhi dei successivi studiosi dei media, è parso che

fossero soprattutto le tecnologie telematiche a realizzare

le previsioni che Ong e McLuhan avevano sviluppato con riferimento

ai mezzi di ‘broadcasting’ (tipicamente la radio e la televisione).

Ciò è tanto più curioso nel caso dell’oralità secondaria,

giacché Ong stesso (1982) aveva esplicitamente sostenuto che

le tecnologie informatiche andassero piuttosto nella direzione

di rafforzare gli effetti dell’alfabetizzazione.

L’elaborazione e la spazializzazione sequenziali delle parole

infine, iniziate con la scrittura e intensificate dalla stampa,

hanno ricevuto infine ulteriore impulso dal computer, che

massimizza l’affidamento della parola allo spazio e al movimento

(elettronico) locale e ottimizza la sequenza analitica, rendendola

praticamente istantanea (p. 191 trad. it.).

Occorre però rilevare che Ong scriveva agli esordi della rivoluzione

informatica e di essa aveva potuto osservare soltanto l’impiego

nell’elaborazione dei dati. Sono, invece, le potenzialità

ipertestuali e connettive di Internet ad aver colpito gli

autori successivi[6].

Discuteremo ora le teorie di alcuni autori che hanno cercato

di applicare la nozione di oralità secondaria alla comunicazione

in Internet. Non potendo, in questo breve articolo, citare

tutti i contributi all’idea di ritribalizzazione telematica,

abbiamo deciso di limitarci a quelli che sono stati pubblicati

originariamente sulla Rete. Ciò non perché questi interventi

siano i migliori, ma perché riteniamo interessante mostrare

la riflessione che i gruppi telematici hanno sviluppato riflessivamente

circa le proprie modalità di comunicazione.

Uno dei primi utenti della Rete ad aver notato che la diffusione

della comunicazione mediata dal computer costituiva una sostanziale

rivoluzione nel panorama mediale è Steven Harnad (1991). Pur

senza riferirsi esplicitamente alla nozione di oralità secondaria,

Harnad rileva come l’accelerazione della mediazione telematica

sia destinata a condurre la società occidentale verso una

‘“galassia post-gutemberghiana’”, riportando lo scambio intellettuale

alla velocità tipica della discussione orale:

Mentre il linguaggio parlato si adatta facilmente alla capacità

d’emissione e ricezione del pensiero umano – e ciò forse per

riflesso del fatto di poter contare su un hardware neurologico

dedicato – la scrittura è in un certo senso fuori sincronia

con il pensiero. È lenta … Il fatto è che il medium della

scrittura è, senza rimedio, fuori sincronia con il meccanismo

del pensiero umano e con la velocità d’interazione che esso

avrebbe se solo ci fosse un medium che potesse supportare

il necessario feedback di ritorno, in tempo giusto![7]

Senza rimedio, fino all’avvento della quarta rivoluzione cognitiva

che ha reso possibile riportare la comunicazione accademica

ad un tempo molto più vicino al potenziale naturale del cervello

(traduzione mia).

Un paio d’anni dopo l’articolo di Harnad, nel 1993, Howard

Rheingold pubblica online e su carta un testo destinato a

influenzare enormemente la cultura della Rete. In “The Virtual

Community”, il giornalista americano racconta e analizza la

sua esperienza di comunicazione nella comunità del WELL (Whole

Earth 'Lectronic Link). La tesi avanzata da Rheingold, e in

seguito ripresa da moltissimi autori, è che le tecnologie

della comunicazione mediata dal computer (CMC) favoriscano

l’aggregazione e offrano la possibilità di un’esperienza di

socialità comunitaria sempre più rara nelle società contemporanee.

Ormai conosciamo qualcosa circa il modo in cui le precedenti

generazioni di tecnologie della comunicazione hanno cambiato

il modo di vivere delle persone. Dobbiamo capire come e perché

così tanti esperimenti sociali sono oggi in coevoluzione con

i prototipi delle più nuove tecnologie della comunicazione.

L’osservazione diretta, in tutto il mondo e per gli ultimi

dieci anni, dei comportamenti online mi ha condotto a concludere

che ogni volta che la tecnologia della CMC è messa a disposizione

delle persone, ovunque esse inevitabilmente finiscono per

costruire con esse comunità virtuali, esattamente come i microrganismi

inevitabilmente formano colonie (traduzione mia).

Pur enfatizzando il potenziale della Rete nel promuovere forme

d’interazione comunitaria, Rheingold non attribuisce esplicitamente

tale potenziale al carattere orale della comunicazione telematica.

Questo passaggio è invece compiuto da John December (1993),

un altro pensatore molto influente nei primi anni della diffusione

di Internet. Secondo December, la comunicazione telematica

può essere ricondotta alla nozione di oralità secondaria proprio

per la sua capacità di creare un ambiente comunicativo ‘caldo’,

aperto alla partecipazione e al coinvolgimento:

La CMC crea un mondo, basato sul testo, che manifesta caratteristiche

proprie delle culture a oralità primaria. La differenza tra

la CMC e la comunicazione basata su testi cartacei non è semplicemente

analoga alla differenza tra la comunicazione scritta e quella

parlata o alla differenza tra scrittura e oralità. Le tecnologie

della CMC trasformano il pensiero e la cultura favorendo la

creazione di comunità in cui i partecipanti, proprio come

i membri delle culture a oralità primaria, possono prendere

parte ad una comunicazione emozionale, espressiva e coinvolgente

(traduzione mia).

Si deve comunque a Robert Fowler (1994) il tentativo più approfondito

di applicare l’ipotesi dell’oralità secondaria alla comunicazione

in Rete. In un articolo intitolato alla ‘“secondary orality

of the electronic age’”, Fowler passa in rassegna tutte le

caratteristiche attribuite da Ong alle culture orali, cercando

di mostrare come esse siano comuni anche alle interazioni

telematiche. Secondo l’autore, esattamente come quella orale,

la comunicazione mediata dal computer tende a essere:

– evanescente piuttosto che permanente (per la possibilità

dei testi elettronici di essere e rimanere costantemente modificabili

e dislocabili);

– aggregativa piuttosto che analitica (per la tendenza dei

testi ipertestuali a strutturarsi secondo logiche associative,

non-lineari e non-gerarchiche);

– vicina alla vita umana (per l’inclinazione a generare interazioni

immediate e personali);

– agonistica (per la facilità con cui si manifestano fenomeni

di flaming);

– enfatica e partecipativa piuttosto che distanziata ed oggettiva

(per il modo in cui favorisce l’aggregarsi di comunità virtuali);

Fowler annuncia quindi con entusiasmo l’avvento dell’oralità

secondaria profetizzata da Ong.

Attraverso i nostri computer, telefoni, televisioni, videoregistratori,

lettori CD e registratori a nastro, gli ipertesti irrompono

nelle nostre accoglienti case, ci prendono per illa colletto

e ci tuffano nell’avventura dell’oralità secondaria. Sorprendentemente,

gli ipertesti incarnano e attuano molti aspetti lontani ed

esotici dell’oralità primaria, immergendoci profondamente

nel cyberspazio. L’oralità non è più un’area di studio bizzarra

e antiquaria – è una descrizione calzante della realtà nella

quale noi tutti stiamo precipitando ogni giorno sempre più

a fondo (traduzione mia).

I limiti del determinismo telematico

Per quanto suggestive ed in parte condivisibili, le teorie

che abbiamo discusso tendono a sconfinare nell’equivoco determinismo

tecnologico. Più in generale, tutte le concezioni secondo

cui i media telematici sono destinati a trasformare le società

occidentali in comunità di “cacciatori e raccoglitori cyber-tribali”

(Barlow, 1994) commettono almeno tre errori:

1) non considerano la natura composita e differenziata dei

media telematici;

2) sottovalutano la complessità del sistema mediale moderno;

3) sopravvalutano l’influenza dei media sulla vita sociale.

Occorre anzitutto notare che le possibilità mediatiche aperte

dalla telematica sono molto più ampie e variegate di quelle

generate da qualunque tecnologia precedente. Lungi dall’avere

una natura uniforme e indifferenziata, le tecnologie telematiche

si caratterizzano soprattutto per la multimedialità, vale

a dire per la capacità di supportare molti media diversi.

Sulla Rete circolano e-mail, ipertesti, newsgroup, newsletter,

mailing-list, basi di dati, instant message, chat, mud, scambi

peer-to-peer e molto altro ancora. Ognuna di queste forme

di comunicazione è dotata di caratteristiche ed effetti peculiari

che non è possibile ridurre ad un unico movimento verso l’oralità.

Se è vero che alcune di queste forme manifestano aspetti decisamente

orali (ad es. gli istant-message, i mud e i newsgroup), è

altrettanto vero che altre sembrano piuttosto orientate verso

una sorta di alfabetizzazione secondaria (ad es. le basi di

dati e le newsletter)[8].

In secondo luogo, credere che Internet trasporti l’intera

modernità occidentale verso una nuova era di oralità secondaria

vuol dire trascurare il fatto che la telematica non è né l’unica

né la principale tecnologia mediale a disposizione delle società

contemporanee. Se c’è una legge che la storia dei media non

ha mai falsificato è che i nuovi media non sostituiscono,

ma si affiancano ai vecchi: l’alfabetizzazione non ha cancellato

la parola parlata; la stampa non ha estinto la scrittura manuale;

la radio non ha eliminato la stampa e non è stata eliminata

dalla televisione. È dunque inverosimile che l’avvento dei

nuovi media telematici produca l’accantonamento dei vecchi.

Al contrario, per le risorse multimediali di cui abbiamo detto,

le tecnologie telematiche si prestano piuttosto a farsi veicolo

di forme comunicative originarie di altri canali come dimostrano

gli esperimenti di voice-over-ip, editoria elettronica e web-casting.

Infine anche ammettendo che Internet sia un mezzo prevalentemente

orale e che esso riesca a prendere il sopravvento su tutti

gli altri media, questo non vuole automaticamente dire che

le società moderne acquisiranno caratteristiche simili a quelle

delle comunità tradizionali. Il sistema dei media non è che

uno dei molti sotto-sistemi che compongono le nostre società.

Differenze economiche, politiche, giuridiche, artistiche e

religiose ci separano dalle comunità tradizionali e non è

ragionevole ritenere che tali differenze scompaiano semplicemente

perché si evidenziano alcune somiglianze nel campo dei media.

Si dovranno dunque guardare con sospetto tutte quelle concezioni

che, come la teoria del villaggio globale di McLuhan e l’ipotesi

dell’oralità secondaria di Ong, usano lo sviluppo dei media

per annunciare un generalizzato ritorno al passato. Sarà invece

più utile concentrarsi su una singola innovazione mediale

e analizzarne nel dettaglio le caratteristiche e le conseguenze

peculiari. Ciò è esattamente quello che ci accingiamo a fare

nell’ultima parte di questo articolo. Nelle prossime pagine

prenderemo in considerazione un modello comunicativo introdotto

recentemente nel panorama mediatico della Rete e detto ‘wiki’

o ‘ipertesto a scrittura collaborativa’. Analizzando tale

modello speriamo di mostrare non solo come la nozione di oralità

secondaria, ma la stessa distinzione oralità/scrittura sia

ormai da superare o, quantomeno, da ripensare radicalmente.

L’origine dei wiki

Il modello comunicativo ‘wiki’ nasce nel 1995 con l’implementazione,

ad opera di Ward Cunningham, di ‘WikiWikiWeb’. Inizialmente

destinato a servire da documentazione per il progetto Portland

Pattern Repository[9], WikiWikiWeb fu sviluppato

con l’obiettivo di facilitare lo scambio di idee tra i programmatori,

favorendo la collaborazione in linea. Da questa esigenza,

nacque l’idea di creare un ipertesto in cui gli utenti potessero

non solo aggiungere nuovi contenuti (come già avveniva nei

forum), ma anche modificare i contenuti esistenti. In sostanza,

si trattava di mettere in pratica l’idea di “intelligenza

collettiva” di Pierre Léevy (1994), costruendo una rete i

cui nodi e legami potessero essere modificati liberamente

da qualunque utente e per un qualunque numero di volte.

Quattro erano le caratteristiche di questo primo prototipo

che furono ereditate da tutti i successivi esperimenti di

wiki. Primo, le pagine che costituivano WikiWikiWeb potevano

essere editate molto rapidamente[10] e utilizzando

un semplice browser web, vale a dire lo stesso applicativo

utilizzato per leggerle. Secondo, le pagine potevano essere

collegate le une alle altre via hyperlink con la medesima

facilità. Terzo, non era presente alcuna moderazione ex-ante,

vale a dire che non era prevista alcuna revisione prima che

le modifiche alle pagine fossero pubblicate. Quarto, dal 1996

fu implementata la possibilità di cancellare rapidamente l’ultima

modifica operata su una pagina.

|

| Fig. 5 – Il logo di Wikipedia |

Fu presto chiaro che l’idea di

Cunningham era straordinariamente brillante e destinata ad

applicazioni che andavano ben oltre il suo impiego originario.

Tuttavia, perché le potenzialità del concetto di wiki trovassero

piena espressione si dovette attendere il 15 gennaio 2001

quando Jimmy Wales and Larry Ranger lanciarono il progetto

‘Wikipedia’. Oltre ad alcuni perfezionamenti riguardanti l’aspetto

grafico, il motore di ricerca e la gestione dei contenuti

multimediali, il progetto Wikipedia ha introdotto nel modello

di wiki due innovazioni fondamentali. In primo luogo, il software

su cui si basa Wikipedia permette di conservare l’intera storia

della modifiche a una pagina (e in seguito mostreremo quanto

ciò sia fondamentale). In secondo luogo, a differenza di WikiWikiWeb,

Wikipedia non pone alcuna limitazione al tipo di contenuti

trattabili, orientandosi verso il modello dell’enciclopedia

generalista.

L’introduzione di queste due innovazioni apparentemente minori

ha segnato una svolta nella diffusione dell’idea di wiki.

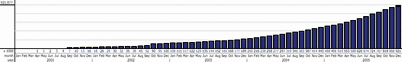

Negli ultimi cinque anni, Wikipedia ha conosciuto un successo

inaspettato ed una crescita esponenziale. Oggi, Wikipedia

raccoglie oltre due milioni e mezzo di pagine e può contare

su 100.000 collaboratori regolari di cui 30.000 attivi nell’ultimo

mese. Da sola, l’edizione inglese [11] di

Wikipedia sfiora il milione di pagine (vedi figura 6) ed è

stata editata da oltre 50.000 collaboratori. Inoltre, in questi

cinque anni, Wikipedia ha ottenuto un ottimo posizionamento

online, comparendo fra i primi risultati di molti motori di

ricerca per un numero crescente di ricerche e posizionandosi

al trentesimo posto tra i siti più visitati della Rete (secondo

Alexa.com).

|

| Fig. 6 – La crescita delle pagine dell’edizione inglese di Wikipedia |

Fino ad oggi il dibattito sul

successo di Wikipedia è stato monopolizzato dalla questione

dell’affidabilità delle sue voci. Interminabili discussioni

si sono consumate sulla possibilità che un’enciclopedia compilata

anonimamente e senza alcun processo di revisione possa produrre

articoli di qualità comparabile a quelli delle enciclopedie

tradizionali. Da un lato, molti autori hanno criticato il

progetto per la completa mancanza di filtri contro errori

e vandalismo; dall’altro lato, i sostenitori di Wikipedia

hanno replicato che la logica wiki è tende facilitare le correzioni

piuttosto che ad impedire gli errori. Si tratta, naturalmente,

di una controversia appassionante[12], ma

un eccesso d’interesse per questo tema rischia di celare la

vera innovazione comunicativa dei wiki. Come abbiamo detto

fin dall’inizio, i segni, per definizione, non coincidono

con i referenti. Di conseguenza, per lo studio della comunicazione,

il dibattito circa l’attendibilità delle definizioni è, tutto

sommato, secondario. Molto più interessante è invece la questione

del modello di comunicazione di Wikipedia: che tipo di media

sono i wiki? Sono assimilabili ai media orali o a quelli chirografici?

Wikipedia oltre la distinzione oralità/scrittura

La caratteristica comunicativamente più saliente di Wikipedia

(e, in generale, dei wiki), è il fatto di non poter essere

ricondotta semplicemente alla distinzione oralità/scrittura,

almeno non alla versione che di tale distinzione dà Ong (1982)[13].

Sebbene ad un primo sguardo Wikipedia possa apparire come

un media prevalentemente chirografico, ci sono buone ragioni

per sospendere tale giudizio. La superficiale somiglianza

con un’enciclopedia tradizionale non deve trarre in inganno.

Wikipedia differisce dalla scrittura e dalla stampa secondo

svariate dimensioni.

Innanzi tutto, i messaggi di Wikipedia, a differenza di quelli

inscritti in un qualsiasi medium chirografico, non esistono

in una forma definita. Poiché non vi sono ostacoli alla trasformazione

continua, le pagine sono costantemente aperte alla mutazione

e, conseguentemente, non esiste una versione stabile cui fare

riferimento. La logica di apertura del sistema impedisce,

inoltre, che qualcuno detenga il controllo definitivo dei

messaggi. In altre parole, per definizione, non esiste alcun

autore delle pagine di Wikipedia, nessuno può arrogarsene

la paternità e nessuno può ottenere di stabilizzare la propria

versione di una definizione. A ben vedere, non si possono

individuare nemmeno autori collettivi. Neppure l’insieme di

tutti coloro che hanno editato un articolo può essere chiamato

a ragione il suo autore, giacché esiste sempre la possibilità

che qualcun altro operi ulteriori modifiche. Ne consegue,

che a differenza dei messaggi inscritti su un supporto durevole

(la pietra, la pergamena, la carta), i messaggi dei wiki,

per conservarsi invariati, devono essere continuamente ripetuti,

esattamente nello stesso modo in cui miti e leggende sono

costantemente ripetuti nelle comunità orali. E come nelle

comunità orali, il risultato delle continue ripetizioni tende

ad essere orientato al consenso e perciò al conformismo. Poiché

le tesi controverse tendono a divenire rapidamente illeggibili,

esiste una precisa regola dell’etichetta di Wikipedia che

sconsiglia di riportare nelle definizioni ‘“ricerche originali’”,

vale a dire informazioni incerte o semplicemente innovative.

Infine, la comunicazione wiki è per sua natura orizzontale

e non lineare. I wiki sono orizzontali perché non esiste una

chiara gerarchia tra autori e lettori. Poiché lo strumento

utilizzato per leggere le pagine (il browser) è lo stesso

strumento impiegato per modificarle, non è possibile distinguere

nettamente emittenti e riceventi. Come nella comunicazione

faccia a faccia o in quella telefonica, tutti i partecipanti

sono allo stesso tempo oratori e ascoltatori. In ultimo, i

wiki non sono lineari perché hanno una struttura ipertestuale

e perché le modificazioni possono essere inserite in qualsiasi

punto degli articoli e in qualsiasi articolo, senza alcun

ordine predefinito.

Le caratteristiche di cui abbiamo parlato potrebbero portare

a ritenere che Wikipedia si configuri come la più prototipica

delle comunità virtuali e che essa veicoli una forma di comunicazione

di stampo decisamente orale. Non è così. Anzi, i wiki manifestano

proprietà che sono del tutto incompatibili con lo stile comunicativo

orale. Innanzi tutto, già a prima vista è evidente che Wikipedia

è costituita soprattutto di testo. Sebbene Wikimedia (il software

su cui si basa Wikipedia) consenta la gestione di contenuti

multimediali, i partecipanti tendono a sfruttare poco questa

potenzialità. Di conseguenza, le pagine di Wikipedia finiscono

per essere composte principalmente di testo e per essere formalizzate

in modo decisamente esplicito. Mentre le interazioni orali

tendono ad affidare a canali impliciti come la prossemica

ed il linguaggio non-verbale gran parte del loro significato,

Wikipedia, aspirando ad essere un’enciclopedia, è votata alla

più netta formalizzazione linguistica. Quasi tutte le pagine

di Wwikipedia cominciano come ‘stub’, vale a dire come bozze

di definizione, e quasi tutte procedono più o meno velocemente

verso una precisione sempre maggiore. D’altra parte, è evidente

che Wikipedia partecipa di quel processo di estroflessione

cognitiva che secondo Giuseppe Longo (2003) è la caratteristica

distintiva di tutti i media chirografici. Le definizioni di

Wikipedia non sono conservate nel sistema cognitivo (nella

memoria) dei partecipanti, ma sono inscritte nelle memorie

elettroniche degli elaboratori su cui i wiki si basano. Tale

proprietà fa sì che i messaggi dei wiki non siano dipendenti

dal contesto come quelli orali: la partecipazione a Wikipedia

non necessità la compresenza spazio-temporale. Chiunque può

leggere e scrivere quando vuole e dove vuole. Questo fa di

Wikipedia un mezzo di broadcasting (come la radio e la televisione)

e permette che il numero dei suoi partecipanti sia virtualmente

indefinito[14]. Inoltre, il fatto che i

messaggi di Wikipedia siano salvati su memorie espandibili,

fa sì che Wikipedia cresca (in termini di lunghezza e numero

delle definizioni) a differenza delle culture orali che, come

insegna Ong (1982), tendono ad essere omeostatiche. Infine,

sebbene sia orizzontale, la comunicazione di Wikipedia non

è dialogica. I partecipanti alla comunicazione di Wikipedia,

editano articoli in modo collaborativo ma non dialogano come

nei forum o nellea mailing list.

Ad un’osservazione attenta Wikipedia non sembra dunque lasciarsi

ridurre a nessuna delle due parti della distinzione oralità/scrittura.

Per comodità del lettore, sintetizziamo in un breve schema

le caratteristiche che differenziano Wikipedia dai media chirografici

e dai media orali.

Wikipedia non è un media chirografico:

non ci sono ostacoli alla trasformazione dei messaggi;

i messaggi non esistono in una forma definita;

nessuno ha il definitivo controllo dei messaggi;

i messaggi devono essere ripetuti per conservarsi;

la trasformazione dei messaggi è orientata al consenso;

la comunicazione è orizzontale e interattiva;

la comunicazione non è lineare.

Wikipedia non è un media orale:

i messaggio sono costituiti da testo (poca multimedialità);

i messaggi sono espliciti ed estroflessi;

la memoria non è l’unico supporto;

i messaggi sono indipendenti dal contesto;

il numero dei partecipanti è virtualmente indefinito;

Wikipedia cresce (non è omeostatica);

la comunicazione non è dialogica.

Media aperti e media chiusi

Altrove[15], abbiamo usato la distinzione

oralità/scrittura per giustificare le diverse forme di innovazione

culturale tipiche delle comunità tradizionali e dei network

moderni. In quella sede ci siamo serviti dell’opera di Jack

Goody e Ian Watt (1968) per ricondurre le differenze tra culture

orali e culture chirografiche alla distinzione tra media incorporati

e media inscritti. Per mezzi incorporati intendiamo quei media

che sono inscindibilmente legati all’interazione diretta (faccia

a faccia, corpo a corpo) dei partecipanti. Con l’invenzione

dell’inscrizione (e in seguito della scrittura alfabetica,

della stampa e dei mezzi di broadcasting) la comunicazione

si svincola dalla necessità della compresenza spazio-temporale:

inscritti su supporti durevoli e autonomi dal contesto dell’interazione,

i messaggi possono conservarsi nel tempo e viaggiare a grande

distanza. L’utilizzo di media inscritti comporta tuttavia

un costo: la necessità di convertire i discorsi aperti in

testi chiusi. Una volta inscritti su un supporti durevoli,

i messaggi perdono la fluidità e l’apertura caratteristiche

dei discorsi orali. L’inevitabile chiusura dei testi inscritti

produce conseguenze che si manifestano soprattutto nel diverso

stile d’innovazione caratteristico dei network chirografici

rispetto alle comunità orali.

Da un lato, le culture orali, custodite nella memoria individuale

e trasmesse attraverso l’interazione faccia a faccia, si caratterizzano

per l’apertura ad un processo continuo di trasformazione e

d’innovazione lineare.

Il linguaggio è sviluppato in intima associazione con l’esperienza

della comunità ed è appreso dagli individui attraverso il

contatto faccia a faccia con gli altri membri. Ciò che continua

a essere socialmente rilevante è immagazzinato nella memoria

mentre il resto è di solito dimenticato: ed il linguaggio

è il mezzo efficace di questo processo cruciale di digestione

ed eliminazione sociale analogo all’organizzazione omeostatica

del corpo umano (Goody e Watt, 1968, pp. 30, 31, traduzione

mia).

Dall’altro lato, le culture alfabetizzate, vincolate a documentazioni

più stabili, tendono ad irrigidirsi e a mutare in modo più

consapevole, discontinuo e radicale.

Invece del discreto adattamento delle tradizioni passate ai

bisogni attuali, molti individui trovano nei documenti scritti,

che danno forma permanente a larga parte del loro repertorio

culturale, così tante incoerenze nelle credenze e nelle categorie

del pensiero che hanno ereditateo che sono costretti a un

atteggiamento molto più consapevole, comparativo e critico

verso la visione collettiva del mondo (Goody e Watt, 1968,

p. 48, traduzione mia).

L’impiego di media inscritti impone di affrontare un problema

simile, ma opposto, a quello del Dorian Gray di Oscar Wilde

(1980). Inscrivendo la propria cultura su supporti indipendenti,

le società moderne rischiano di provare l’alienazione di colui

che, cercando di fissare la propria immagine all’esterno,

è continuamente costretto a confrontarsi con la mancanza di

corrispondenza tra essenza e immagine. Mentre le culture orali

sono, dunque, culture intrinsecamente aperte ad un cambiamento

lineare, le culture chirografiche sono invece destinate ad

evolvere attraverso il susseguirsi di stasi e rivoluzioni.

Nell’articolo citato, concludevamo, dunque quindi, ipotizzando

l’esistenza di un ‘“effetto di discontinuità’” proprio dei

media inscritti.

Ora, tuttavia, l’analisi di Wikipedia ci costringe a rimettere

in discussione la distinzione che avevamo proposto tra media

incorporati e media inscritti. È, infatti, evidente che i

wiki sono media inscritti, dal momento che i messaggi che

veicolano sono conservati su un supporto indipendente dal

contesto, dalla memoria individuale e dall’interazione diretta.

D’altra parte, è altrettanto evidente che i messaggi di Wikipedia

non sono chiusi nella maniera tipica dei messaggi inscritti,

giacché essi non esistono in una forma definitiva e sono invece

caratterizzati dall’evoluzione fluida caratteristica dei media

incorporati.

Cominciamo ad avvicinarci alla ragione dell’imbarazzo che

abbiamo incontrato nell’attribuire Wikipedia a uno dei lati

della distinzione oralità/scrittura. Tale imbarazzo deriva,

in gran parte, da un equivoco in cui è facile cadere considerando

le differenze tra oralità e cultura: quando parliamo di oralità,

tendiamo a guardare al processo della comunicazione, all’interazione

orale; quando ci riferiamo alla scrittura, siamo invece portati

a considerare il prodotto della comunicazione, cioè i testi

scritti. Per capire la natura dei wiki, dovremo invece sforzarci

di guardare contemporaneamente al processo e al prodotto.

Ci accorgeremo, allora, che i media incorporati generano un

prodotto più aperto (perché più flessibile) attraverso un

processo più chiuso (perché limitato dal contesto spazio-temporale);

mentre i media inscritti generano un prodotto più chiuso (perché

cristallizzato in una forma definita), attraverso un processo

più aperto (perché svincolato dalla compresenza dei partecipanti).

Per quanto riguarda i wiki, infine, essi sono caratterizzati

da una significativa apertura sia per quanto riguarda il processo,

sia che per quanto riguarda il prodotto.

Questa è la vera innovazione mediatica di Wikipedia:, il superamento

della distinzione tra testo e discorso a favore di una forma

di comunicazione che, pur essendo autonoma dal contesto spazio-temporale,

non richiede la cristallizzazione dei messaggi. Non si tratta

di un’innovazione limitata ai wiki. Prima dei wiki, la medesima

logica aveva assicurato la diffusione e il successo del movimento

del software open-source. Con Wikipedia, però, l’apertura

radicale dei nuovi media compie un significativo balzo in

avanti, perché esce dalla cerchia relativamente ristretta

dei programmatori per offrirsi come mezzo di comunicazione

tutto sommato generalista.

Wikipedia porta alle estreme conseguenze la nozione di ‘opera

aperta’ (cfr. Eco, 1962). Anticipata dalla critica letteraria

post-moderna e parzialmente realizzata dalla diffusione degli

ipertesti, la nozione di ‘opera aperta’ si riferisce alla

capacità dei testi di offrirsi ad interpretazioni multiple

da parte del lettore. Con i wiki la medesima logica di apertura

si estende dal piano dall’interpretazione al segno stesso.

La comunicazione è ormai irrimediabilmente aperta, in ogni

sua componente, dal processo al prodotto, dal significante

al significato.

Resta, in conclusione, da chiedersi cosa consenta a Wikipedia

di mantenere un’apertura così radicale pur senza trasformarsi

in un caleidoscopio caotico di discorsi sconclusionati. Per

rispondere a questa domanda, occorre richiamare l’attenzione

del lettore su una caratteristica apparentemente minore di

Wikipedia. Abbiamo rilevato, di sfuggita, che una delle innovazioni

apportate dal progetto Wikipedia al concetto e alla pratica

della scrittura collaborativa è la possibilità di richiamare

l’intera storia delle modifiche subite da un articolo. Non

solo, ma il software su cui si basa Wikipedia è anche in grado

di evidenziare automaticamente le differenze tra due o più

versioni del medesimo articolo. Lungi dall’essere una proprietà

secondaria, la conservazione della storia della comunicazione

è esattamente ciò che permette alle pagine di Wikipedia di

mantenere unità e senso. Senza la possibilità di consultare

in modo rapido e preciso la storia di ogni messaggio, di confrontare

versione versioni diverse e di ritornare indietro ove opportuno,

il destino della comunicazione wiki sarebbe inevitabilmente

il disordine, il rumore ed infine il silenzio. Ed è questo

che fa di Wikipedia un mezzo autenticamente post-moderno.

Come scrive Umberto Eco nelle “Postille al Nome della Rosa”

(1983):

La risposta post-moderna al moderno consiste nel riconoscere

che il passato, visto che non può essere distrutto, perché

la sua distruzione porta al silenzio, deve essere rivisitato:

con ironia, in modo non innocente. Penso all’atteggiamento

post-moderno come a quello di chi ami una donna molto colta,

e che sappia che non può dirle “ti amo disperatamente”, perché

lui sa che lei sa (e che lei sa che lui sa) che queste frasi

le ha già scritte Liala. Tuttavia c’è una soluzione. Potrà

dire: “Come direbbe Liala, ti amo disperatamente”. A questo

punto, avendo evitata la falsa innocenza, avendo detto chiaramente

che non si può più parlare in modo innocente, costui avrà

però detto alla donna ciò che voleva dirle: che la ama, ma

che la ama in un’epoca di innocenza perduta. Se la donna sta

al gioco, avrà ricevuto una dichiarazione d’amore, ugualmente.

Nessuno dei due interlocutori si sentirà innocente, entrambi

avranno accettato la sfida del passato, del già detto che

non si può eliminare, entrambi giocheranno coscientemente

e con piacere al gioco dell’ironia… Ma entrambi saranno riusciti

ancora una volta a parlare d’amore.

NOTE

1] La difficoltà di destreggiarsi

tra questi opposti errori ha generato, nel campo della ricerca

mediatica, un’interminabile disputa tra sostenitori del determinismo

sociologico e sostenitori del determinismo tecnologico. Di

questa disputa Peppino Ortoleva (1995) osserva giustamente

che “nonostante l’alternarsi, in diverse epoche, di concezioni

dominanti differenti, una caratteristica di questa discussione

che non può sorprendere chi la studi da vicino è la sua inconcludenza…

[i sostenitori delle due tesi] si affrontano, da decenni,

sempre con gli stessi argomenti, e sembrano ricominciare ogni

volta a discuter daccapo, a testimonianza del fatto che non

di un vero dibattito si tratta, ma di una lacerazione tra

due opposte «evidenze» (p. 173).

2] Si noterà che, in questo

articolo, abbiamo preferito impiegare la coppia segno-referente,

piuttosto di quella significante-significato. Per non scendere

in disquisizioni semiotiche, diremo soltanto che tale preferenza

è dovuta al desiderio di evitare la connotazione, spesso implicita

nella coppia significante-significato, per cui la relazione-distinzione

semiotica sarebbe composta da una parte relativamente più

concreta (il significante) ed una relativamente più astratta

(il significato).

3] Sul determinismo tecnologico

si veda, tra gli altri, Wiebe Bijker e John Law (1992).

4] Cfr. Joshua Meyrowitz

(1985).

5] Sul mito occidentale del

progresso tecnologico si veda Serge Latouche (1994), soprattutto

alle pp. 137-181.

6] È comunque interessante

notare che l’idea di applicare l’ipotesi dell’oralità secondaria

ai media informatici si è sviluppata relativamente presto

nella storia della telematica. Gli autori che citeremo non

fanno riferimento alle applicazioni più avanzate di multimedialità,

grafica 3D, realtà virtuale. Al contrario, paradossalmente,

quasi tutti i sostenitori dell’oralità del computer si riferiscono

ad applicazioni sostanzialmente testuali della galassia Internet.

7] In Italiano nel testo.

8] Cfr. Stuart Moulthrop

(1991) per una delle prime riflessioni su come alcune forme

di comunicazione telematica possano essere concettualizzate

in termini di alfabetizzazione secondaria.

9] L’obiettivo dei fondatori

del Portland Pattern Repository era quello di costituire un

luogo di raccolta e scambio di pattern di programmazione.

Nel lessico informatico un pattern è un blocco di codice che

offre una soluzione riutilizzabile ad un problema ricorrente

di programmazione.

10] Il termine ‘wiki’ deriva

da una parola hawaiana che significa, appunto, ‘veloce’.

11] Wikipedia è oggi disponibile

in 211 lingue. Ciascuna edizione è largamente indipendente,

anche se alcuni articoli possono essere parzialmente o interamente

tradotti da un’edizione all’altra.

12] Per chi fosse comunque

interessato ad approfondire questo argomento, segnaliamo un’inchiesta

curata da Jim Jiles (2005) per Nature. In essa i revisori

della prestigiosa rivista scientifica hanno esaminato 42 articoli

estratti da Wikipedia e dall’Enciclopedia Britannica. Inaspettatamente

per gli stessi autori, i risultati della inchiesta hanno suggerito

che non esistono sostanziali differenze di attendibilità tra

le due enciclopedie.

13] La distinzione oralità/scrittura

come distinzione tra mezzi di comunicazione incorporati nell’interazione

faccia a faccia tra i partecipanti e mezzi di comunicazione

inscritti in supporti durevoli e mobili, si inserisce in un

filone di storia dei media cui appartengono, oltre ad Ong,

anche altri importanti studiosi quali Jack Goody e Ian Watt

(1968) ed Elisabeth Eisenstein (1983).

14] Dico virtualmente perché,

evidentemente, ci sono limiti informatici (soprattutto di

banda) al numero di persone che possono essere connesse contemporaneamente

ai database di Wikipedia. La crescita esponenziale degli utenti

negli ultimi anni ha infatti messo a dura prova l’hardware

di Wikipedia che necessità di un costante aggiornamento ed

ampliamento.

15] Nell’articolo “Verba

Volant, Scripta Manent: The Discontinuity Effect of Explicit

Media” in corso di revisione presso la rivista American Behavioral

Scientist.

BIBLIOGRAFIA

Barlow, John Perry (1994), "The Economy of Ideas”, in Wired

vol. 2, n. 3:

(https://www.wired.com/wired/archive/2.03/economy.ideas.html).

Bijker, Wiebe E. e Law, John (1992), General Introduction,

in Bijker, Wiebe E. e Law, John (a cura di) Shaping Technology,

Buiding Society, Cambridge, Massachussetts: MIT Press, pp.

1-14.

December, John (1993), "Characteristics of Oral Culture in

Discourse on the Net", paper presentato alla Penn State Conference

on Rhetoric and Composition:

(disponibile all’indirizzo: https://www.rpi.edu/Internet/Guides/decemj/papers/orality-literacy.txt).

Eco, Umberto (1962), Opera Aperta, Bompiani, Milano.

Eco, Umberto (1983), “Postille al Nome della Rosa”, in Alfabeta

n. 49.

Eco, Umberto (1984), Semiotica e filosofia del linguaggio,

Torino, Einaudi.

Eisenstein, Elisabeth (1983), The Printing Revolution in Early

Modern Europe, Cambridge: Cambridge University Press.

Fowler, R. (1994), "How the Secondary Orality of the Electronic

Age Can Awaken Us to the Primary Orality of Antiquity", in

Interpersonal Computing and Technology, vol. 2, n. 3:

(disponibile online all’indirizzo: https://homepages.bw.edu/~rfowler/pubs/secondoral/).

Foucault, Michel (1973), Ceci n’est pas une pipe, Saint Clément,

Editions Fata Morgana (trad. it. Questo non è una pipa, Milano,

SE, 1988).

Goody, Jack e Watt, Ian (1968), “The Consequences of Literacy”,

In Goody, J. (ed.), Literacy in Traditional Societies, Cambridge,

Cambridge University Press.

Harnad, Steven (1991), “Post-Gutenberg Galaxy: The Fourth

Revolution in the Means of Production of Knowledge”, in Public-Access

Computer Systems Review 2 (1):

(disponibile all’indirizzo: https://www.ecs.soton.ac.uk/~harnad/Papers/Harnad/harnad91.postgutenberg.html).

Jiles, Jim (2005), “Internet encyclopaedias go head to head”,

in Nature n. 438.

Jakobson, Roman (1960), Closing Statements: Linguistics and

Poetics, in Sebeok, Thomas (a cura di) Style in Language,

New York, MIT Press, pp. 350-377.

Lévy, P. (1994), L'intelligence collective, pour une anthropologie

du cyberspace, Parigi, La Découverte.

Giuseppe Longo (2003), Il simbionte, Roma, Meltemi.

McLuhan, Marshall (1964), Understanding Media: The Extensions

of Man, New York, McGraw-Hill.

Meyrowitz, Joshua (1985), No Sense of Place : The Impact of

Electronic Media on Social Behavior, Oxford, University Press

(trad . it. Oltre il senso del luogo. L'impatto dei media

elettronici sul comportamento sociale, Bologna, Baskerville,

1995).

Moulthrop, Stuart (1991), "You Say You Want a Revolution?

Hypertext and the Laws of Media", in Postmodern Culture 1,3:

(disponibile all’indirizzo: https://www3.iath.virginia.edu/pmc/text-only/issue.591/moulthro.591).

Latouche, Serge (1994), La Megamachine. Raison techno-scientifique,

raison économique et le mythe du Progrès, Parigi, La Découverte

(trad. it. La megamacchina. Torino: Bollati Boringhieri, 1995).

Ong, Walter (1982), Orality and Literacy, the Technologizing

of the Word, Londra and New York, Methuen (trad. it. Oralità

e scrittura, Bologna, Il Mulino, 1986).

Ortoleva Peppino (1995), Mediastoria, Parma, Nuova Pratiche.

Rheingold, H. (1993), The Virtual Community: Homesteading

on the Electronic Frontier, Boston, Addison-Wesley:(disponibile

online all’indirizzo: https://www.rheingold.com/vc/book/).

Shannon, Claude E. (1948), “A Mathematical Theory of Communication”,

in The Bell System Technical Journal, Vol. 27, pp. 379–423,

623–656, July, October.

DOAJ

Content

DOAJ

Content

newsletter subscription

www.analisiqualitativa.com